■本报记者 刘帝恩

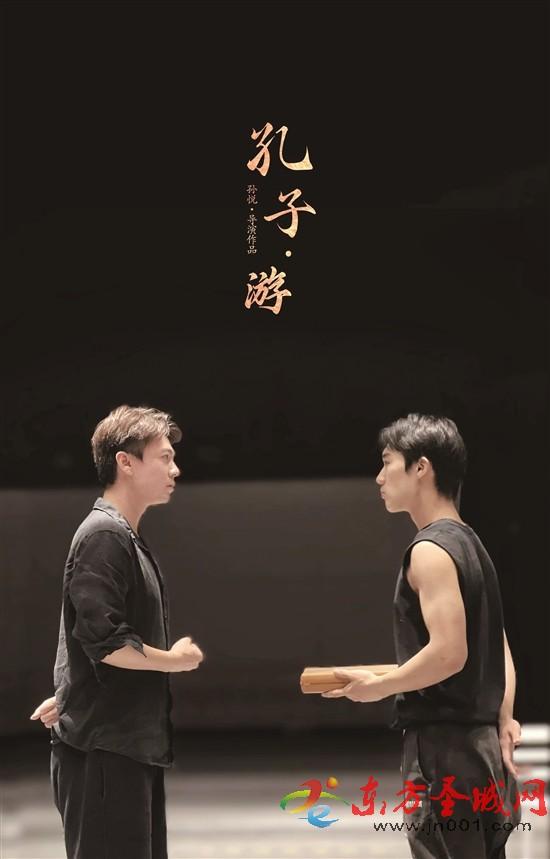

作为“尼好,戏剧!青年导演创作扶持计划第二季”的原创剧目之一,《孔子·游》将孔子的“剑”作为故事核心,将观众带回孔子17岁的时代,感受青年孔子对于生命、社会、命运的困惑,达到古今青年的精神共鸣。

孔子在青年时代遇到挫折,问道于老子是《孔子·游》故事的核心哲理内容。孔夫子执剑立功,获得大贵族、鲁国公的赏识,走上政治舞台又被贬黜是故事的情节内容。

17岁的孔子高大、俊朗、满腔热血,立志恢复周礼,创建一个仁爱的世界。但面对他的只是先秦时代的战乱、饥饿、阴谋诡计,他执剑杀开了一条血路,路的尽头却不是他想要的“大同世界”,而是更大的杀戮。《孔子·游》利用影戏、偶戏的形式构建先秦时代的风貌和气氛,塑造一个有趣、玄幻的寓言与现实交织的世界。

在谈到《孔子·游》的创作构思时,导演孙悦讲述到,孔子曾经问道于老子,归来后子贡问孔子,这“道”究竟是什么呢?孔子说,老子的思想像是云中之龙,抓不住、摸不到、看不清。所以,“道”究竟是什么呢? 孔子说“朝闻道,夕死可矣。”通俗的解释是,早上得到了“道”,晚上死去也没有遗憾。但是,是否可以理解为“为了得到‘道’,即便马上死去也值得”?

“孔子问道于老子,我们又何尝不是问道于孔子呢?”孙悦表示,“问道”是一个宏大的命题, 孔子没有正面回答,我们又该如何回答呢?

“我将虚无缥缈的‘道’还原到实实在在的‘人’的身上,从孔子跌宕起伏的人生际遇中挖掘圣人心中的‘道’。”利用假定性原则在舞台上创造多个重叠的时空,将孔子一生中的多个时刻与“问道”并行起来,利用舞台空间的蒙太奇手法,让观众思考老子的“道”、孔子的“道”和人生的“道”之间的关系,观众也许会联系到自己人生的类似经历,得到自己的“道”。正所谓“问道于人,得道于心”。

孙悦指出,这部剧最大的亮点是影戏与偶戏的融入。《孔子·游》在舞台的表现形式上力求新的突破,将影戏、偶戏融入到话剧舞台上,利用中国传统艺术形式表现儒家文化内核。通过演员与偶的表演结合的形式,将孔子一生的故事通过“偶剧”的形式同时展示于多个舞台空间之中,叠加思想和情感的冲击力,让观众思考“道”与“人”的关系。

《孔子·游》还塑造全新青年孔子的热血形象。《孔子·游》的故事从17岁的孔子开始,讲述了他一腔热血的青少年时代,着力表现了他孔武有力、睿智机敏获得战功的过程。

布景方面,《孔子·游》追求写意性、虚拟性、装饰性,符合中国传统美学原则,有利于演员与偶的结合,使演出富有新意,更能体现演出的可视性和色彩丰满。

此外,先秦与时尚相结合的全新服装样式同样值得期待。“《孔子·游》并不刻意追求古代细节的写实,它追求的是表现出先秦时代的飘逸和庄重。”孙悦表示,在设计孔子的大司寇等典礼服装时,剧组没有被先秦时代的服装样式、服装面料所束缚,大胆地将现代材料和时尚样式应用于人物服装设计中,从精神内核上将中国古典美体现在人物的重要服装中,按照表现美学的精神将先秦时代的中国古典美推上一个全新的层次。