河道总督署遗址公园开放了,它位于济宁市任城区古槐街道,东邻古槐路,西毗云路街,南依西门大街,北靠府后街,占地约64亩,依托第七批全国重点文物保护单位——大运河重要组成部分的河道总督署遗址建设而成,是集保护、展示、研究、休闲、旅游于一体的遗址类公园。

济宁被称为“运河之都”,不仅是运河腹地人文定位、地理位置、航运作用的重要,另一个重要的原因,就是俗称河道总督衙门的河道总督署设在济宁。运河沿岸的城市有很多,河道总督署作为管理运河的中枢机构,是济宁成为“运河之都”重要的物质载体之一。

河道总督这个官职有多重要?“砥柱中原 转漕上国”八个字就能够体现。河道总督不仅仅是管理运河的最高机构,还要管理黄河、淮河及相关河道,包括沿线各水柜的蓄泄,水柜水位的高低,都在河道总督职责之内,具体包括统管三河、疏浚河道、筑堤设坝、催趱重空、提督军务和统辖地方等六项主要职权。

元明清三代河道管理最高官员中的一些代表人物,他们无一例外都是著名的治河能臣或清官廉吏,其中有生死利国的林则徐,尊重科学的郭守敬,四奉治河的潘季驯,敢于担当的李化龙,有呕心沥血的靳辅,治绩卓著的栗毓美,每一位都在运河史上留下了浓墨重彩的一笔,在济宁描绘了波澜壮阔的如诗画卷。

河道总督署遗址公园由展示馆、文化广场和遗址保护展示区三部分组成。

展示馆位于公园东南,建筑面积3981平方米,采用新中式风格设计,覆瓦坡顶,户牖中正,简古纯粹,朴茂盎然。外墙采用“干摆丝缝”古法技术砌筑,彰显了以技术传承向传统文化致敬的理念。文化广场位于公园东北,通过具象运河文化符号,延续遗址空间轴线。

展示馆共分三层,地上两层,地下一层,除序厅外,共分“运道之中 漕渠咽喉”“河督驻节 运河中枢”“砥柱中原 转漕上国”“以智治水 济运利漕”“襟带四方 因署兴城”与“河城共荣 运都风华”等六个部分,全面展现了元明清三代国家河道管理最高机构的历史,是立体展示京杭大运河水路之冲、咽喉要塞历史芳华的文化载体,多维度讲述“运河之都”的悠久历史以及运河的变迁与辉煌。

序厅视觉冲击感极强的一面展示墙,由仿古建筑和多媒体影像融合,在总督河道部院衙门背景下,通过3D影片《砥柱中原 转漕上国》,让游客了解济宁河道总督署的前世今生,还原元明清三代河道管理机构设置,河道管理的官员们励精图治,保障大运河畅通的历史场景,从而全面认识济宁作为“运河之都”的重要历史地位和深远影响。上方横匾“总督河道部院”六个遒劲的大字,是在济宁担任过河道总督的林则徐题写。

展示墙的右侧,是一座自动旋转的艺术铜门,上面镌刻着清光绪年间的《山东运河全图》。电动旋转门仿照运河船闸的一层层闸板设计建造,从这里进入主展厅,有着乘龙舟过船闸之后的豁然开朗。

从展馆的中转大厅,可以分别进入负一层、一层和二层展厅,而贯穿上下几层的,是巨幅的主题浮雕——“南通江淮 北达幽燕”,准确给出了济宁在京杭大运河上的历史定位,充分展现济宁“车马临四达之衢,商贾集五都之市”的兴盛繁华。

浮雕之上,是一条大河贯穿的“济宁八景”,即《乾隆济宁直隶州志》所记载的“行宫春树、峄岫晴云、白楼晚眺、南池荷净、墨华泉碧、凤台夕照、西苇渔歌、麟渡秋帆”。这八景至今仍为济宁及周边人们所熟知,许多人都能如数家珍地背诵和解读出来。

第一部分“运道之中 漕渠咽喉”,主要讲述济宁在运河河道中的地位。从《运河水脊》这幅地形图上,可以看出从北京到杭州沿途京杭运河落差之大,尤其从天津向南一路上坡,山东临清比汶上南旺低了28米。汶上南旺向南则一路下坡,江苏镇口比南旺低了33米。

下方的展柜中,展品为元朝都水监刘宽的《太白楼赋》与“河道官砖”一块,《太白楼赋》为石刻拓本。元祐二年重阳日,刘宽的门人李艺文,将此文刻石立碑于太白楼,让我们进一步见证了元朝治理运河的最高官员驻节济宁的场景。“河道官砖”为明弘治十年所制,用于运河工程。

第二部分“河督驻节 运河中枢”,详细介绍了元明清三代驻扎济宁的河道管理机构设置及运行情况。几幅图表,完整地说明了明清两朝在济宁河道总督署的下属机构和地方管河机构,充分证明了河道管理机构在宏观空间分布上呈现集聚性特征。山东段运河是整个大运河的重中之重,技术难度高,而且黄河运河交织,济宁则是其中最集中的体现,因而河道管理机构设置也最全、最多。

从图表下方的展柜里面,可以看到《九省运河全源水利情形图》。此图绘制于清乾隆五十五年(1790年),距今已有200多年历史,该图详尽绘制了从绍兴经杭州到北京的运河沿线船闸、河坝、支流来水和运河水分流等水利情形。

展柜左手边的视频中,生动介绍了4次担任河道总督的潘季驯。他前后任河道总督27年,可谓“鞠躬尽瘁,死而后已”。作为中国历史上著名的水利专家,他在总结前人经验及长期的治河实践中,提出了“筑堤束水,以水攻沙”的治黄方略和“蓄清(淮河)刷浑(黄河)”以保漕运的治运方略,发明了“束水冲沙法”。

在潘季驯的主持下,黄河沿岸淮扬间堤坝无不修筑,堵塞决口,并加筑洪泽湖东岸高家堰,束淮入清口,使二水并流入海。两河工成后,河道多年无大患。其治黄通运的方略和“筑近堤(缕堤)以束河流,筑遥堤以防溃决”的治河工程思路,及其相应的堤防体系和严格的修守制度,直至清末仍是治河的主导思想,为中国古代的治河事业作出了重大贡献。

视频下方展柜,有潘季驯亲笔书写的一首诗。万历二十年(1592年),潘季驯卸任还乡。临别,已是白发苍苍的他登高济宁太白楼,这也是他27年河道总督生涯中第一次登上太白楼。“余二十年间,四驻节于任城矣,今始一登太白楼,感而赋此”,感慨一生4次驻节济宁,于是赋诗一首,以别20余年的治水生涯:“供奉城南旧酒楼,名悬天地几千秋。亦知信美非吾土,聊为前贤续胜游。杯酒平分苍岱色,席间遥控大河流。独怜廿载成虚度,才一登临又白头。”

明清时期河道总督的官服,吸引了许多观者的目光。明代官服是由洪武三年(1370年)确定的常服,主要由乌纱帽、团领衫、束带等组成。从洪武二十四年(1391年)开始,明代服饰内容得到了极大的丰富,加入前胸后背处的补子,公侯等用麒麟、白泽,文官用飞禽,武官用走兽。

到了清朝时期,清政府沿袭借鉴明代服饰,又融合了满清特色,但没有更改的依然是森严的等级差异。为了有效区分各地官职的不同,清朝在“衣冠禽兽”上下了很大功夫,做了详细的规定,同时还区别在帽子上:明朝为乌纱帽,而清朝则变成了顶子,上面的珠子和花翎也代表着相应的品级。因而可以说,明代的官服图案相对简洁,清代的官服图案复杂细致,补子上图案的细节也更为繁复。

官服上方,周围一圈是清康熙年间河道总督张鹏翮绘制的《运河全图》。此图收录在张鹏翮的《治河全书》里,共24本,完成于康熙四十二年(1702年),书名由康熙钦定。康熙南巡时,要求河臣绘上各段河情图附后,然后带着上路,随时与实际情况对比,以便确定治河良策。

《治河全图》集中反映了当时大运河全程水利河道情况,北京至杭州的全程水域流经之处全部归纳描绘在内。扬州作为大运河重要的流经区域,不但有详细的文字介绍,而且通过画师的画笔,清晰呈现了清朝时期的扬州风貌,其优美程度不亚于《清明上河图》。

第三部分“砥柱中原 转漕上国”,详细说明济宁的行都水监、河道总督署及河道总督的相应职责。明永乐九年(1411年),济宁的河道总督署由工部尚书宋礼所建,明朝在此设左卫指挥使署,后改置军门署。《兖州府志》记载:“河道部院军门在州西门迤里,总理河道所驻也。”

明清两代在此有100多位河道总督,其中包含总理河道与河东河道总督。光绪二十八年(1902年),河东河道总督裁撤,从此河道总督退出历史舞台,署衙为兖沂漕济道署占用,1914年被济宁道署取代。1938年,日军入侵济宁城,济宁道署衙门房屋破坏殆尽,战后成为集会广场。2019年,济宁市政府收回该宗土地的使用权,对河道总督遗址实施了全面的保护。

从老照片与河道总督署建筑布局图,可以感受当年衙署的宏阔气度。建筑布局图是康熙《济宁州志》、乾隆《济宁直隶州志》和道光《济宁直隶州志》上所绘制记载的。

河道总督署衙门是一个占地5公顷,建筑面积达1.6万平方米的古建筑群。门前有东西两座牌坊,左曰“砥柱中原”,右曰“转漕上国”;内向右曰“平成”,内向左曰“清晏”。署内有大堂、二堂、三堂,有书院、射圃、演武厅,分东中西三路建筑,三路五进,布局严谨,规模宏大。

下方展柜摆放了《乾隆济宁直隶州志》《京杭运河图》《靳文襄公奏疏》与《治河奏牍》。《乾隆济宁直隶州志》是乾隆四十三年(1778年)出版的地方志,该志继《康熙济宁州志》而修,始于乾隆三十五年(1770年),同年修成志稿,未及付梓。济宁知州胡德琳调任东昌府,乾隆三十八年(1773年),继任的蓝应桂对志稿又加增补订正,于乾隆四十三年(1778年)付梓行世。

河道总督署大堂为康熙朝河道总督靳辅于康熙十八年所建,右侧上匾曰“保障北流”,左侧上匾曰“尊闻集思”,均为靳辅手书。正中上匾为“勤慎敬谨”,两侧悬挂楹联一副,上联“三德日宣合僚吏军民而底绩”,下联“百川手障会济河沁洛以朝宗”,为乾隆朝河道总督白钟山题写。

第四部分“以智治水 济运利漕”,讲述了众位河道总督的治河智慧与担当。众所周知,山东段运河,尤其是济宁段,地形复杂,黄运交织,泉源众多,北五湖、南四湖水位高差较大,如何确保大运河作为国之命脉畅通,无虞是考验每一位河道总督的试金石。

面对山东段运河尤其济宁段地形、地势、河床淤积等方面的困难和制约,历代治河人没有退缩,总结出了一整套河道治理的经验,涌现出许多感人至深的故事,济宁段运河也成为科技含量最高的河段。展厅从引河济运、水柜泄蓄、以闸节运、水工典范和南旺分水五个方面,展现了具体河道的治理与管理,让游客充分感受河道官员的治河智慧。

第五部分是“襟带四方 因署兴城”。总督河道部院作为中央派出机构,管辖范围遍及整个运河以及黄河、淮河甚至通惠河,行政首脑多为朝廷一品、二品大员,上通中央,下达地方,对济宁的影响更是极其深远。

总督河道部院及众多河道管理机构公署驻扎济宁,影响着济宁的城市格局、空间布局,以及人口结构,因公署命名的街道数量众多。驻节河道官员积极参与济宁的城市建设、兴教办学、文化交流等活动,极大促进了济宁城市的兴盛与繁荣。

通过“总督河道部院的沙盘”和《济宁城图》《济宁城厢图》《济宁盛景图》,以及贯穿上下三层的《济宁八景图》,就能强烈感受到明清时期济宁因署兴城的都市繁华。

位于中间的“总督河道部院的沙盘”,是据《乾隆济宁直隶州志》所绘制的《总督河道部院衙门图》还原的。

河道总督署坐落在西门大街路北,后部是院后街,门前是院前街,西门大街东口亦有院门口街,衙门的西墙外是云路街。衙署占地约52亩,建筑面积约3000平方米,共有厅、堂、亭、门、牌坊等个体建筑40个,约合门堂厅房115间。总督署平面呈长方形,南北向一条中轴线,并置东路、西路建筑,左右对称。

西门大街路南设有高大的影壁,左右两侧设有吹鼓亭,亭外各置旗杆一座。吹鼓亭供司鼓、司旗人员使用,传达信息。在衙门前的东西两侧,各有牌坊一座,横跨院门口大街,东坊匾书“砥柱中原”,西坊匾书“转漕上国”,两坊均为三间楼阁式木坊。

西门大街路北为大门,两侧为八字墙,大门左右配置石狮一对,两侧各置一处“材官厅”,为河务用材采购管理机构。大门内为第一进院落,左右建有东厢、西厢;正北为仪门,仪门两侧各置便门一座。三门并列,有皇帝驾临,或有大臣前来宣读圣旨,则由中门通过,其他人等一律走便门(或称角门),因此门有等级界定,故称仪门。

过仪门北行是第二进院落,院中甬路置木制戒石坊一座,又称“公生明”牌坊,上月台正北是大堂,前置抱厦,为河道总督升堂处理政务或迎接圣旨、审饬规章与办理案件的地方。院落东西各有皂隶房,分别是内道厅、旗鼓厅、中军厅、巡捕厅、泉河厅、管河厅及一般官员办公的地方,同时设有茶房、水房,为公务人员提供生活便利。

大堂之北为第三进院落,正北为二堂,门匾书“禹思堂”,院落左右各建连接大堂的游廊。再北为第四进院落,正中为三堂,面南,东西各有配房。二堂、三堂是总督及其属官议事和接待客人的地方,三堂之后为第五进院落,院内北部置“寝房”,并排而立,主寝房居中,当是历任河督居住的地方。

东路建筑各院落宽度不同,西墙为直线,东墙不呈直线,建筑前置院门,第一个院落是中镇官厅,西有配房。第二个院落是衙神祠。第三个院落是书办专用房,院北正中、院东侧建有配房。第四个院落的前墙为两个小门并列,又区分为两个独立的小院。西小门内建有换洗楼,又名雅歌楼,原名帝咨楼,是官员们娱乐休闲的地方。东小门内为治平山堂,原名百乐圃,是小型典雅的会客室。第五个院落为总督院署的后花园,习称“东园”,有假山,巧植花木,假山之上建有双松亭,东北角建有花房温室。东路建筑之东有长条形闲置空院,最前有一门入内,院内建有御碑亭及碑刻。

西路建筑是散落的几处院落,大小不一。第一个院落的南墙设有两门,间隔较远,各1间,门额置“官厅”匾额。院内为官厅正房,共6间,分置东、西房门;往北为第二个院落,正中建有“三官庙”一座,庙内供奉尧、舜、禹三圣帝。再后是第三个院落,为书房院,为标准的四合院形式,前有南屋,中间为过道,后有北屋,东西均置配房。最后是第四个院落,前置门楼,北有正房,东西为配房。

院落墙外均是闲置的空地,据文献记载,西部有西园射圃,这里是射圃官厅所在地。河道总督为军政一身的高官,其主要职责是负责运河及相关河道的开凿、疏浚、管理及违法违规案件的查处。为保障运河的畅行无阻,总督署还领有军队,清代河督有直属河兵5600人,史称河标营。在衙门的后部专设射圃,为练兵习武、训令官兵提供场所。

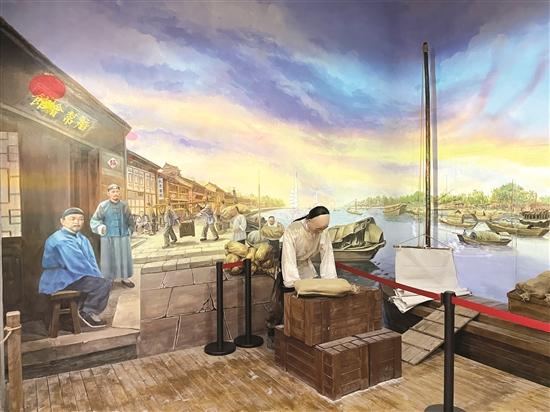

第六部分是“河城共荣 运都风华”。济宁的发展与京杭大运河休戚相关,更与总督河道部院驻节于此关系密切。“运河通,济宁兴;运河废,济宁衰”,济宁是会通河开通以后最早兴起的运河城市。明清两代,“百物聚处,客商往来,南北通衢,不分昼夜”“车马临四达之衢,商贾集五都之市”,成为山东运河沿线最为繁华的运河城市,“江淮百货走集,多贾贩,民竞刀锥,趋末者众”的商业性都会,号称“东鲁之大郡”。

京剧演员在大兴楼演唱《银屏公主》的场景,万福楼、玉堂酱园、潘家大楼、崇觉寺、声远楼、吕家大院、宣阜门、太白楼、东大寺等知名建筑或建筑群,重现了当年济宁作为运河都市的盛世繁华。

展示馆的尾厅,有运河文化“两创”实践基地“运河非遗馆”,有运河文化的传承交流平台“运河讲堂”。尾厅上方是“运河之都 两河明珠”巨幅国画,采用散点透视的方式,全面展现了新老运河交汇处济宁城区新貌。

因水而生、因运而兴的济宁,“北达幽燕,南通江淮”“闭则锁钥,启则通关”,这里有国家最高管河机构的驻节,这里有“运河之脊”的南旺水利枢纽工程,这里有100多位河道总督接力谱写的如水乐章。

如今的济宁,再度领航大运河国家文化公园和大运河国家步道工程建设,继续书写着新时代大运河文化带建设的诗韵华章,以黄河与大运河十字相交的文化坐标为起点,擦亮“运河之都 两河明珠”的金名片,以打造“绿色生态带,璀璨文化带,缤纷旅游带”为依托,开创文化“两创”新的辉煌。

公园西部是遗址保护展示区,在对考古发掘遗址进行保护性回填后,于原址采用模拟展示的方式,建设了总督署大门、仪门、大堂、中路等标识基座,并以“大运步道”环绕相拥。其间10个展台上展示的是在此考古发掘出的部分遗存,这些遗存将在这里向世人讲述尘封的历史。

公园的建成开放,必将极大地促进运河文化的保护传承和利用。元明清三朝司运治运最高管理机构——河道总督署,也在湮没百年之后,被赋予新的时代价值,成为大运河文化带上一颗熠熠生辉的璀璨明珠。