作为传达中国香文化重要载体的香具,依香而生,经历了数千年朝代更迭的演变,是中国千年物质文化的凝结,也渗透到人们的生活中,成为陶冶性情和提升审美的重要工具。

熏香文化的起源与发展

早在远古时期,用燔木祭天和用艾草驱虫,已是先民们的普遍习惯。我国最早关于熏香的文字记录,出现在商周时期。据《周礼》记载:“以莽草熏之,凡庶虫之事。”莽草是西周时期盛行的一种香草作物,点燃有清香。

至商周晚期,以祈福消灾、教化民众、维护宗法制度为目的的广泛祭祀活动,更进一步推动了焚香文化的发展。春秋战国时期,佩香不仅是一种习惯,更成为一种礼仪。在晚辈拜见长辈时,佩香囊是必不可少的。汉代丝绸之路的开拓,极大丰富了我国的香料资源,制香技艺也进一步提升。后来熏香不仅出现在祝祷求福佑的庄重场合,也开始渗透日常生活。

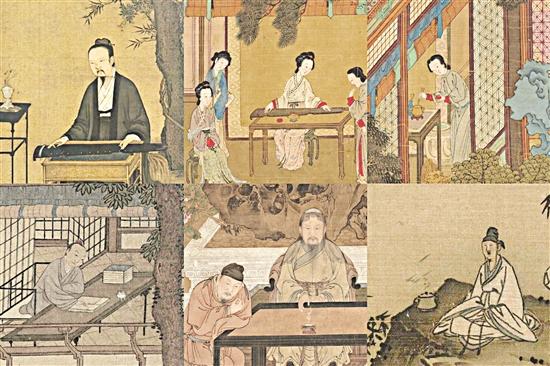

到了宋代,焚香已同点茶、挂画、插花并列为四般闲事,成为怡情养性的重要内容。写诗填词要焚香,抚琴赏花要焚香,宴客会友、独居默坐、案头枕边、灯前月下都要焚香。

陆游《闲中偶题》“客来拈起清谈麈,且破西窗半篆香”,许棐《题常宣仲草堂》“客来无可款,石炉添水沉”,都描述了文化雅士在香气中闲坐畅谈的情境。文人读书宴庆时要焚香,闲居时也有烧香的习惯,这被称为“燕居焚香”。

许多南宋诗人都写到燕居焚香的生活趣味。例如,陆游在《初夏》写道:“床有蒲团坐负墙,室无童子自烧香。”就是诗人点香的经历。古人还将品香与品茶联袂,明代文震亨编写的《长物志》中,就有“香茗”一节,记载了明人焚香伴饮的6种情趣:谈玄悟道时,能提神醒脑;晨钟暮鼓时,可舒抑解郁;吟诗困倦时,可去困解乏;儿女情长时,有助于享受温情;雨天闭门时,能解慰寂寥;宿醉熬夜后,能使身轻舒爽,润肺甘喉。

熏香带来的日常器具和艺术珍品

与熏香文化相伴而生,各式香具也随之而来,且极其丰富多样。不仅涵盖了简约实用的日常器具,也出现了精雕细琢的艺术品,这反映了不同历史时期和文化背景下,工艺技术与审美追求。这些香具既有古朴典雅的青铜器,也有精美绝伦的瓷器,更有富于异域风情的金属香具,充分展示了古人对生活美学和精神享受的追求。

春秋战国时期,由于室内焚香的出现,所用之香具得以形成。两汉时期,熏香风气从宫廷皇室贵族扩展到平民,出现了大量炉身较浅,用于熏燃草本植物的豆式熏炉。炉盖和炉身有进气孔,便于香材充分燃烧。

丝绸之路开启后,树脂类香料进入中国,带来香具形制的变化,博山炉开始流行,用以炭火熏燃树脂香料。魏晋南北朝时期,文人精细化的生活使熏衣、熏香成为时尚。佛教的影响,也逐渐体现在香具制作中。

唐代,因外域文化融合,佛教兴盛,用香增多,香具也极度奢华。许多异域风格的金属香具,就出土于法门寺、何家村和沙坡村等地,敦煌、克孜尔石窟壁画中也有大量香具形象。唐代的熏炉造型趋向多元化,通常采用真实存在的,或者想象的飞禽走兽,比如狮、鸭、鸳鸯、狻猊、麒麟形象等等。

宋代的崇文氛围和禅学兴盛,产生了符合文人美学的香具体系。金石考古学的兴起,使青铜器作为香具使用成为风尚。随着制瓷烧制工艺的精进,仿青铜器造型的瓷质香具流行,用香人群也从王公贵族扩展到士人平民。市民情趣香具的大量出现,是宋代香具发展的另一个方向,香具形式也变得非常丰富。

明代香事活动以世俗情调为主,焚香成为常态化生活方式,流行使用“炉瓶三事”组合。宣德年间,宣德炉广受青睐,形成了赏炉文化。在陶瓷香炉造物方面,清代达到新的辉煌,品种、器形、纹饰、色彩都丰富多样。

不同朝代的铜熏炉和香炉

形象生动的狻猊造型。狻猊,是中国古代神话中的神兽,也是“龙生九子”中的第五子。它形似狮子,孔武有力,性子却与外貌相反,与囚牛痴迷音乐、睚眦酷爱刀剑、饕餮喜爱食物等不同,它喜静不喜动,好坐,喜欢烟火,遂衍生出狻猊好香火,专在香炉上吞云吐雾的形象了。

古人相信,拥有瑞兽形象的器物,象征着好运、富贵、长寿等积极意义,能够带来福气和驱除邪灵。因此,狻猊香炉不仅是一种实用器具,更被视为一种吉祥物。既体现了当时人们对神兽形象的想象,又反映了人们对神话、传说中动物的崇拜和敬畏。

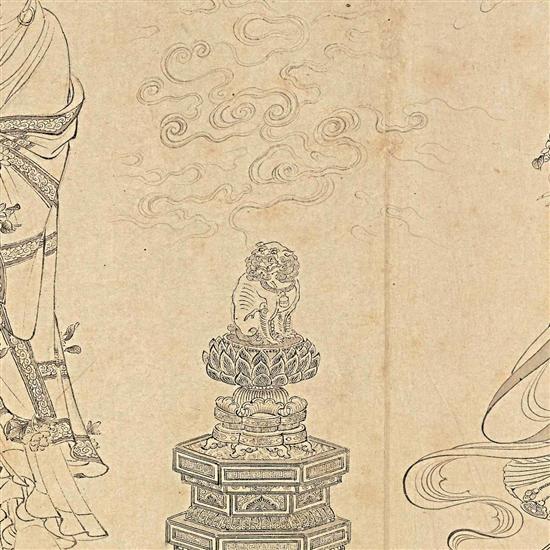

在佛教文化中,狻猊常被视为护法神兽,能够驱除邪恶。狻猊形铜熏炉从日常器具演变为带有宗教象征意义的文化器物,常用于佛教供养、诵经计时,以及陪葬等场合。在故宫博物院藏的宋代《维摩演教图》中,就可以看到,一尊置于香几上的狻猊莲花香炉,正升起袅袅香烟。

济宁市博物馆收藏了一件有趣的动物形香炉——明狻猊形铜熏炉,高19.8厘米、宽8.5厘米,由青铜材质制成。铜炉整体呈狻猊形,其头部高昂,头顶端有一只高耸的角,口部大张,露出锋利的牙齿,眼睛圆睁,似乎正在咆哮,充满了力量与生气。尽管腹部造型简洁,依然可以看出狻猊的雄壮体态。

狻猊造型前肢直立,细节处理注重表现肌肉的轮廓感,给观者结实、稳重的感觉;后肢较前肢更为厚重,看上去粗壮有力。这种设计有助于分担熏炉顶部的重量,使其更加平衡。后肢略微弯曲,仿佛随时准备跃起,呈现出蓄势待发的姿态,赋予狻猊形象更多的生命力和动感。

狻猊爪子栩栩如生,前爪尖锐且锋利,4根指爪清晰可见;后爪比前爪更加粗壮,4根指爪呈现出强大的抓握力,象征着狻猊的威猛与力量。熏炉以稳稳着地的四肢与四爪为支撑点,这样的设计,既起到了稳固熏炉主体的作用,又避免呈现出头重脚轻的视觉效果,增强了艺术表现力。相比其他狻猊形香炉或铜熏炉,制作工艺可能不够精美细致,或造型显得不那么生猛威慑,但有一份独特的俏皮可爱,富有艺术感染力。

巧妙的结构设计。这件狻猊形铜熏炉,不仅将香炉整体制成动物形,而且利用动物身体结构巧妙出香,体现了匠人的精湛技艺,也让观者眼前一亮。它的头部作为炉盖,身则是炉体,炉盖与炉身用精巧的合页连接,打开便可以放置熏香。不仅便于操作,也保持了狻猊形象的完整性。

狻猊形铜熏炉内部空间,也是精心设计的,以确保香料充分燃烧。在炉体中放入香料,香气就从狻猊张开的口中悠悠升起,弥漫在空气中。这一设计不仅实用,还极具观赏性。

南宋周麟之《破虏凯歌二十四首》写道:“七宝为床坐殿衙,金貌双立喷飞霞。”想象一下,缕缕青烟从狻猊口中四处飘散,仿佛能感受到它在呼吸,仿佛它有了生命,何其妙哉。

朴实的装饰纹样。这件铜熏炉的装饰纹样,十分朴素平实。面部和头部周围鬃毛的纹理,采用细致的线条雕刻而成,层次分明,展现出流动感和立体感,强化了狻猊的表情和神态。炉身两侧有螺旋纹饰,运用平滑线条雕刻而成,呈现出流畅的曲线美感。腹部和腿部,可见曲线与弧线组合,贴合炉身的造型结构。这些细节纹饰的设计,赋予熏炉整体和谐的美感,也体现了工匠对细节的关注和精致的雕刻技艺。

明狻猊形铜熏炉的生活美学价值

展现物质生活情趣。在中国古代,拥有生活美学智慧的人们,赋予日常生活以审美的深意,将生活演绎成艺术。生活美学的审美传统,深深融入器物的创造之中。

从最初的钵罐缸盆,到秦汉的砖瓦,再到宋元明清的瓷器,每一件作品,都追求器物造型的雅致、釉色的婉约,以及装饰的精巧,无不展示出人们生活美学的智慧。

熏香能够陶冶性情、提升审美,狻猊形铜熏炉作为熏香文化的载体,不仅体现了古人的审美情趣,还反映了对生活与艺术的融合之道。

追求精神生活寄托。在中国文化传统中,物品不仅被用于观赏和实际用途,还要能够与身心互动,从简单的玩乐与日常使用,逐步演化为深深触动内心的体验。“美物”不仅带来愉悦和满足,更能激发人们的精神和情感共鸣。

古人常说“托物言志”“以物表情”,说明物品是“寄情”的载体,不仅可以承载人们的情感和思想,还能用来表达内心深处的志向、情感和价值观。

古人通过熏香这种仪式性的活动,提升了审美能力和精神境界,体现了“以香养性”的生活智慧。狻猊香炉的设计中,常融入自然元素,比如各类动植物、卷云纹等装饰,体现了古人对自然的崇敬和热爱。

这种人文与自然的融合,不仅增强了器物的美感,还反映了古人追求天人合一、和谐共生的哲学思想。古人将自然之美引入日常生活,丰富了生活的层次和质感,体现了对物质和精神双重需求的追求,反映了对美好生活的向往。

①济宁市博物馆藏明狻猊形铜熏炉

②古画中展现的古人用香生活

③李公麟《维摩演教图》中的狻猊香炉

■资料图片