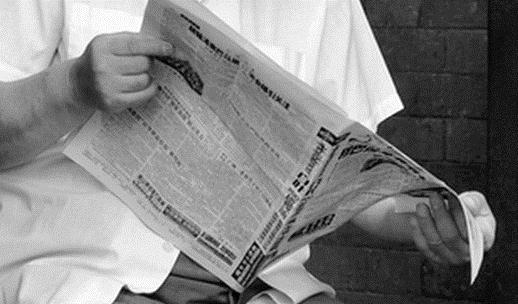

打小,我对报纸没什么概念。上到小学四五年级了,父亲回家,手里攒了几张旧报纸。那时父亲是大队一名代销员,他的代销店就订阅了一份《人民日报》。

父亲是不识什么字的,每年冬天在大队扫盲班上学,成了一个有点文化的人。大队成立代销点,父亲就上任了。不知父亲看没看那些报纸,我做完作业,一时好奇,竟然喜欢上了。

看完标题,看图片;看完新闻,再看副刊。凡是报纸上有的,我都一点儿不落。那时报纸4个版面,也没有广告。

我长大了,成了一名中学语文老师,可以看的报纸一下子有七八十种。不仅有《人民日报》,还有一些专业报纸。上完课,我会第一时间来到阅览室。时间宽裕了,就一篇一篇读;时间紧了,就走马观花浏览一下。

记得《新华日报》有个《新潮》副刊,文章很有生活气息,读着读着,生活中的点滴会不自觉地出现在眼前。一次上课,我在黑板上写错一个字,有个学生发现了。我没有为自己辩护,而是虚心接受,对那个学生提出了表扬。

没想到,当我的表扬一落地,立马响起热烈的掌声。我很有感触,就把那件事写下来,塞在信封里,贴足邮票寄给了《新潮》副刊。

一天,我又去阅览室看报纸,翻到《新华日报》,一篇《纠正一个错字》的文章赫然出现在眼前。这不就是我寄出去的文章吗?我激动得心都要跳出胸膛,捧着那张《新华日报》,看了一遍又一遍。

常去读报纸,有时还不尽兴呢,就“当当当”上课了。我对阅览室的老师说:“我能带回教室或者我的办公室吗?”阅览室里的老师知道我爱看报纸,同意了。

有时看到报纸副刊上的文章写得特别好,爱不释手,很想把那张报纸变成自己的财产,我就把那篇好文章一字一字抄在一个笔记本上。白天没有抄完,晚自习我就带进教室里抄。

下课了,学生发现我抄报纸,很不理解。我告诉他们,抄是最好的一种记忆。因为一些文章被我抄下来了,闭上眼睛都能大体说出来,对于提高写作水平也大有益处。

智能手机走进了寻常人家,我先后换了4部,而每一部除了接打电话,更多的是用来码字和投稿。现在,刷手机已经成了消磨时间的手段,我很少刷。一篇文章码完了,存档,立马丢下手机,去看报纸。

以前的阅览室,看报纸的老师不止我一人,如今呢?“门前冷落鞍马稀”。一次,我从阅览室出来,一个老师问:“去哪里了?”我随口答:“在阅览室看报纸。”那老师不屑一顾说:“都啥年代了。”

其实,爱看报纸的人不止我一个。梁实秋在一篇文章里说过,“我一年之内有过因为看报,而烧黑了三个煮菜锅的记录。这是我对于报纸的功能之最高的称颂。报纸能令人忘记锅里煮着东西。”

我做不到梁实秋看报纸的那种忘我,可是,拿到手里的报纸不认认真真读完,就跟少了什么似的,心里不踏实。再说了,人不读报或者不读书,也如古人说的那样“语言无味”和“面目可憎”。

我只要出门在外,兜里或者包里常装着刚买的几张报纸。■粤梅 摄影