■济宁日报全媒体记者 陈建新 鲍童 通讯员 张逍 刘赞雯

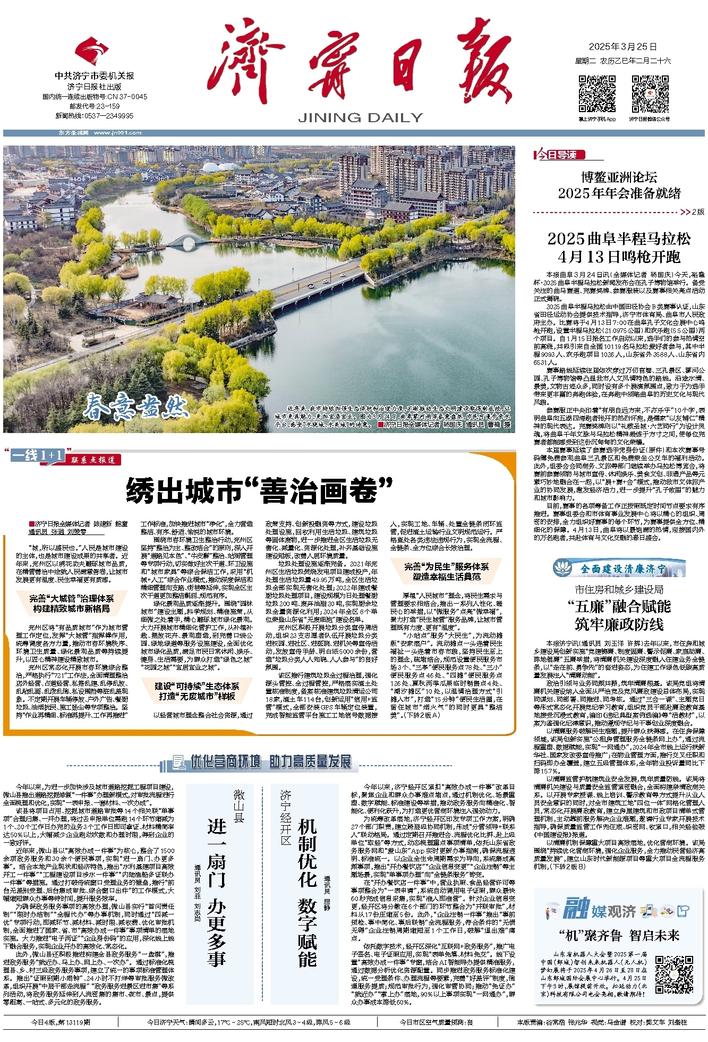

“城,所以盛民也。”人民是城市建设的主体,也是城市建设成果的共享者。近年来,兖州区以绣花功夫雕琢城市品质,在精管善治中绘就人民满意答卷,让城市发展更有温度、民生幸福更有质感。

完善“大城管”治理体系

构建精致城市新格局

兖州区将“有品质城市”作为城市管理工作定位,发挥“大城管”指挥棒作用,统筹调度各方力量,推动市容环境秩序、环境卫生质量、绿化景观品质等持续提升,以匠心精神建设精致城市。

兖州区常态化开展市容环境综合整治,严格执行“721”工作法,全面清理整治店外经营、占道经营、私搭乱建、乱停乱放、乱贴乱画、乱泼乱倒、私设围挡等脏乱差现象。不定期开展车辆停放、户外广告、餐厨垃圾、油烟扰民、施工扬尘等专项整治。坚持“作业再精细、标准再提升、工作再推进”工作标准,加快推进城市“净化”,全力营造整洁、有序、舒适、愉悦的城市环境。

围绕市容环境卫生整治行动,兖州区坚持“整治为主、整改结合”的原则,深入开展“道路见本色”、“牛皮癣”整治、站厕管理等专项行动,切实做好主次干道、环卫设施和“城市家具”等综合保洁工作,采用“机械+人工”综合作业模式,推动深度保洁和精细管理向支路、街巷等延伸,实现全区主次干道更加整洁靓丽、规范有序。

绿化景观品质逐渐提升。围绕“园林城市”建设主题,科学规划、精准施策,从细微之处着手,精心雕琢城市绿化景观。大力开展城市精细化管护工作,从补植补栽、摆放花卉、景观塑造,到完善口袋公园、绿地绿道等服务设施建设,全面优化城市绿化品质,满足市民日常休闲、娱乐、健身、生活需要,为群众打造“绿色之城”“花园之城”“宜居宜业之城”。

建设“可持续”生态体系

打造“无废城市”样板

以经营城市理念整合社会资源,通过政策支持、创新投融资等方式,建设垃圾处理设施,回收利用生活垃圾、建筑垃圾等固体废物,进一步推进全区生活垃圾无害化、减量化、资源化处理,补齐基础设施建设短板,改善人居环境质量。

垃圾处理设施逐渐完备。2021年兖州区生活垃圾焚烧发电项目建成投产,年处理生活垃圾量49.95万吨,全区生活垃圾全部实现无害化处理;2022年建成餐厨垃圾处理项目,建设规模为日处理餐厨垃圾200吨、废弃油脂20吨,实现厨余垃圾全量资源化利用;2024年全区8个单位荣登山东省“无废细胞”建设名单。

兖州区积极开展垃圾分类宣传周活动,组织23支志愿者队伍开展垃圾分类进校园、进社区、进医院、进机关等宣传活动,发放宣传手册、明白纸5000余份,营造“垃圾分类人人知晓、人人参与”的良好氛围。

该区推行建筑垃圾全过程治理,强化源头管控、全过程管控,严格落实渣土处置核准制度,备案核准建筑垃圾清运公司18家,渣土车114台,创新运用“信用+监管”模式,全部安装GPS车辆定位装置,完成智能监管平台施工工地信号数据接入,实现工地、车辆、处置全链条闭环监管,促进渣土运输行业文明规范运行。严格查处各类违法违规行为,实现全流程、全链条、全方位综合长效治理。

完善“为民生”服务体系

塑造幸福生活典范

厚植“人民城市”理念,将民生需求与管理要求相结合,推出一系列人性化、暖民心的举措,以“微服务”点亮“微幸福”,聚力打造“民生城管”服务品牌,让城市管理既有力度、更有“温度”。

“小站点”服务“大民生”,为流动摊贩“安家落户”。流动摊点一头连着民生福祉一头连着市容市貌,坚持民生至上的理念,疏堵结合,规范设置便民服务市场3个、“三亭”便民服务点78处、“三小”便民服务点46处、“四摊”便民服务点126处、夏秋两季瓜果临时销售点4处、“潮汐摊区”10处,以温情治理方式“引摊入市”,打造“15分钟”便民生活圈,在留住城市“烟火气”的同时更具“整洁美”。创新执法服务“新业态”,打通群众诉求“最后一公里”。常态化开展“城管进社区”活动,积极推进“执法力量下沉”,面对面零距离服务群众,将城市管理与为民服务有机结合,推动城市管理融入基层治理大局。坚持“民有所呼,我有所应”,拓宽民声反映渠道,通过12345便民热线、社交平台留言、来信来访、人大建议、政协提案等渠道收集群众反映热点问题,月均督办群众举报投诉和诉求事项800余件,按时办结率、群众满意率保持100%,通过百姓视角找到工作中的盲区,弥补为民服务的短板。

“绣花功夫”守护“城市安全”,立体整治织密生活“防护网”。开展户外广告专项整治行动,对38处楼顶大型户外广告、93处大型墙体广告、500余处门头牌匾进行排查治理,共拆除各类户外广告223处,面积共计2000平方米,确保市民“头顶上的安全”,绣出城市天际线;更新维修沥青混凝土路面3.87万平方米、路沿石8450米、人行道砖3.16万平方米,修复河堤634米,疏通排水管道31.7公里,修复更换各类井座、井盖297套,修补更新检查井防坠网1354个,保障市民“脚底下的安全”,缝实民生脚下路。