国家统计局济宁调查队

(2025年3月31日)

2024年是全面贯彻落实党的二十大的关键之年,是实施“十四五”规划的攻坚之年。全市上下深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署和省、市工作要求,坚定扛牢“走在前、挑大梁”责任担当,全力以赴拼经济、提质效、优环境、惠民生、守底线,经济运行稳进提质,制造强市深入推进,发展活力日益增强,城市功能不断完善,民生福祉稳步增进,新时代现代化强市建设迈出坚实步伐。

一、综合

初步核算,全市生产总值为5867.5亿元,按不变价格计算,比上年增长5.8%。其中,第一产业增加值636.0亿元、比上年增长3.4%,第二产业增加值2176.0亿元、增长5.1%,第三产业增加值3055.4亿元、增长6.8%。分行业看,农林牧渔业增加值为698.3亿元、增长3.8%,工业增加值为1855.5亿元、增长6.2%,批发和零售业增加值为856.7亿元、增长9.3%,交通运输、仓储和邮政业增加值为336.8亿元、增长5.2%,住宿餐饮业增加值为104.7亿元、增长8.3%,金融业增加值为266.9亿元、增长4.7%,房地产业增加值为313.1亿元、下降1.6%,其他服务业增加值为1087.4亿元、增长5.7%。三次产业结构为10.8∶37.1∶52.1。

经营主体突破百万。全年新登记经营主体11.43万户,其中新登记企业3.36万户、占比29.44%;新登记个体工商户8.03万户,占比70.26%;新登记农民专业合作社341户,占比0.3%。年末实有经营主体101.61万户、同比增长0.33%,其中外商投资企业1582户、增长2.93%,私营企业29.96万户、增长0.74%,个体工商户68.99万户、增长0.35%。

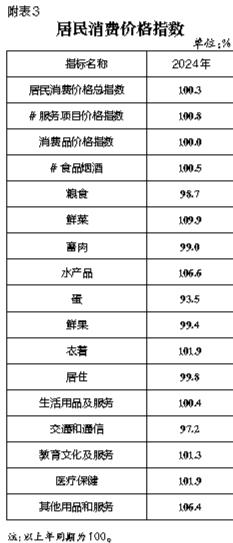

物价运行温和上涨。居民消费价格指数同比上涨0.3%。分类别看,食品烟酒价格指数上涨0.5%,衣着类价格指数上涨1.9%,居住类价格指数下降0.2%,生活用品及服务类价格指数上涨0.4%,交通和通信类价格指数下降2.8%,教育文化和娱乐类价格指数上涨1.3%,医疗保健价格指数上涨1.9%,其他用品和服务类价格指数上涨6.4%。

城镇化水平稳步提高。全市常住人口818.73万人,其中城镇人口525.06万人,农村人口293.67万人。城镇化率为64.13%、比上年提高1.08个百分点。

制造强市稳中有进。梳理形成19条核心产业链,编制产业链重点产品、关键技术、研发机构“三张清单”和上下游配套企业分布图,强力实施416个延链补链强链项目,济宁绿色化工新材料产业集群成功入选山东省先进制造业集群,兖州智能农机装备产业集群成功入选国家中小企业特色产业集群。持续实施高成长企业三年倍增行动,新培育省级专精特新中小企业314家,专精特新“小巨人”企业8家,国家级单项冠军企业4家,省级单项冠军企业19家,省级瞪羚企业64家。数字经济聚势赋能,建成5G基站1510个,争取3个园区入选省级数字经济园区(试点),4个项目入选省“产业大脑”建设试点,成功获评全国中小企业数字化转型试点城市。实施绿色制造提升行动,5家企业入选国家级绿色工厂,1个园区入选国家级绿色工业园区,19家企业入选省级绿色工厂,4个园区入选省级绿色工业园区。

绿色低碳高质量发展稳步推进。大项目加快建设,258个计划总投资10亿元及以上项目投资额增长20.9%,占项目投资比重43.1%、较去年提高4.9个百分点。新产业稳步成长,高新技术产业产值占规上工业比重达到53.8%、比上年提升4.4个百分点,新一代信息技术制造业增加值增长11.4%,现代高效农业增加值增长7.4%。消费新模式快速成长,通过公共网络实现的商品零售额增长31.3%,新能源汽车零售额增长50.7%。绿色低碳发展底色更亮,全年新能源和可再生能源电站完成发电量83.88亿千瓦时、同比增长27.45%;加快推动新型储能应用,建成3个新型储能项目和6个分布式电化学储能项目,共计26.78万千瓦。

二、农林牧渔业

农林牧渔业总产值实现1240.8亿元、增长3.9%。其中农业707.3亿元、增长3.1%,林业21.9亿元、增长6.7%,牧业270.4亿元、增长2.4%,渔业120.7亿元、增长5.3%,农林牧渔服务业120.4亿元、增长10.5%。农、林、牧、渔及农林牧渔服务业产值比例为57.0∶1.8∶21.8∶9.7∶9.7。

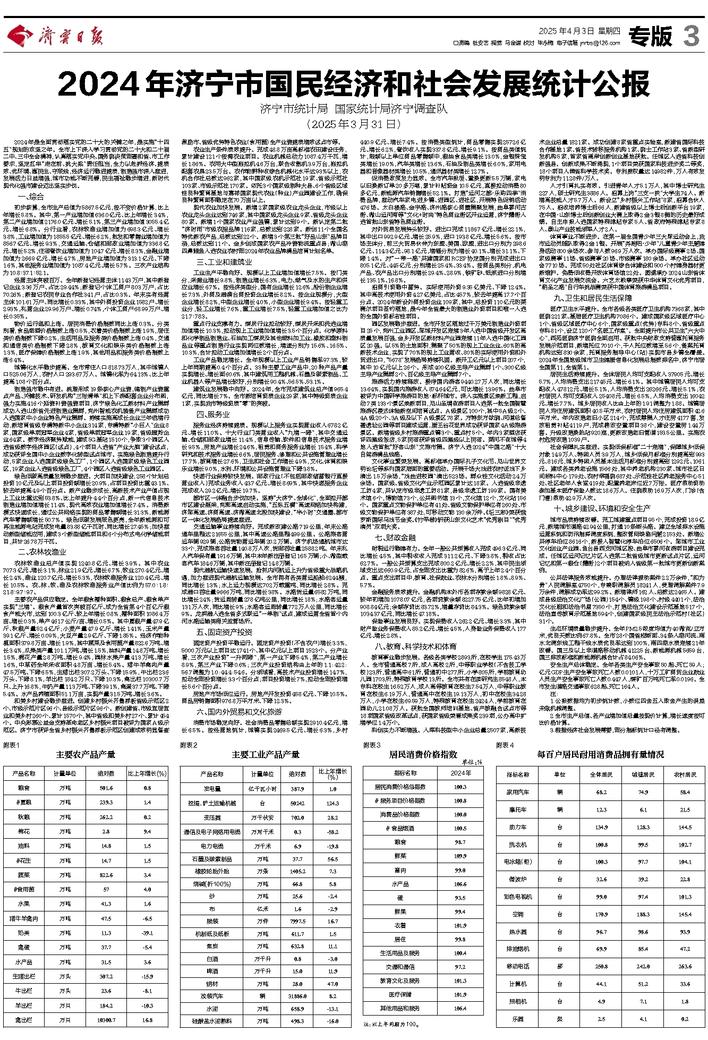

主要农产品供应稳定。全年粮食播种面积、粮食总产、粮食单产实现“三增”。粮食产量首次突破百亿斤、成为全省第4个百亿斤粮食产能大市,达到100.3亿斤、较上年增长0.8%,播种面积1086.4万亩、增长0.3%,单产461.7公斤/亩、增长0.5%。其中夏粮产量47.9亿斤、秋粮产量52.4亿斤;小麦产量47.9亿斤、增长1.41%,玉米产量39.1亿斤、增长0.09%,大豆产量2.9亿斤、下降1.85%。经济作物种植面积379.8万亩、增长1.9%,其中蔬菜及食用菌产量822.6万吨、增长3.4%,瓜果类产量101.1万吨、增长1.5%,油料产量14.8万吨、增长1.5%,棉花产量2.8万吨、增长9.4%,园林水果产量41.3万吨、增长1.6%,中草药全年采收面积4.8万亩、增长5.4%。猪牛羊禽肉产量47.5万吨、下降6.5%,生猪出栏307.2万头、下降15.9%,牛出栏23.6万头、下降8.1%,羊出栏184.2万只、下降10.3%,禽出栏10300.7万只、上升16.8%,牛奶产量11.3万吨、下降39.1%,禽蛋37.7万吨、下降5.4%。水产品养殖面积51.1万亩,实现产量31.5万吨、增长3.6%。

和美乡村建设稳步推进。创建乡村振兴齐鲁样板省级示范区2个、市级示范片区96个、县级示范片区96个。新创建省、市级宜居宜业和美乡村260个、累计1570个,其中省级和美乡村27个、累计454个。中央彩票公益金支持革命老区乡村振兴项目被评为国家A级示范区。济宁市获评全省乡村振兴齐鲁样板示范区创建成效明显督查激励市、省级优势特色农业(食用菌)全产业链提质增效试点市等。

农业生产条件质效提升。完成48.8万亩高标准农田建设任务,累计建设121个按揭农业项目。农业机械总动力1087.4万千瓦,增长1.86%。农用大中型拖拉机4.6万台,联合收割机3.9万台,拖拉机配套农具23.5万台。农作物耕种收综合机械化水平达93%以上,农机合作社总数达962家,其中国家级农机示范社19家、省级示范社103家、市级示范社170家。依托3个国家级制种大县、6个省级区域性良种繁育基地与嘉祥国家现代农业(种业)产业园建设工作,确保良种繁育面积稳定在70万亩以上。

现代农业加快发展。新增2家国家级农业龙头企业,市级以上农业龙头企业达到746家,其中国家级龙头企业9家、省级龙头企业80家。新增1个国家农业产业强镇,累计达到9个。新认定第二批“济时雨”市级农服品牌116家,总数达到228家。新创11个全国名特优新农产品,总数达到22个。新增3个第三批“好品山东”品牌目录,总数达到11个。金乡创成国家农产品冷链物流重点县;微山湖四鼻鲤鱼入选农业农村部2024年农业品牌精品培育计划名单。

三、工业和建筑业

工业生产平稳向好。规模以上工业增加值增长7.5%。按门类分,采掘业增长9.8%,制造业增长6.3%,电力、燃气及水的生产和供应业增长6.7%。按经济类型分,国有企业增长12.6%,股份制企业增长7.3%,外商及港澳台商投资企业增长8.2%。按企业规模分,大型企业增长8.2%,中型企业增长4.0%,小型企业增长9.4%。按轻重工业分,轻工业增长7.6%,重工业增长7.5%,轻重工业增加值之比为21.7∶78.3。

重点行业支撑有力。煤炭行业拉动较好,煤炭开采和洗选业增加值增长10.3%,拉动规上工业增加值增长3.5个百分点。化学原料和化学制品制造业、石油加工煤炭及其他燃料加工业、橡胶和塑料制品业等重点制造行业实现两位数增长,增速分别为15.6%、16.5%、10.3%,合计拉动工业增加值增长2个百分点。

工业产品稳定增长。全年规模以上工业产品销售率97.3%,较上年同期提高0.4个百分点。33种主要工业产品中,20种产品产量实现增长、增长面60.6%,其中建筑用工程机械、石墨及碳素制品、工业机器人等产品增长较好,分别增长90.4%、56.5%、53.1%。

建筑业发展稳中向好。2024年,全市完成建筑业总产值965.4亿元,同比增长7%。全市新培育资质企业29家,其中特级资质企业1家,实现我市特级资质“零”的突破。

四、服务业

服务业经济持续提质。规模以上服务业实现营业收入678.2亿元、增长11.0%。十大行业门类营业收入“九增一降”,其中交通运输、仓储和邮政业增长11.4%,信息传输、软件和信息技术服务业增长9.5%,房地产业增长24.6%,租赁和商务服务业增长15.4%,科学研究和技术服务业增长6.6%,居民服务、修理和公共设施管理业增长17.7%,教育增长27.6%,卫生和社会工作增长4.9%,文化、体育和娱乐业增长9.0%,水利、环境和公共设施管理业下降3.8%。

快递行业保持较快发展。邮政行业(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成业务收入43.7亿元、增长8.69%,其中快递服务企业完成收入29.2亿元、增长19.7%。

都市区一体融合步伐加快。坚持“大济宁、全域化”,全面拉开都市区建设框架,兖郓高速启动实施,“五纵五横”高速网络加快构建,济邹高速、济商高速、济微高速北段加快建设,“半小时”交通圈、都市区一体化发展格局提速推进。

交通运输事业持续向好。完成新改建公路719公里,年末公路通车里程达21655公里,其中高速公路里程499公里。公路旅客营运车辆929辆,公路货物营运车辆20.2万辆。济宁机场通航城市达33个,完成旅客吞吐量140.8万人次,货邮吞吐量2588.2吨。年末私人汽车保有量191.6万辆,其中本年新注册登记16.5万辆;小、微型载客汽车184.6万辆,其中新注册登记14.8万辆。

现代港航运输快速发展。抢抓内河航运上升为省级重大战略机遇,加力推进现代港航运输发展。全市拥有各类营运船舶6244艘,同比增长1.3%;水上运力规模达702万载重吨,同比增长2.8%。完成港口吞吐量9666万吨,同比增长38%。水路货运量6582万吨,同比增长24%;货运周转量278亿吨公里,同比增长18%;水路客运量131万人次,同比增长9%;水路客运周转量772万人公里,同比增长9%。龙拱港入选全省多式联运“一单制”试点,建成运营全省首个内河水路运输类海关监管场所。

五、固定资产投资

固定资产投资平稳运行。固定资产投资(不含农户)增长3.3%,5000万元以上项目达1741个、其中亿元以上项目1523个。分产业看,三次产业投资“一升两降”,第一产业下降5.4%,第二产业增长8.9%,第三产业下降0.6%;三次产业投资结构由上年的1.1:42.2:56.7调整为1.0:44.4:54.6。分领域看,高技术产业投资增长14.7%,拉动全部投资增长3.3个百分点;项目投资增长7%,拉动全部投资增长5.6个百分点。

房地产市场低位运行。房地产开发投资458亿元、下降10.5%。商品房销售面积976.8万平方米、下降12.3%。

六、国内外贸易和文化旅游

消费市场稳定向好。社会消费品零售总额实现2910.4亿元,增长6.5%。按经营地统计,城镇实现2469.5亿元、增长6.3%,乡村440.9亿元、增长7.4%。按消费类型统计,商品零售实现2572.6亿元、增长6.2%,餐饮收入实现337.8亿元、增长9.1%。按商品类值统计,限额以上单位商品零售额中,粮油食品类增长13.0%,金银珠宝类增长19.0%,汽车类增长13.6%,石油及制品类增长6.0%,家用电器和音像器材类增长10.5%,通讯器材类增长12.7%。

促消费政策发力显效。全市汽车报废、置换更新5.5万辆,家电以旧换新订单20多万笔,累计补贴资金10.5亿元,直接拉动消费80多亿元,新能源汽车销售增长52.1%。打造“运河之都·乐购四季”消费品牌,推动汽车家电进乡镇、进园区、进社区,开展特色促销活动476场。太白楼路、金宇路、济州路核心商圈集聚发展,曲阜蓼河古街、微山运河湾等“文化+时尚”特色商业街区开业运营,济宁麷街入选首批山东省特色商业街。

对外贸易发展势头较好。进出口完成1186.7亿元、增长22.1%,其中出口992.9亿元、增长25.9%,进口193.8亿元、增长5.6%。按市场主体分,前三大贸易伙伴为东盟、美国、欧盟,进出口分别为298.6亿元、114.3亿元、98.1亿元,增幅分别为增长40.1%、增长31.1%、下降1.4%。对“一带一路”共建国家和RCEP协定国分别完成进出口805.1亿元、445亿元,分别增长25.4%、33.4%。按商品类别分,机电产品、农产品出口分别增长29.4%、28.9%,铁矿砂、纸浆进口分别增长135.1%、16.8%。

招商引资稳中蓄势。实际使用外资9.35亿美元、下降12.4%。其中高技术使用外资4.27亿美元,占比45.7%,较去年提高17.7个百分点。2024年新设外商投资企业109家,其中,总投资110亿元的莱赛尔项目签约落地,是今年全省最大的制造业外资项目和唯一入选的全国外资标志性项目。

园区发展稳步推进。全市开发区落地过千万美元制造业外资项目25个,兖州工业园区、邹城开发区连续3年入选中国省级开发区高质量发展百强,金乡开发区新材料产业园连续11年入选中国化工园区20强。以5%的土地面积,集聚了50%的规上工业企业、60%的高新技术企业,实现了70%的规上工业营收、80%的实际使用外资和外贸进出口,“5678”发展格局持续巩固。新开工亿元以上项目207个,其中10亿元以上26个。形成400亿级主导产业集群1个、300亿级主导产业集群2个、百亿级主导产业集群7个。

旅游活力持续释放。接待国内游客9440.27万人次,同比增长13.64%,实现国内旅游收入874.64亿元,可比增长13.96%。曲阜市被评为中国研学旅游目的地·标杆城市。深入实施景区焕新工程,启动7类133个景区焕新项目,尼山圣境夜游项目入选第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点。A级景区100个,其中5A级2个、4A级20个、3A级及以下A级景区78家。方特东方欲晓、河道总督署遗址公园等项目建成运营,康王谷花世界成功获评国家4A级旅游景区。新增省级乡村旅游重点镇3个、重点村5个。年内3家酒店获评四星级饭店,5家民宿获评省级四星级以上民宿。莱河不夜城等4地入选首批“好客山东”文旅市集。济宁入选2024“中国之路”十大自驾游精品线路。

文化事业繁荣发展。高标准举办国际孔子文化节、尼山世界文明论坛等系列国家层面的重要活动。开展千场大戏进农村送戏下乡演出1.5万余场,“戏曲进校园”演出523场。群众性文化活动2.4万余场。国家级、省级文化产业示范园区累计达18家。入选省级非遗工坊4家,共认定市级非遗工坊81家,县级非遗工坊199家。国有美术馆6个,博物馆73个,公共图书馆13个,文化馆12个,文化站156个。国家重点文物保护单位有41处、省级文物保护单位有260处、市级文物保护单位有387处,可移动文物130余万件。《坛三彩》荣获俄罗斯国际马戏节金奖。《竹竿巷》斩获山东文化艺术“优秀剧目”“优秀演员”双项大奖。

七、财政金融

财税运行稳健有力。全年一般公共预算收入完成496.3亿元、同比增长4.5%,其中税收收入完成311.2亿元、下降3.8%,税收占比62.7%。一般公共预算支出完成800.2亿元、增长2.2%,其中民生领域支出达660.9亿元,占全部支出比重为82.6%,高于上年2.4个百分点。重点支出项目中,教育、社保就业、农林水分别增长1.8%、8.9%、5.7%。

金融服务质效提升。金融机构本外币各项存款余额9828亿元、较年初增加1078.07亿元,各项贷款余额8227.75亿元、比年初增加908.84亿元;余额存贷比83.72%,增量存贷比84.3%。绿色贷款余额1034.37亿元,同比增长47.18%。

保险事业发展良好。实现保费收入262.2亿元、增长3.3%,其中财产险业务保费收入85.2亿元、增长4.5%,人身险业务保费收入177亿元、增长2.8%。

八、教育、科学技术和体育

教育事业稳步发展。各级各类学校2893所,在校学生175.43万人。全市普通高校7所,成人高校2所,中等职业学校(不含技工学校)23所,普通高中61所,普通初中277所,小学805所,学前教育幼儿园1703所,特殊教育学校13所。全市共有在读研究生8548人,本专科在校生16.52万人,成人高等教育在校生7.54万人,中等职业教育在校生6.19万人,普通高中在校生19.13万人,初中在校生34.28万人,小学在校生69.59万人,特殊教育在校生2424人,学前教育在园幼儿21.08万人。获批全国教师培训基地、省产教融合试点市等18项国家省级改革试点,获国家省级荣誉成果奖239项,公办高中扩增学位1.4万个。

科创实力不断增强。入库科技型中小企业总量2507家,高新技术企业总量1821家。成功创建8家省重点实验室,新建省国际科技合作基地1家、省技术转移服务机构1家、院士工作站3家、省新型研发机构5家,首家省离岸创新创业基地获批。任城区入选省科技创新强县。创新成果不断涌现,1个项目荣获国家科技进步奖二等奖,18个项目入围省科学技术奖。专利授权量达14982件,万人有效发明专利为11.28件/万人。

人才引育扎实有效。引进青年人才5.1万人,其中博士研究生227人,硕士研究生3886人。招募上岗“三支一扶”大学生74人。新增高技能人才5.7万人。新设立“乡村振兴工作站”8家,招募合伙人75人。招收培养博士后66人,新建省级以上博士后创新平台19家,在中国·山东博士后创新创业大赛上取得2金3银8铜的历史最好成绩。自主申报入选国家特殊津贴专家5人、省政府特殊津贴专家8人、泰山产业技能领军人才2人。

体育事业不断进步。在第一届全国青少年三大球运动会上,我市运动员随队取得2金1银。开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动800余场次、参与人数96.9万人次。举办国际级赛事2场、国家级赛事11场、省级赛事20场、市级赛事180余场。举办社区运动会7710场。完成50处社区体育综合体建设和500个村健身器材更新维护。免费低收费开放体育场馆22处。圆满承办2024山东省体育文化产业发展交流会。六艺太极拳荣获中华体育文化优秀项目,“朝圣之路”自行车挑战赛荣获中国体育旅游精品项目。

九、卫生和居民生活保障

医疗卫生水平提升。全市各级各类医疗卫生机构7368家,其中医院221家、基层医疗卫生机构7086个。建成国家级区域医疗中心1个、省级区域医疗中心6个,国家级重点(优势)专科8个、省级重点专科81个,设立120个“名医工作室”。全面提升市公共卫生“六大中心”,西苑医院济宁医院全面启用。获批中央财政支持普惠托育服务发展示范项目,新增托位7010个,千人托位数增至5.6个,备案托育机构达到830余家,托育服务指导中心(站)实现市县乡镇全覆盖。2024年全国地级城市卫生健康信息化发展总指数排名中,济宁市居全国第11,全省第1。

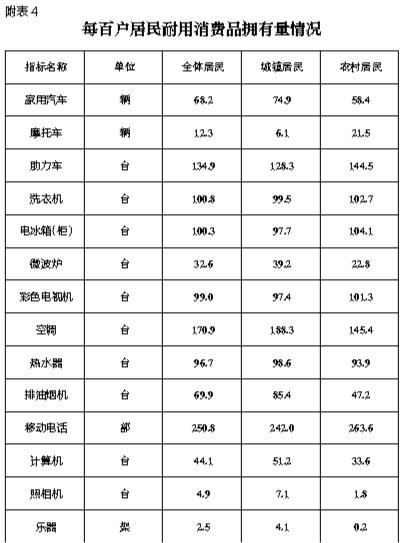

居民生活持续提升。全体居民人均可支配收入37905元、增长5.7%,人均消费支出21745元、增长6.1%。其中城镇居民人均可支配收入47812元、增长5.1%,人均消费支出26266元、增长5.1%;农村居民人均可支配收入25408元、增长6.5%,人均消费支出16042元、增长7.7%。城乡居民收入比由上年的1.91调整为1.88。城镇居民人均住房建筑面积40.5平方米,农村居民人均住房建筑面积42.6平方米。年内改造老旧小区214个,完成筹集人才住房4177套,发放租赁补贴4119户,完成棚改安置项目38个,建设安置房1.44万套。升级改造换热站920座,更新改造老旧管道153.5公里。实施农村危房改造1039户。

社会保障扎实推进。实现低保标准“二十连增”,保障城乡低保对象14.9万人、特困人员3.9万人,城乡低保月标准分别提高到993元、816元,城乡特困人员基本生活月标准分别提高到1292元、1061元。建成各类养老设施1566处,其中养老机构230家、城市社区日间照料中心179处、农村幸福院687处、示范性社区养老服务中心51处、社区老年人食堂419处,配置养老床位近7万张。医疗救助资助参加基本医疗保险人数达18.6万人。住院救助16.9万人次,门诊(含门慢)救助42.9万人次。

十、城乡建设、环境和安全生产

城市品质持续改善。完工城建重点项目95个,完成投资18.9亿元,新增城市道路42.94公里,打通10条断头路。建立全域排水设施运营系统和防汛指挥调度系统,整改管网缺陷问题2153处。新增公共停车泊位8616个,新接入智慧化停车泊位6506个。邹城市工业文化创业产业园、鱼台县西支河城区段、曲阜市蓼河夜游项目建设完成。任城区运河记忆片区入选第二批省级城市更新试点片区,运河记忆和第一粮仓(麷街)2个项目被纳入省级第一批城市更新创新案例。

公共法律服务效能提升。办理法律援助案件2.2万余件,“和为贵”人民调解室4750个,专兼职调解员18241人,受理调解案件7.9万余件,调解成功率达99.2%。新增律师162人、总数达2465人。建成县级法治文化广场(公园)154个、镇级198个、村级4401个,法治文化长廊和法治书屋7350个,打造法治文化建设示范基地517个,法治宣传教育示范基地594个,创建国家级民主法治示范村(社区)31个。

生态环境质量稳步提升。全年PM2.5浓度均值为40微克/立方米,优良天数比例67.8%。全市28个国省控断面、34条入湖河流、南水北调东线工程干线水质优良率达到100%,南四湖水质连续21年改善。国三及以上非道路移动机械41225台、新能源机械5659台,国三排放标准和新能源机械合计占84.06%。

安全生产总体稳定。全年各类生产安全事故50起、死亡59人;亿元GDP生产安全事故死亡人数0.0101人,十万工矿商贸企业就业人员生产安全事故死亡人数0.447人,煤矿百万吨死亡率0.0196。全市发生道路交通事故628起、死亡164人。

注:

1.公报数据均为初步统计数,小数位四舍五入取舍产生的误差未做机械调整。

2.全市生产总值、各产业增加值总量按现价计算,增长速度按可比价格计算。

3.根据经济社会发展需要,部分指标统计口径有调整。