自古以来,为名人或先祖立碑,是全人类各民族在历史长河中普遍存在的社会现象,鲜有为小人物或无关之人立碑之事。但在邹城市孟府二门内侧的厦下,有一通从孟庙附近搜集来的墓碑,主人不仅是地地道道的“小人物”,而且立碑者也非其近亲,就连墓地也是东家仗义施舍的。

先看碑文:

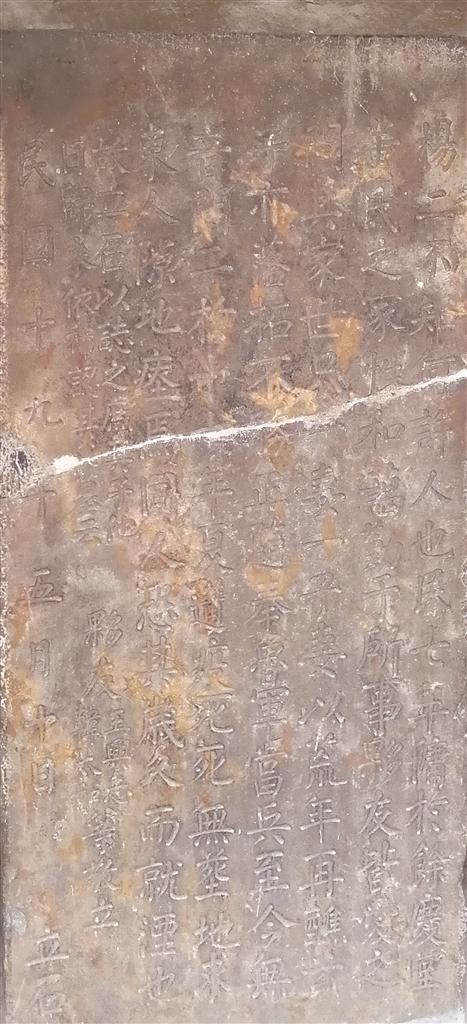

杨二,不知何许人也。民七年佣于余庆堂董氏之家。性和蔼,勤于所事,伙友皆爱之。问其家世,只一妻一子,妻以荒年再醮云。子亦落拓不务正,随奉鲁军当兵,至今无音问。二于十七年夏遘疫死,死无葬地,求东人隙地瘗焉。同人恐其岁久而就湮也,故立石以志之。庶其子他日归来,依稀认其父墓云。

伙友王兴志、韩太和等敬立

民国十九年五月十日立石

在孟府孟庙孟林内,存有300多块碑刻,除历代牒赦祭文碑、拜谒题咏碑、修建纪事碑、族谱图像碑外,还有部分由孟氏后裔收藏,或近代文物工作者搜集的碑刻。

这通小人物碑,就是近代文物工作者搜集的碑刻之一,原立于孟庙东大沙河北岸,后移至孟府二门内侧厦下,学者多称之为“杨二碑”。此碑高不足1.5米,宽60厘米,厚18厘米。中上部曾断裂,现已粘接。碑文没有抬头,仅有百余字的正文和落款,用大楷体书写,亦无书法传拓价值。

从碑文中不难看出,这位为人和蔼、干活勤快的小人物没有名讳,更别提祖籍身世了。工友们不知其年龄,也不知其来自何方,只知他妻离子散,因“遘疫”而卒于民国十七年夏,至于哪月哪日哪时辰,恐工友们也没有人忆起。

在整个孟府二门内侧厦下的墓碑群中,杨二碑是如此不显眼,甚至一如它的主人卑微且悲惨的遭遇令人痛心。一位勤勤恳恳、与世无争的无名小人物,“伙友”们为何时隔两年为其立碑?这是怎样的一段如烟往事?背后又有着怎样感人的故事?穿越历史的时空,细细研读,使人感慨,令人动容。

邹鲁地区,是儒学的发源地,以孔孟圣地而闻名于世。春秋末到战国中期,文化下移,士阶层崛起。孔子兴私学,有教无类,弟子三千,贤者七十二。孟子授业于孔子之孙子思门人,继承和发扬了孔子的儒家学说,晚年“退而著述”“得天下英才而教育之”。

在孔孟的教化之下,邹鲁之地成长起庞大的儒士团体。《庄子·天下篇》载:“其在于《诗》《书》《礼》《乐》者,邹鲁之士,缙绅先生,多能明之。”《史记·货殖列传》载:“邹鲁滨洙泗,犹有周公遗风,俗好儒,备于礼……济济邹鲁,礼义唯恭,诵习弦歌,于异他邦。”

在诵习弦歌声中,邹鲁文化融二为一,且不断升华,一度被认为是儒家文化的思想源头,是崇文重教、良风美俗、文教昌盛之地的代名词。邹鲁地区也因此赢得东方君子之国的美誉,铸就了在中华文明发展史上光耀千秋的重要地位。

著名文化学者王志民先生曾说,邹鲁文化的精神内核,是一种弘扬儒学的自信之风、重视教育的学习之风、崇尚道德的仁爱之风和积极向上的奋发有为之风。

不难想象,对于“生于斯长于斯”的杨二工友们,在民淳俗厚、博施济众、崇礼尚德等“邹鲁之风”影响下,富有同情与友爱之心,推崇友道、孝道,“恐其岁久而就湮也”,时隔两年后为杨二立碑,详细记叙其生平点滴,盼“其子他日归来,依稀认其父墓”,渴望有朝一日杨二能叶落归根。

当然,也可大胆假设,在病危之时,杨二挂念着孩子、挂念着家族,于是把这一后事嘱托给了伙友。他们不负重托,一诺千金,在其去世后如约立碑。

杨二“伙友们”有情有义,杨二的“东人”余庆堂董家,何尝又不是如此呢?要不怎有“东人隙地瘗焉”之举呢?翻开历史的长卷,邹鲁地区“富而仁”乡绅阶层不胜枚举,时刻以大丈夫的“仁义礼智根于心”标准要求自己与宗族的更不计其数。

杨二的“东人”董家,就是邹城一带最具代表性的“富而仁”名门望族之一。邹城董家为董仲舒后人,元代迁居于邹,耕读传家、诗书继世。据《邹城通史》载,邹城这一支从八世祖开始大显与世,至十三世近代著名教育家董渭川,先后出了4名进士和10多名恩贡、岁贡、拔贡以及举人,有的官至四川布政使。

“董家城内有广宅,场外还有田庄”,虽说家大业大,但世代知书达理,勤于传授儒家文化,在扶贫济弱、捐资助学、修桥补路的义举中,积累了“董善人”之美誉,是典型的儒家乡绅、缙绅大户。

杨二于“民七年佣于余庆堂董氏之家”“于十七年夏遘疫死”,10年间,是杨二的和善、本分、勤劳,既赢得了伙友们的信任,也得到了东家的认可。邹鲁之风和董家的乐善好施、诗书不止,深深地影响和教化了杨二以及伙友,吸引着他们“见贤思齐”。

有一点是可以肯定的,正因为伙友们和东人的“仁义礼智信”情怀,才有了这方不起眼却能洞悉时代的杨二碑——不仅客观地记录了杨二的生平、身世和期盼,而且将生死、世事、人情和孝道等诸多儒家礼俗浓缩其中。

这让人忍不住想起了这片热土上的圣人。孔子认为,“君子”要“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,要重道守信,重义轻利。邹鲁地区处在儒学腹地,民众往往以“君子”标准要求自己,重仁义、道义。

孟子说:“人之异于禽兽者几希。”人不同于禽兽的地方很少,同情之心就是人不同于禽兽的地方。同情为不忍、恻隐,还为相同之情,是人与人相互感知的情感。有了同情之心,才能乐人之乐,忧人之忧,才能如“己欲立而立人,己欲达而达人”。民众共享着“君子”所承载的人格魅力,尊重着它的价值取向、情感走向与思维逻辑,内化为安身、立命、处事的行为准则。

杨二碑的出现,不正是孔孟儒家思想在民间的形象阐释与传承吗?矗立在邹鲁圣地的杨二碑,不恰恰折射出那个时代的美好民风、精神气象和社会风尚吗?

①杨二碑②孟府二门内侧厦下的墓碑群,中为杨二碑