⑨

山东省济宁市泗水县,有山,有河,有泉,有着悠久的人文历史和红色文化,还有一个个烙印时代履痕的独特景观——隶属于“红旗渠精神”谱系的泗水县水渠。

当地人介绍,现存旧址有的标识为渡槽、提水站,有的称之为提灌站、渠和干渠。它们或矗立在水库边,或纵铺在山岭上,或屹立于大路旁,或横跨沟壑,或穿越村庄,或开挖垒砌于地下,构成了一道道独特风景。

几大水库边的水渠

走进泗水县东南部的万紫千红生态养生旅游度假区,第一个景点是青界湖边的“廊桥遗梦”。指示牌上标注着:“原名为青界渠,建于1973年,与著名的‘红旗渠’是同时期产物,南北走向,毛石垒筑,6孔石拱结构,与水面高差为17米,渠首尾长102.5米,因其独特的风姿和韵味,改名为廊桥遗梦。”

泛舟青界湖上,遥望掩映在蓝天、青山、绿植与碧水之间的“廊桥遗梦”,不由地勾起有关“红旗渠”的回忆,也开启了我对当年“泗水版红旗渠”的探究之旅。

万紫千红景区北部三四公里处,有座“方家庄渡槽”,这5个字的后面,铭刻着“建于一九六五年”。该渡槽约三层楼高,远远望去像一座门楼,又像桥洞,宽阔而高大,底部通道可容一条车道和一条小河。这是方家庄与外部最主要的出入口,也是村庄标志性建筑之一。我从旁边斜岭坡道登上槽顶,渡槽南北走向铺在高岭上,往南已是庄稼,往北尚存千米以上。

青界湖是景区里的称谓,当地人则称青界水库。一位上年岁的村民说:“这条水渠从青界水库开始,往北一直延伸到小山庄。”我问大约多长,老人说:“估计得十里。”泗张村一老人说:“当时用水渠里的水自流浇地。”

老家在方家庄的泗张中学一位同事说:“我小时候经常去渡槽顶上玩水,90年代后期青界水库被承包后,渡槽就没水了,慢慢地拆得就剩下这一段。”

县城南部的龙湾套水库,人们大都改称龙湾湖,1958年开始修建。在那桃花盛开的时节,我由东往西行至龙湾湖南岸与卢家岭村之间,一处提灌站从龙湾湖南岸向南,凌空飞架在桃花的海洋上空,颇有高铁高架桥的雄姿。再仔细观赏,这座古朴厚重的石砌提灌站,掩映在湛蓝的天空、连绵的山脉、蔚蓝的湖水、鲜艳的桃花、棕褐色土地之间,构成一幅独特画卷。

这处提灌站往西数百米,又有一排另一风格的提灌站:远远望去就像一个个小窑洞,面朝东纵卧在龙湾湖的南岸,底部完整的一个个半圆拱,大小几乎相等,排列分布均匀,构成一幅优美的几何图案。

提前打听过的,说龙湾湖西南角的南尧湾村还有提灌站。来到村子,好不容易先后找到几位年长者。原来村民搬迁,都住进了南尧湾社区,村子里只剩下几位上了年岁的人。一位老人说:“提灌站前几年都换成了地下管道,基本上也是按照原来的线路,往南通到土洞村。”另一位老人补充道:“有的地方提好几级。”

已退休多年的泗水本地人,曾在金庄和泗张当过30多年镇长的张延玉说:“从龙湾套水库到尹家城水库的这条干渠叫西干渠,沿途经过很多村庄。”他说,“可以这样说,当时凡是建水库的地方,一定建提灌站,每个乡镇都有,很多村庄也有。”

我从龙湾套村北步行探寻西干渠,南彭村一位坐在街边的八旬老人,手指着东北方向告诉我,“这条干渠还有一条支渠,通往苗馆,早都拆了。”

当我行至卧牛庄西北部,终于看到了一幅壮观的场景:一段提灌站屹立在东西向的路边,长约数百米,最高处四五米,底部宽约两米。这处提灌站脚下的南边,就是茂密的庄稼地。

到了冬天,我骑车再次经过这里,由于没有了庄稼的遮挡,又发现了距离这处提灌站数百米处的南边还有一段提灌站,只是两段方向和长度各不相同。

半截楼村西、尖山村北、铁路以南,西干渠不间断地往西蜿蜒在庄稼地平面以下。远远地绕行至押山庄村北,我又发现了东西方向半高出地面,两边由石头垒砌的西干渠,左右望去一眼望不到头。当我抄小路再绕行至押山庄西、黑砚滩村东南田野,发现位于地平面以下,西干渠最下游的那段完整地保存着。

从泗水南站沿张丰公路西北方向,行至西芦村村西、张丰线路南,会看到一段石砌水渠耸立在路边,这是尹家城水库南提灌站中的一个二级提灌站,高约八九米,最底部宽三四米,长约百米,古朴巍峨。

从高空俯瞰县城西南部的尹家城水库,3处提灌站“品”字形镶嵌在水库边上。令人惊奇的是,放大卫星地图,居然清晰地看到尹家城水库边的这3处提灌站,像蜻蜓似的头部宽,尾部细,与提灌站从头至尾高度和宽度逐渐递减状态吻合,像蜈蚣细细的长条形状,两边锯齿样的毛刺,又与提灌站下的石柱、跨拱交替排列吻合。

这3处提灌站,目前有一处在使用。我去的那天,正值去年的阳春三月,赶上西北角的“黑砚滩提灌站”正从水库里提水。被抽上来的水,沿着水渠滔滔不断地自流下游,灌溉绿油油的麦苗。

县城东北部的华村水库东南边缘,有一处山东省级保护文物,那就是东陈家庄和百家旺村之间的“愚公渡槽”,建筑时间是1976年。

愚公渡槽往西的水渠称为“华村干渠”,愚公渡槽通往东南方向贺庄水库之间的这段水渠,称为“贺华干渠”。东半段有当地人称贺华干渠为“东干渠”,华村干渠与贺华干渠相通,合称为“北干渠”。

县城东部的雷泽湖风景区,也叫贺庄水库。经过这里的环湖观光路东北部、东城庄村东南角的桥上,一定会看到桥北河东岸上一小段当年的石砌水渠,高高地耸立着,显得特别醒目而奇特,令人不自觉地想到雷泽湖景区里也有“廊桥遗梦”。作为全县最大的水库,贺庄水库也是北干渠的总水源。

保存最完整的北干渠

泗水县党史纪念馆有这几句文字档案记载:“县委于1974年8月制定了《关于今冬明春开展大规模农田水利基本建设的意见》……全县10处公社,15万劳动力上阵,吃、住在工地,日夜奋战,期间兴建了贺庄水库灌区的主要配套工程——北干渠”。

去年清明时节,我探寻北干渠时,正赶上华村水库清淤,贺庄水库向北干渠供水,一脉清水沿北干渠缓缓西流。沿途走不多远,就看到岸边有抽水机从干渠里抽水浇地,很多支渠也放开小小的闸门,渠水汩汩地流向广阔的田野。当地有人称这些支渠为“小干斗”。

置身北干渠边,清丽的色彩,清新的空气,潺潺的流水,偶有几声蛙鸣。远眺,是蓝天白云下一望无际的麦苗;近看,是渠水两边摇曳的绿树,古朴厚重的石壁,以及渠水倒映的石壁、绿树和蓝天。

只可惜这样的美景只在干渠岸边有路的地方,尤其是在东半段,一条离干渠很近且平行的完整线路,整个东干渠岸边的路全部加起来都不超过两公里。为此,我花了3个周末接力,才将全程续走完。整个北干渠之行,让我领略了什么才是“九曲十八弯”。

在东干渠,我有两个发现,一是东庄村东北方向至曹家庄西南那段,由于地势高的原因,干渠深挖于地下,整个干渠工程横切面呈倒梯形,上部宽几十米,石砌水渠镶嵌在地平面以下十多米的沟底。水渠以上的两侧是这条人工河道的斜坡。在卫星地形图上,这段要比同一线路上段和下段宽很多倍。

我的第二个发现,是东庄村东北部位置出现了水渠中的专业设施——稳水池。听村民解释,大致用作保护水渠、调节水渠流量。稳水池上面用石板混凝土浇筑覆盖,成为横截面呈长方形的密封灌道,长十多米,其开头和结尾各有一面与干渠垂直,且同时与地面垂直的墙壁向左右延伸。若从空中俯瞰,该稳水池恰似“工”字形。

稳水池往东是一片高岭,干渠就从这片高岭中钻出。东西向的稳水池,垂直横卧在黄沟河上游的一条南北向洼沟上。雨季若有洪水,就会漫过密封的稳水池往南流入黄沟河,最后汇入泗河。

北干渠东起贺庄水库西北的李家庄村,西至高峪镇的杨家桥村,中部在愚公渡槽处通过“五一明渠”与华村水库连接。五一明渠像城墙环抱着百家旺村东北部,又像桥梁横跨在村北的河上,往西沿大坝根部接通华村水库,往南呈丁字状与愚公渡槽及北干渠西段相连。

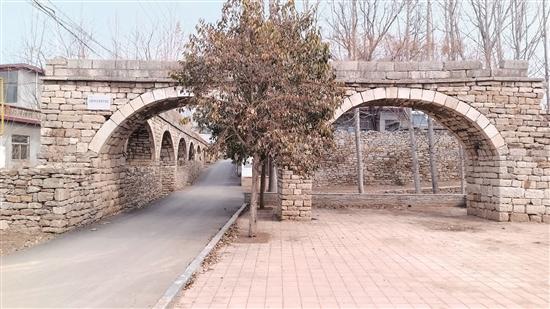

从愚公渡槽沿干渠西行至侯家寨村西北、北陈村以东,横卧在高岭上的干渠两边无路可走,我只好沿高岭南面脚下的沟底,徒步踏着荆棘、草丛、砂石前行。数百米后,一架壮观的“桥梁”横跨在干涸的河上,仔细端详上面有字:“七一渡槽”“1965年7月建,1979年7月扩建”。不远处有位放羊的老人,我爬坡越沟,手脚并用,好不容易才过去,得知这条河叫“金线河”,从这里往西、北、南都过不去,只有回去从侯家寨村南往西才能绕过。

继续西行至张家庄东北部段的“换新天渡槽”,横跨在蒲山河上,已入选山东省近现代重要史迹及代表性建筑保护名录。这里是我发现的泗水县渡槽中绵延最长、跨拱数量最多、整体气势最雄伟的一段。仅东西方向的这段,长度就达上千米。

在张家庄村北约一两公里处向东南方向回望过去,水渠呈直角拐尺状,一眼望不到边,目测有一两公里。矗立着像长城或桥梁,只不过上面通行的不是人或车辆,而是水。

北干渠最下游还有十分精彩的一段,那就是位于前侯家庄村的泗水县文物保护遗址“争光渡槽”。不论从哪边走进村口主街道,“侯家庄”3个鲜红的大字,都高高地镌刻在渡槽外壁上,远远地就能看得到。

这座渡槽宽约5米,高度与周围房屋平齐。在村子中央,东西方向高大、宽阔的渡槽,与村子南北方向的主大街垂直相交。行人从宽宽的、高高的跨拱下走过,仿佛置身古城墙下。这是全村气势最雄伟,也是全村最骄傲的标志性建筑。

继续往西,就到了北干渠西终点所在的杨家桥村地界,果然发现这里地势往西北逐渐升高,印证了村民之前告诉我的“因为地形地势原因,北干渠无法再往西建了”。在卫星地图上,可以清晰地找到“北干渠”的完整线路。根据起点与终点间的直线距离,结合干渠的“九曲十八弯”,粗略估算其总长度大约30公里。

在愚公渡槽槽顶,东陈家庄一位村民指着脚下的干渠说:“贺庄水库的水可以注入华村水库,华村水库里的水也可以注入贺庄水库。”两大水库之间相距十多公里,且海拔不尽相同,居然通过这道干渠互相调节水量。

老镇长张延玉说:“北干渠在地理上基本上是一条等高线。”整个线路,尤其是西半段,大致成为一条地理分界线。北干渠以北丘陵居多,且很多地段很快直接过渡到左右都是一望无际的北山。

张家庄村东,南北方向的那段干渠,则直接依偎在山坡上;北干渠以南大多都是平原,且海拔往南逐渐降低。各分渠里的水往南自流灌溉,直到与泗河北岸的灌溉系统相衔接,使得泗河以北的五六个乡镇几十万亩良田都能得到灌溉,这真是造福子孙万代的千秋伟业。

北干渠是泗水县迄今保存最完整,总长度最长,全县人民人工开挖的境内北部灌溉大动脉。整个东段和西段的前大半段,也就是北干渠中上游,至今还在使用,具有无可替代的农业战略价值,凝聚着当年全县党和人民的智慧、心血与汗水。

泗河岸南的提灌站

行驶在泗水县境内泗河以南的327国道上,依然能够看到当年兴建的提灌站。

沿国道由西向东,行至右转绕行南环路段南约0.5公里的南玉沟村东北的南玉沟提灌站,左边长约10米,右边长数百米,呈东西方向分别屹立在国道两旁。左边紧靠山东工具新厂西墙那段,曾经拆过的痕迹十分明显;右边更长的那段,往西直插南玉沟村中。渠头上刻有文字“水利是农业的命脉 建于1975年”。

行至鲍东庄村东,国道北近1公里长的渡槽,南北方向横亘在村头。一位村民说:“这段是二级,一级提灌站是石头屋,在最北面靠近泗河边,早就拆了,70年代建的。”

行至赵家村和蒋家河村之间,南北方向一段长七八十米的提灌站,远远地矗立在国道南的庄稼地里,离水源地泗河大约三四里路。

行至苗馆村东路段,南北两段提灌站呈南北方向分列在国道两边。南段长两三百米,北段离国道较远,往北蜿蜒镶嵌在村中,离起点处数百米,最北端现有高度与周围房屋屋脊相当。

一位年长的村民说:“这上面的石头,都是我们从地底下挖的。这是我村建的,黄阴集比这个大,比这个高,那是公社里组织的。”

午间在国道边李家坡村一家包子铺里就餐,50多岁的老板娘告诉我,“俺村当时村东头有一个提灌站,村西头有一个提灌站,起头高到屋脊。”

之前,龙城中学一位50多岁的教师曾告诉我,“那时候327国道边,村村都有提灌站,一条条的,很壮观!”为印证这句话,我继续前往东面国道北的郭庄村、北王、孔家铺等村实地调研。从村民口中了解到,上世纪70年代,这些村子果然都建有提灌站。

我从泗河黄阴集大闸处的南北路往南骑行,因坡度逐渐增高,好几次只能推车步行。村民说,当年提灌站就在这条路的路东,早就拆了盖屋了。最北段渠头在国道附近,得两层楼高,最南端到铁道北。我沿着这处提灌站起点,南行至末端,估算总长度超过1公里。多次向路西看,发现庄稼地里还有一条条东西方向的小支渠。

与这些以泗河为水源的提灌站不同,顺国道再往东的引泉渠的水源变成了泉水。泉林原山东工具厂一位退休工人告诉我,“当时在泉林兴建了8条引泉渠,一渠,二渠,三渠……引泉西进,泉水顺地势自东往西流,用于农业灌溉。不过,早就废弃不用了。”

在回泗水县城的路上,碰巧那天是黄阴集。在几位村民的帮助下,我找到了南面庄稼地里东西方向石头垒砌的引泉渠遗址。他们告诉我,前几年,西面的郭庄村地里也有,从东面何家洼村过来的。在苗馆村,我又从街上几位闲坐的老人那里了解到,从泉林过来的引泉渠,其中一条通到苗馆镇的马家井村,总长度大概10公里。

泗河岸北的提灌站

泗河以北的老水渠,先从故县村东南的泗水大闸处说起。当年开挖的从这里通往中册、柘沟、杨柳的干渠,称为杨柳干渠,民间称为老干渠。

我在故县村找到老干渠后,往西无法再找了,因为早已淹没在大规模新城市建设之中。绕道北临泗、后琴柏等村,又都发现了老干渠。在中册村北,也找到了一段地上提灌站。老泉村一老教师说,他们村和东邻的谷家村,都曾是老干渠经过的地方。柘沟一位女同事说,她的村南面也曾有提灌站……老干渠的沿线究竟有多少支渠,流经多少村庄,的确没办法数清。后琴柏一位老人告诉我,“要说最远通到哪里,得到曲阜王家庄。”

故县村东北部的泗河西北岸边,地势最高的地方被称为“红石崖”,1970年建了“红石崖提水站”。正在干活的一位村民说:“当年从这里提上来的水,一直能通到中册镇东。”我下去观察,当年提水站泵站库房有很多裂缝,里面的提水设施锈得像老古董。

我继续东行,先后调研了靠近泗河北岸的寺台、岳陵、姜家村、南陈、北苗馆、崇义村等。与泗河南岸遥相对应的村庄一样,当年这些村都建有提灌站,有些村子还不止一条。除了流虹庄村西南地下的一段,东崇义村南的一小段,其余的都没有保存下来,但依然能够找到很多渠头遗迹。

那个时代人们共有的精神记忆

随着保护历史文物意识的增强,不论是否具有继续使用的价值,凡是目前遗存下来的水渠遗址,大都被严格保护了下来。

沙胡同村中一两百米长的一段直角拐尺状古渠,位于村子的中央,其水源既不是水库,也不是河流,而是村里的一口深井。古渠也早就失去了使用价值,但作为全村里的文物古迹,已采取严格的保护措施。

横向跨拱的南面顶部,挂着保护铭牌:“沙胡同古渠保护遗址”,背面刻有“农业学大寨 1973年”字样。人们在古渠边乘凉,闲坐,古渠长长的弓形下面,不时有人来来回回经过。

侯家寨村北一段长约七八十米,底部宽近两米,最高处达六七米的提灌站,上面铭刻的文字是“立志要使山河听话 决心不向旱涝低头 民兵提水站 建于1974年”。

一位村民说:“这个提水站全村可没少费劲,建这个提水站的人都不在了。”但作为历史文物,刻在上面那16个字的豪言壮语,将永久地记录着那个激动人心的时代。

南玉沟一位70多岁刘姓长者,在现场为我讲解,迈步测量其中一个跨拱下两个柱子之间距离约5米。“跨拱之间落差很小,下一个跨拱比上一个也就低上几厘米,甚至零点几厘米。没有专业技术员,靠俺村的会计和一名高中生,用粗水管子做的水平仪。”

他边说边双手比划着,接着回忆道:“当时我用地排车拉沙。村里组成青年突击队,有时候夜里也干。不到1000米的提灌站,全村人建了两年多。”

“当时的人真团结!”他最后向我感慨道。

在蒲山西、南、北方向的北干渠边,一位八旬老人告诉我的那句话,给我的印象最为深刻:“当时是搭好架子,往上背石头”。

2021年,为庆祝中国共产党成立100周年,泗水县委组织部制作的专题片《奋进山水间》,在回顾当年全县农田水利建设场景时,其中一份黑白影像画面中的所有人,都用肩膀挑着两只筐子。

纪录片中采访到的当年一位老村党支部书记说的话,与我在后秦柏村听到的几位老人说的情形几乎一模一样:“地排车用不上,都是用小推车,用小筐子往上挑”“十多个人倒替着往上扔土”“整天吃地瓜面的窝窝头”……

泗水县东高西低,南部和北部都是连绵不断的群山。中间东西向地势低的部分,是由东向西流的泗河及岸边的平原,分别向南北群山过渡的地带,群山之间都是万千姿态的丘陵。

当年泗水县的水渠建设,虽然没有河南林县红旗渠“劈开太行山”的磅礴气势,但在山区丘陵挖沟时,很多地方同样需要挖石头,水渠主建筑材料大部分也是石头,干渠和支渠总长度不可计量。如果再加上之前一系列大中小型水库,以及村级水库附属小型提灌站的兴建,其土石方总工程量是相当惊人的。

在那个全部依靠手工的年代,整个工程的艰难程度是无法想象的,更是用语言无法准确描述的。和当年红旗渠的建设一样,其间有着很多感人故事和英雄事迹!

一回回行走在一条条水渠边,一次次徘徊在一个个渡槽下,抚摸着一块块方正规整、打磨光滑、棱角分明、垒砌考究的石头,抬眼凝望这一个个做工精致的跨拱,想象当年人民群众热火朝天的劳动场面,我每每感慨万端:这背后需要怎样的思想觉悟和拼搏精神去支撑?

这些分别归入省市县镇村不同保护等级的文物,真实记载着当年泗水人民如何紧跟党战天斗地,发展农业生产,建设新生的人民共和国,承载着那个时代人们共有的精神记忆。

追忆和触摸那个激情似火的年代,“自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献”的“红旗渠精神”,依然是我们党宝贵的精神财富,依然是我们今后前进道路上战胜一切艰难困苦的法宝。

①当年全县农田水利建设场景

②提灌站勾勒出的优美几何图案

③卧牛庄西北部的提灌站

④贺庄水库

⑤侯家庄

⑥侯家寨村北提灌站

⑦苗馆村东提灌站

⑧沙胡同村古渠

⑨七一渡槽