①

在山东,“运河之都”几乎成了济宁的代名词。近期在济宁山东理工职业学院举行的以“擦亮‘运河之都’品牌”为主题的第十届山东省运河论坛,在参观河道总督署遗址、“从我做起,擦亮‘运河之都’品牌”万人签名、运河记忆体验、运河美食大比拼、44位专家学者交流论文成果和异地城市商会48位企业家在济宁考察等一系列活动中,专家学者、企业家、游客、市民等以各自不同的实践,共同回答了何以让济宁“运河之都”品牌“亮”起来的问题。

内河港航崛起能够让济宁“运河之都”亮起来

京杭大运河黄河以南段通航河段约1050公里,是我国货运量仅次于长江的内河航道。其中就包括济宁“运河之都”河段的230公里,流域面积占全市面积的70%以上。这一河段,是让济宁“运河之都”“亮”起来的“底座”和基石。

所谓“运河”,关键在“运”。过去漕运是根本,大运河承载了漕运、船帮等不同的流通业态,极大地促进了经济发展。现在,航运仍然是基础与核心。“运河之都”的亮点,很大程度上取决于运河济宁段内河航运的崛起。

济宁市国资委事务中心副部长赵青在论坛主旨演讲中说,相较于公路、铁路等传统运输方式,内河航运具有运能大、占地少、污染轻的显著优势。济宁内河航运建设发起于2019年,成型于2021年,2022年纳入济宁市委“九大战略”之一,2023年写入山东省委、省政府重大战略内容,内河港口和内河航道与内河船舶作为基础性、枢纽性、流通性设施设备,已成为华北地区物流运输的重要载体,正逐渐成为推动济宁经济社会发展的重要支撑。2024年,济宁港口吞吐量9666万吨,占全省内河航运的77.3%,稳居全省港口第4位、内河港口第1位,主航道通航里程和船舶运力在京杭运河沿线13个城市中居第1位。

仅以2025年战略推进入选港口型国家物流枢纽城市为例,济宁做到了从“一字形”到“丰字形”。自古以来的漕运经济、船帮经济,京杭运河济宁段都是南北单向的“一”字形。近年来,济宁港航的崛起和多个多式联运的打通,实现了京杭运河与瓦日铁路、新兖铁路和长江的连通,构建形成了“丰”字形物流大通道,形成了济宁港区为龙头,上联晋陕蒙、下接长三角,西煤东运、北煤南运、南货北上的重要物贸枢纽。

从“开大船”到“造新船”。进入2024年,济宁能源发展集团布局新能源船舶新赛道,打造了全国首个集研发设计、智能制造于一体的绿色化、智能化、现代化、标准化新能源船舶制造基地。同年底,济宁新能船业首创京杭运河最大尺寸的新能源智能商品运输船“9001”顺利完成试航。该船可装载161只标准集装箱,载重近5000吨,这一重大突破推动了济宁内河船舶领域生产力的革新。

从“枢纽点”到“枢纽城”。济宁港航多式联运、航道改造、开通航线、船舶基地等的星罗棋布,构成了数十个“点”位的积累、叠加。量变引起质变,2025年2月,济宁成为新增的26个国家物流枢纽之一,被纳为港口型国家物流枢纽城市。

然而,让“运河之都”足够“亮”,就是要打造国家级内河航运。重要举措在于“四个聚焦”。

聚焦“枢纽城市”机遇,打造北方内河航运中心。全力强港航、畅物流、兴产业、提效能,持续擦亮港口型国家物流枢纽城市名片。

聚焦“黄金水道”优势,推进基础设施规划建设。积极推进内河新能源船舶制造和应用,建绿色智能化船厂,造绿色智能化船舶,推动船舶模块化、标准化和批量化制造。

聚焦“物流成本”核心,强化服务实体经济功能。深度拓展运河沿线、长江沿线、西部地区及山东本地上下游合作市场,发挥龙拱港、兖州国际陆港等海关监管场所作用,拓宽对外开放空间,实现高附加值产品升级。

聚焦“运河济宁”赋新,蝶变魅力特色生态港城。围绕“河、路、港、城”四大命题,传承历史文脉、推进港航事业,打造运河精神和运河文化集中承载地,让水运涵养水韵、水韵激扬水蕴,赋予古运河新的活力。

运河记忆“两创”能够让济宁“运河之都”亮起来

运河记忆是“运河之都”的灵魂所在。这次论坛不是坐而论道,而是配合体验丰富多彩的运河记忆活动,使与会者深化对论坛主题的认知。大家在河道总督署遗址向历代治河功臣们致敬,献上《运河之都赋》,体验遗址展馆;同时在“从我做起,擦亮‘运河之都’品牌”万人签名条幅上一一签名,在古城遗迹观摩中体验运河记忆及繁花似锦的河岸商贸运营。

人们深深感到,运河记忆通过唤醒历史身份、塑造独特意象、驱动文旅经济、凝聚市民认同、促进合作共赢等,全方位地让“运河之都”形象从历史深处走向当代舞台,真正“亮”起来,不仅是在文化意义上熠熠生辉,更是在经济活力、城市魅力和市民精神上光彩夺目。

许多来自外地的专家学者深有感触地说,将运河记忆转化为城市发展的核心资本,是济宁擦亮“运河之都”金名片,实现文旅“活”起来、“亮”起来、“火”起来的关键路径。

一些论文作者以《推动运河文化“两创”,打造济宁文旅名城》《让运河之都文化“活”起来“火”起来》《点燃新时代运河之都烟火》《谈古论今竹竿巷》等为题,对济宁运河记忆真正“活”“亮”“火”提出了自己的见解。

他们认为,运河记忆“两创”需要以文化为魂、体验为核、创新为翼、传播为媒,通过系统性活化利用,将静态的历史资源转化为动态的文化体验和可持续的经济社会价值。它不是简单的复古,而是一场贯通古今的创造性转化——让沉默的闸坝(石碑)开口说话,让古老的河道流淌新潮,让千年的智慧在烟火中生生不息。

要建立“济宁运河记忆基因库”,复活“运河生活场景”,设立“运河非遗工坊”等,系统整理河道变迁、漕运制度、商帮故事、非遗技艺、历史人物和老字号等等,让碎片化的景点记忆成为系列记忆,讲好每个“记忆点”独特的运河故事,让衙署记忆、名人记忆、河道记忆、漕运记忆、闸桥记忆、纤夫记忆、旅游记忆、商贸记忆、宗教记忆、非遗记忆、美食记忆、烟火记忆等,形成上下700年纵横交错的综合性运河记忆,给人们尤其是游客留下难忘的印象。

“运河之脊”遗产“活化”能够让济宁“运河之都”亮起来

汶上南旺分水枢纽工程,在整个京杭大运河中既是“水脊”又是“咽喉”还是“心脏”,占有重要而关键地位。明清两代之所以把河道总督署设在济宁,南旺枢纽是一个重要因素。

论坛上,来自聊城大学运河学研究院的韩鸿霞、胡梦飞引用《居济一得》所载:“南旺分水最宜斟酌。如春月重运盛行之时,南边浅阻,则多放水往南;北边浅阻,则多放水往北。若遇伏秋水长,运河水大,重运在北,则水往南放;重运在南,则水往北放。”而后分析到,南旺分水枢纽被誉为京杭大运河上最具科技含量的工程之一,其设计巧妙地解决了大运河在南旺镇这个最高点的水源问题,实现了“七分朝天子,三分下江南”的合理分流,保证了大运河连续500余年的畅通无阻。其科学性和技巧性可与灵渠、都江堰水利工程相媲美,其建坝设闸的原理与世界著名的巴拿马运河和我国的葛洲坝工程有相似之处,代表了17世纪工业革命前世界土木工程和水工技术的最高成就。南旺分水枢纽工程通过“引汶济运”,利用戴村坝截拦大汶河水,经过人工开挖的小汶河直达南旺镇,并在河底部建造鱼脊状的石拨“鱼嘴”分流南北,展现了古代治水的科学成就和精湛技艺。

2014年,南旺分水枢纽考古遗址公园正式建成。公园规划总面积达128公顷,以大运河南旺枢纽工程这一重要考古遗址及其背景环境为主体,涵盖了分水龙王庙遗址、运河砖砌河堤、邢通斗门等3处大运河遗产点,以及会通河(南旺枢纽段)、小汶河部分河道遗产,统筹遗址遗迹本体保护和周边历史风貌保护,最大程度确保了大运河历史文化遗产的真实性和完整性。

然而,十多年过去了,这里仍然是一个遗产博物馆式的“遗址公园”。有的当地居民长期守护运河对此却缺乏认同感,有的外地游客看不明白,对此认知度不高,甚至有的学者认为开挖会通河时河道选址错了,加上由于维护资金不足、地处偏僻等原因,难以形成文旅效益。

大家一致感到,南旺枢纽遗产“活化”,是让沉睡的“运河心脏”重新跳动起来的关键,是将古代巅峰科技智慧生动呈现给现代世界的窗口,是擦亮济宁“运河之都”乃至大运河世界文化遗产核心价值的名片,是点燃地方文化自信、驱动区域经济发展的引擎,是传承人水和谐智慧、启迪可持续性发展的重要课堂。

对此,专家学者对南旺枢纽遗产“活化”的必要性、可行性及举措提出建议。

比如,“活化”即保护,活化超越了简单的“博物馆式”保存,通过阐释、体验和再利用等方式,让遗产蕴含的历史、科技、文化价值“活”起来,融入现代生活,实现真正的代际传承。

“活化”即“再现”与“诠释”,通过遗址展示、模型复原、数字模拟、科普教育等活化手段,直观地展示“七分朝天子,三分下江南”的精妙分水原理,以及戴村坝引水、小汶河输水、南旺湖蓄水、闸坝调控等系统工程智慧,让公众深刻理解中国古代工程师的卓越创造力和解决复杂问题的能力。

“活化”即“再教育”,通过展示古代水利工程的可持续性设计,比如利用湖泊调蓄、多级船闸节水等,向当代社会传递尊重自然、科学用水、可持续发展的理念,为解决当代水资源问题提供历史借鉴和启示。

“活化”即发展,利用地形水势建造灌溉渠和旅游环形河道等工程,使人们既能够分享古代水利科技成果的辉煌,又能发挥工程为民服务的作用。

《大运河三部曲》等文学创作能够让济宁“运河之都”亮起来

著名作家冯德英创作了反映胶东抗战历史的“三花”即《苦菜花》《迎春花》《山菊花》,一下子“点亮”了胶东地区的风土人情和波澜壮阔、可歌可泣的胶东抗战画卷,加上后来拍了电影《苦菜花》,使得一些在渤海、泰莱、鲁西南等革命老区坚持抗战的同志羡慕不已,渴望也有类似的作品能够讴歌他们的事迹。

我们在上世纪七八十年代下部队到胶东,曾专门去昆嵛山区对号入座“三花”中的村庄、学校以及人和事等。大家明知道文学创作是不能对号入座的,实际上是“三花”的传播力使然。

著名作家刘知侠生动概括了抗战时期活跃在鲁苏边界和微山湖及运河流域的运河支队、微湖大队、鲁南铁道大队等抗战武装力量的事迹,创作了长篇小说《铁道游击队》,后被拍摄成影视作品,连同一曲《弹起我心爱的土琵琶》风靡全国。从某种意义上说,微山湖、枣庄等区域的知名度,也是通过小说和影视剧“点亮”的。

这次论坛上,在黄河岸、运河边成长起来的梁山籍作家杨义堂,讲述了近十年来创作长篇小说《大运河》《北游记:苏禄王传》和《河道总督》即《大运河三部曲》的体会。

《大运河三部曲》以京杭运河山东段尤其济宁段的前世今生为基调,关注“国之大者”,体现文化担当;彰显儒运融合,丰富文学表达;还原治河技术,再现水利奇迹;让文学细节说话,展现“运河之都”的民生百态等等,塑造了潘季驯、宋礼、白英等一大批鲜活的人物形象。

与会人员深受感动和启发,长篇历史文学作品是一个民族的秘史,它比历史书更好看,更有感染力。《大运河三部曲》再现了济宁古代治河圣贤的伟大以及“运河之都”人间烟火的温馨,在很大程度上已经成为“运河之都”历史文化的宣传者、解说者、代言者,成为点亮“运河之都”之火。

济宁人身在宝中要知宝、识宝、爱宝、用宝。用文学作品夯实“运河之都”核心文化价值,让更多更大范围的读者群了解“运河之都”的历史文化风采,是让“运河之都”“亮”起来的大手笔。

将运河文化融入尼山论坛能够让济宁“运河之都”亮起来

在这次“运河论坛”举办前夕,第十一届尼山世界文明论坛落幕不久。运河论坛期间,专家学者提出,尼山论坛是以儒家思想为核心的国际性人文论坛,具有学术高度和国际影响力;济宁运河文化则代表了大运河的历史脉络和商贸精神,如果能找到儒家思想与运河文明的内在联系点,把两者有机结合起来,是否可以起到相得益彰的作用?

通过深入讨论,一致认为,将运河文化融入尼山论坛,不仅可行,而且具有巨大的潜力成为擦亮济宁“运河之都”品牌的关键举措。这绝非简单的元素叠加,而是两种深厚地域文化底蕴的创造性融合,能产生“1+1>2”的协同效应。从尼山论坛角度讲,融入运河文化能够为其提供丰富的物质载体,弥补纯学术论坛的体验短板。

从擦亮“运河之都”品牌的角度讲,是难得的战略机遇和黄金平台。这等于将济宁“运河之都”名片,直接置于世界聚光灯下。不仅能借助尼山论坛的国际影响力提升品牌知名度,为“运河之都”品牌注入持续发展的经济活力,更能通过尼山论坛的哲学深度和人文关怀,为解读运河文化提供更为广阔的视角,还能够极大增强济宁市民对“运河之都”的自豪感和认同感,激发保护、传承、创新、转化运河文化的内生动力。若能成功实施,济宁“运河之都”的品牌价值将获得质的飞跃,在全球城市文化版图上占据更耀眼的位置。

专家学者联系扬州世界运河城市论坛的一些经验做法,谈了运河文化有效融入尼山论坛的一些建议与思考。

比如,可实施主体设置融合。即设立专门分论坛或平行会议,提出年度主题关联,尼山论坛每届主题可尝试与运河相关的关键词挂钩等。

可实施内容策划融合。即邀请国际运河研究专家、历史学家、水利专家、生态学家参与论坛,进行跨文明、跨学科的运河对话等。

可实施成果与传播融合。发布《尼山论坛·运河文化济宁倡议》,聚焦运河遗产保护、文化传承、生态治理、可持续发展国际合作等。

可实施产业与后续联动。将论坛形成的学术成果、政策建议,转化为推动济宁运河文化带建设、文旅融合发展的具体行动。

突出“孔孟运河”的文旅特色能够让济宁“运河之都”亮起来

这次论坛对济宁文化和旅游融合的关注点很高,大家不仅看到了许多亮点和兴奋点,也看到了以“三孔”“两孟”为代表的儒家文化旅游异常火爆,而作为运河文化方面的旅游平平淡淡,两者似乎没有什么联系。

专家学者在论文和面对面交流中都谈到,大运河沿线城市众多,像扬州、杭州、苏州、淮安、聊城、枣庄等城市,都在打“运河牌”,如果仅停留在单纯的运河记忆及古河道、码头、漕运、水工设施等物质遗存层面,容易陷入景观和叙事同质化。

如果能将“孔孟之乡”这个全国乃至全球独一无二、无可替代的文化资源,融入“运河之都”之中,将济宁的运河文化提升到哲学思想、伦理道德、治国理政、儒商文化的文明高度,形成“孔孟运河”的文旅资源,就能与其他运河城市形成鲜明区隔。

运河济宁段作为“孔孟运河”,无论是从《史记》记载中“孔子搬来一条运河”,康乾沿运河下江南到曲阜祭孔的故事来说,还是从元代开凿京杭大运河之后,儒家文化与运河文化在济宁碰撞、融合而言,都是顺理成章、实至名归的,而不存在丝毫的牵强附会。

运河是流动的文化,不仅是运输水道,更是文化交流、思想传播、社会变迁的通道。“孔孟运河”的概念,直接点明了这条水道在承载和传播儒家思想方面的特殊历史作用。“运河之都”也不再单纯是地理枢纽、管理中心或工程奇迹的代名词,更成为中华优秀传统文化核心思想的重要传播地与象征地。这极大提升了品牌的文化厚度和精神感召力,使济宁在全国乃至全球运河城市中脱颖而出,闪耀出独特而璀璨的文化光芒。

打造“孔孟运河”文旅资源,需要做的工作很多。

比如,提炼“孔孟之道与运河精神”的结合点,聚焦“和合、诚信、仁义、包容、开放、多元”的儒运文化,凝聚“诚信为本,礼仪为先”理念的儒商文化。

建立“一轴两翼”联动机制,以运河河道为轴线,串联曲阜(儒家文化)、任城(运河商贸)、微山湖(生态)三大板块,形成“文化+生态+经济”的联动模式。

广泛开展“读论语、游运河、悟千年中国”活动,突出市民、游客的文化体验与活态传承;推出“运河边的论语课”“运河漕运中的儒家商道”等特色课程,开办“‘孟母三迁’情景剧+家庭教育工作坊”等亲子研学课堂,吸引国内外研学团体;开发运河漕船模型、论语竹简书签,“我家就在岸上住”等系列文创产品。

有朋自远方来的“回故乡、建家乡”活动能够让“运河之都”亮起来

“有朋自远方来,不亦乐乎”,孔子这句话几乎成为济宁家喻户晓的“乡音”。这次论坛,建立了“运河会客厅”,吸引天南地北的山东人来“运河之都”做客。

专题设置了“情系桑梓·共谋发展”——2025年济宁籍企业家返乡考察暨资源对接活动。邀请上海、北京、大连、成都、苏州、济南、青岛、临沂等8城市济宁商会的48位会长和优秀企业家代表,以参与“双招双引”“引老乡、回故乡、建家乡”的家国情怀,来济宁出席返乡考察和资源对接活动。

除参与运河论坛活动外,分别到泗水、鱼台两县8家企业实地考察,与县委、县政府及有关单位座谈,8城市济宁商会分别与泗水县、鱼台县人民政府签订战略合作框架协议,有效增进了异地企业家对家乡发展的全面了解,促进了项目合作与资源整合,为新时代的强市建设注入新动能。

大家认为,建立“运河会客厅”,是儒家文化与运河文化交融、“好客山东”和“我家住岸边欢迎‘有朋’做客”的生动体现。全国有影响的直辖市、省会、副省级城市,以及绝大多数地级市都设有济宁商会,邀请异地济宁商会企业家开展“回故乡、建家乡”活动,实施“乡情召唤”,实现家乡“招商引资”;借助当地知名人士力量,实现运河文化“两创”,是擦亮“运河之都”品牌的重要契机和有力抓手。

天南地北山东人和成功企业家本身拥有广泛的人脉和影响力,他们的回归与投资行为本身就是新闻热点。通过他们的口口相传、社交媒体分享和项目推介等,能极大地提升“运河之都”在全国的知名度和美誉度。

许多与会者谈到,这样的活动关键是要有规划和准备,可根据济宁运河资源禀赋和城市发展规划,明确重点吸引投资的领域,并准备一些高质量、有吸引力的“运河主题”项目供企业家选择;可以举办“运河会客厅”沙龙、乡情恳谈会、家乡发展论坛,让“有朋”和企业家为家乡发展建言献策,增强归属感和主人翁意识。还有很重要的一点,就是优化营商环境,简化审批流程,落实优惠政策,提供“一站式”服务,让投资者安心、顺心、放心。

打通“运河穿黄、全线复航”的关节点能够让济宁“运河之都”亮起来

自从1855年黄河决口在山东冲断了运河河道,就使得运河济宁段航运“通南不通北”。论坛中,专家认为济宁作为黄河与运河交汇的关节点,在“运河穿黄、全程通航”战略中具有独特的地理意义和功能价值。

济宁位于“两河十字路口”,历史上就是南北漕运与东西黄河水运的转换点,现在仍是“运河穿黄”技术攻关的核心区域,如能研究攻克这一难题,济宁将成为连接运河、黄河南北航段的“开关”。

济宁位于“黄运文化”交汇点,黄河代表农耕文明的根源性,运河象征商贸文明的流动性。历史上韩庄新河与微山湖运河体现了古人协调两河矛盾的智慧,为当代“生态优先、协同治理”提供了文化支撑。

济宁在“黄河流域生态保护和高质量发展”与“大运河文化带”建设两大“国家战略”中处于交叉位置,如成为“运河穿黄”新工程技术的先行应用区,其实践可为其他区域提供协同发展模板。

运河穿越黄河,实现全程通航,将显著提升济宁“运河之都”港航经济的战略价值,使济宁成为连接华北与华东、中原地区的关键枢纽,将显著提升济宁港的吞吐量,促进发展航运旅游、文化体验等新业态和促进经济多元化。

可以说,“运河穿黄、全线通航”是济宁“运河之都”复兴的历史性机遇和最强引擎。运河穿黄复航之时,将是“运河之都”重新焕发光彩之日,其“亮度”有望达到前所未有。

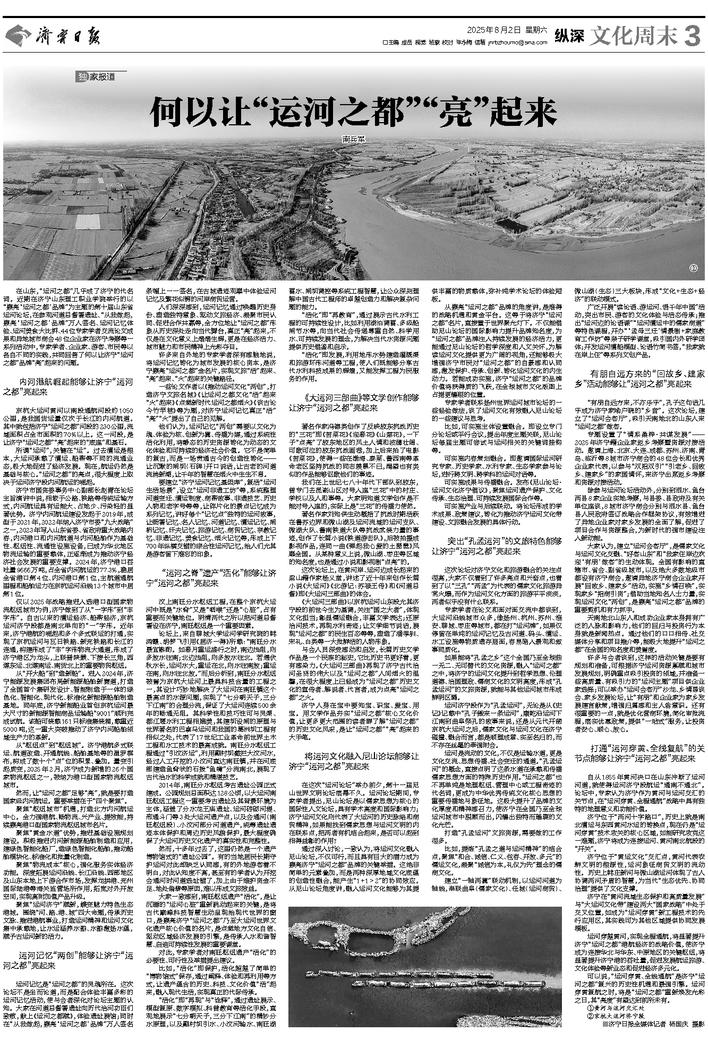

①黄河与运河交汇处

②京杭大运河济宁段

■济宁日报全媒体记者 杨国庆 摄影