■济宁日报全媒体记者 胡碧源 王歆智

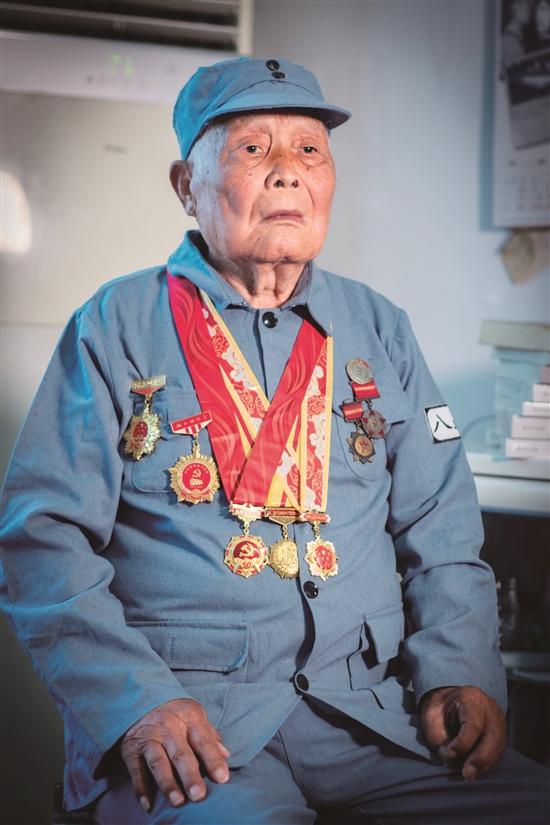

“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追——这十六字诀,就是咱们的制胜法宝!”98岁的抗战老兵高福俭谈及当时的抗战岁月,依然字字铿锵。这短短十六个字,不仅是他与战友们在烽火中御敌的利器,更成了刻进生命的精神印记。

1945年,抗日战争进入战略反攻阶段,年仅17岁的高福俭怀揣着“打跑鬼子”的坚定信念,加入了济宁县大队。当时,日军为巩固占领区频繁在济宁“扫荡”,装备精良的敌人与大批伪军像乌云般压向根据地,“硬拼肯定不行,得靠巧劲。”

在党的领导下,高福俭所在的县大队将游击战术的十六字诀运用到极致。高福俭记得,日军大股兵力进攻时,他们便借着芦苇荡主动转移,避开锋芒;敌人驻扎下来想喘息,战士们就不分昼夜袭扰,让敌人日日不得安宁;等敌人被拖得疲惫松懈,部队便抓住时机果断出击;若敌人狼狈撤退,则衔尾追击,绝不给其重整的机会。

“一夜跑四五十里、五六十里路是常事,最紧张的时候一夜跑过七十里。”高福俭老人的手指不自觉地摩挲着掌心的老茧,那是岁月留下的“勋章”,“困了就在田埂上眯一会儿,饿了就啃口硬窝头,可没人喊累。因为我们知道,脚下是家乡的土地,身后是要保护的百姓。”白天休整蓄力,夜晚出击作战,这种机动灵活的打法,让装备简陋的队伍在劣势中屡屡找到胜算。

1945年5月18日晚,冀鲁豫十一军分区决定拔掉喻屯伪据点这个毒瘤。高福俭与30余名战友接到命令:在济宁与喻屯之间的刘屯村设伏,阻击西线增援的日军。“我们趴在田垄里,泥土把脸都埋了半截,大气都不敢出。”老人的声音微微颤抖,仿佛又回到了那个紧张的夜晚。

当晚9点,总攻的枪声划破夜空。外围设伏的高福俭和战友们立刻行动,他们利用熟悉的地形游击牵制,时而集中火力袭扰,时而分散兵力迷惑敌人,打得增援日军晕头转向,“他们搞不懂我们到底有多少人,只能被动挨打。”此战大获全胜,共歼敌500余人,活捉日伪自卫团副团长赵文超,缴获大批武器弹药,成了高福俭记忆中最深刻的战斗。

十六字诀里的“勇”与“智”,也成了高福俭此后的人生信念。从懵懂参军时的只为“有口饭吃”,到在血火洗礼中明白“当兵是为把日军赶出中国”,1946 年,他在麦田里坚定地加入中国共产党。

抗日战争胜利后,高福俭所在的县大队被编入华东野战军,陆续参加了淮海战役、孟良崮战役等重大战役。后来奔赴抗美援朝战场,右手负伤,两次荣立三等功。“打仗就得有股不服输的劲,绝不放过任何胜利的机会。”

1951年转业地方后,从枣庄薛城到微山民政系统,高福俭把战场上的“干就要拔尖”的劲头,全部投入到为民服务中。

如今硝烟散尽,高福俭的生活早已回归平静,每天雷打不动地读书看报,准时收看《新闻联播》。“离休不离党,不能掉队!”是他常挂在嘴边的话。

从抗日战争的战士到地方民政干部,十六字诀早已超越战术层面,化作高福俭老人生命中最珍贵的精神财富,也成为留给后辈的深刻启示:无论时代如何变迁,要“勇”于担当、“智”于作为、“韧”于坚守,让战地信念在和平年代依然炽热。

记者手记

走进高福俭老人的家中,最引人注目的就是码放在沙发上、电视柜上的书和期刊。沙发上的书有全套《国殇》《历史转折中的邓小平》《十九届四中全会学习百问》,还有一本敞开的《影响中国历史进程的100篇文章〈共和国档案〉》就在老人手边,显然是在我们到来之际,老人刚刚放下,翻开的那页还停留在《为一个伟大的社会主义国家而奋斗》。

高福俭老人的儿子说,老人早已耳背,听不到别人讲话,但依然每天读书看杂志。我们对老人的采访,也是通过用文字提问实现的。文字,成为了我们连接历史的桥梁。若不是高福俭老人日复一日的学习,我们又如何能拨开历史的迷雾,挖掘他的战斗经历呢?

采访抗战老兵,不仅仅是从他们口中得知我们来时的路,还应该从他们身上挖掘出一些特质,这些特质能够引领我们走好未来的路。

老兵寄语

不管在哪儿,都不能忘了我们走过的路。希望现在的年轻同志们,紧紧跟随党的脚步,继续努力建设我们的国家。