早在春秋时期,今天的济宁市嘉祥县满硐镇韩沟村,发生了秋胡戏妻的故事。

从那以后,这一带的劳动人民一直歌颂、赞扬秋胡之妻的贞洁精神,将这个传说广为传诵,并流传至今已达两千七百多年,可见故事之深入人心。

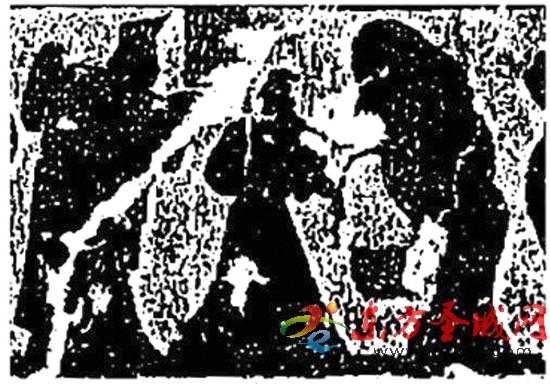

这一传说现存的最早书面记载,是西汉刘向的《列女传·鲁秋洁妇》。嘉祥县境内东汉时期的武氏祠中,就有秋胡及其妻的画像石。在第七石第二层,画有一女,站立于桑荫之下,旁边有一筐篮;左边一男,冠服荷囊而向,与女作相语状。榜题曰:秋胡妻,鲁秋胡。这说明,秋胡戏妻的传说,在西汉时期已具有较大的影响。

秋胡戏妻的传说,在汉魏之时流传更广。汉代有乐府诗《秋胡行》,以后形成一种歌诗体的名称。咏其本来故事的有西晋傅玄的《秋胡行》二首、宋颜延的《秋胡行》一首(九章)。齐代有王融《咏秋胡妻》七首,梁代有邵陵王萧纶《代秋胡妇闺怨诗》一首。以《秋胡行》命名的歌行体诗作,至唐代尚有流风余韵,高适就有一首咏其本事。

到了唐代,秋胡戏妻的传说进一步发展。雅文学中,李白的诗《湖边采莲妇》《陌上桑》都用到这一典故;俗文学中,有《秋胡变文》。

元代和明代,除有秋胡戏妻的剧目外,还出现了几篇以秋胡戏妻为题材的小说:冯梦龙《情史》中的《秋胡》及《古今列女传演义》中的《鲁秋胡洁妇》,吴敬所《国色天香》中的《采桑赋》等,此三篇小说情节与刘向《古列女传》基本相同。

清代以后的地方戏中,敷演这一故事的还很多。京剧中有《秋胡戏妻》,也叫《桑园会》。

故事发生在嘉祥,两千多年以来,嘉祥人民代代相承,口口相传,广为传诵,内容越来越丰富。这一传说,见于书面记载的,还有明万历二十四年刻本于慎行《兖州府志》、清乾隆《济宁直隶州志》、明万历二十三年《嘉祥县志》、清光绪《嘉祥县志》、1997年新修《嘉祥县志》等等。

嘉祥民间传说中的秋胡,名韩建,秋胡是其字,韩沟村韩姓奉其为祖。秋胡妻名邵秋姑,娘家在柳园村,位于今金乡县羊山镇东4公里处。柳园与韩沟相距约5公里,韩沟村韩姓称邵秋姑为老奶奶,至今仍每年到柳园村秋姑庙拜祭。

秋胡戏妻的传说,塑造了秋胡妻的典范艺术形象,并形成多个版本。

据其中一个比较详细的版本叙述,秋胡是春秋时期鲁国南武城人,就是现在的嘉祥城南人,娶妻邵氏,一位美貌出众、婀娜多姿、百里挑一的大美女。

结婚五天,秋胡便和家人商量外出游学,求个一官半职,光宗耀祖。妻子邵氏虽出身贫寒,但通情达理,很是贤慧,认为丈夫能丢下儿女私情,志在四方,有雄才大略,是干大事的人,毅然支持丈夫的选择,甘愿挑起家中的生活重担。

秋胡走后,邵氏在家种桑养蚕,纺纱织布,日夜操劳,勤俭持家。婆婆厚道,媳妇贤慧,婆媳之间和睦相处,虽然日子过得紧紧巴巴、又苦又累,但也比较安静。邵氏外秀内刚,嘴上不说,但心里却每时每刻盼丈夫早日归来。

五年后,秋胡在陈国做了大官,当上了上卿。他衣锦还乡,荣归故里,走到离家不远的一片桑树林时,猛然间看到一位非常漂亮的女子在采桑。这女子长得俊俏无比,楚楚动人。秋胡被采桑女的美貌看傻了眼,停下车直盯盯地看着她,也有了想同她搭讪的念头。

但秋胡不知,这采桑女正是他多年不见的妻子。因夫妻二人只共同生活了五天,而离别长达五年,相貌已经模糊不清了。此时的两人,已和陌生人相见一样,互不认识。

秋胡色迷迷地来到采桑女跟前,调情搭讪地说:“我走路走得太远太累了,想在你桑树下歇一会儿,吃点东西。你采桑也累了吧,快过来也歇一歇,一块吃点吧?”采桑女假装没听见,理也不理,仍旧不停地采桑。

这时的秋胡,被采桑女的美貌与劳作的敏捷所倾倒,又向前走了两步,靠近她身边,嘻皮笑脸地撩拨道:“尽力耕田不如赶上丰年,竭力采桑不如遇上达官贵人,咱俩今日相见也算有缘。我这里有些金子送给你,作为定情之物,你跟着我有享不尽的荣华富贵,吃不完的山珍海味,穿不尽的绫罗缎匹,何不比你采桑好呢?你收下金子跟我走吧?”

邵氏见此人心怀不轨,决不是什么正人君子,便怒不可遏地拒绝道:“俺采桑出力,是为了养家糊口,侍奉老人,决不要你这不干不净的金子!俺看你是个大官,劝你不要再胡思乱想,别再胡搅蛮缠,赶快收起你的金子走吧!”采桑女说完,仍旧采桑。秋胡讨了个没趣,灰溜溜地走了。

秋胡回到家里,拜见了离别五年的老母,奉上了金子,就问母亲:“秋姑怎么没在家?”母亲说:“她到地里干活去了。”秋胡马上差人去把妻子唤来。邵氏刚进门,二人都惊呆了。秋胡又惊喜又惭愧,深感无地自容,无话可说。

邵氏见到在桑园调戏自己的人,正是离别五年日夜思念的丈夫,顿觉心灰意冷,立马转喜为怒,怒火冲天、义正词严地指着丈夫说:“五年前,咱俩刚成亲五天,你就撇下咱娘和俺出外求官。如今这么些年了,你才回家一趟,你本该归心似箭,一步进家拜见母亲。可你倒好,却在外边寻花问柳,见了女人拉不动腿,在桑园调戏民女!更可气的是,你竟敢用侍奉母亲的金子,当定情物收买人家。你忘记老母亲就是忘恩,不孝,大逆不道,调戏民女就是贪色,心术不正!像你这种大逆不道、心术不正的人,俺寻思,你对君主也不会多忠诚,在外也做不得什么好官,更不用说治家立业了。俺跟你这种人过日子还有啥意思,俺也不愿看到你再娶别的女人,坑害人家。俺好马不配双鞍,贞节女不嫁二夫……”邵氏说罢,没等秋胡搭话,一转身怒气冲冲地跑出家门,投河自尽而死。

邵氏投河死后,婆母与秋胡都非常悲痛。母亲是又想念孝顺的儿媳,又憎恨儿子无情无义,大骂儿子。秋胡已悲悔交加,脱光上衣,双手抚着荆棘,跪在母亲面前,痛苦流涕,叫母亲用荆棘抽打自己。母亲接过荆棘,狠狠地抽了几下,立时秋胡脊背上鲜血直流,母亲心疼儿子才住了颤抖的手……

为了弥补对妻子的愧疚,秋胡将邵氏安葬在桑林,并在与她相会的桑树前建了一座庙,刻上她的石像,每日焚香祈拜。他即使这样做还不足以弥补自己的过错,决定弃官不做,在家奉养老母,一来完成邵氏的心愿,二来弥补五年来未对母亲的孝心。

为了痛改前非,重新做人,秋胡将自己的名字颠倒过来,改为“胡秋”,意为秋胡这个名字已不存在了。从此之后,胡秋这个新人就生在人世间。为了表示对妻子的怀念,他发誓永不再娶。

打那以后,“胡秋”和母亲相依为命。他每天除精心侍奉老母外,还接过妻子的事业,种桑养蚕,纺纱织布,成为村里第一个会纺纱织布的男子。

在当时,纺纱织布是女子干的活儿,秋胡纺纱织布成了惊骇众人的事,传出后轰动了整个南武城,不少男子也跟着秋胡学纺纱织布。而男人纺织的布,比女人做的还好。因为男人手臂长,拉的丝就细长;男人力气大,织的布又密又光滑。从那以后,整个南武城男女都会纺纱织布了。

每一次新的蚕茧收获之后,秋胡就拣几个上好的蚕茧,用丝线串起来,挂在邵氏庙里,以表对妻子的思念。久而久之,邵氏庙里挂满了蚕茧。周围的乡邻不知道底细,见秋胡常往邵氏庙里挂蚕茧,以为是邵氏“显灵”了,也学着往邵氏庙里挂蚕茧。

说来也怪,凡是往邵氏庙里挂蚕茧的人家,下一次他家的春蚕划准能收的又多又好。这样时间一长,人们都把邵氏尊为神灵,称她为蚕娘娘了,每天请愿还愿的络绎不绝,香火不断。

十二年后,母亲去世。秋胡把母亲也葬在桑林,离邵氏墓相距不远。为了尽心,秋胡决定守坟三年,在母亲坟前搭了一个草庵,吃住在里面。每天还用大衣裳襟,兜三包土为母亲添坟,也兜三包土为邵氏添坟,无论阴天晴天,刮风下雨,冰雪寒霜,从不间断。

守坟三年期满,母亲和邵氏的坟墓筑得又高又大,像小山似的,成为远近闻名的大坟,引得不少人观看。

“胡秋”兜土筑坟的消息一传十,十传百,很快传到鲁哀公那里,鲁哀公听闻秋胡知错能改,又是个大孝子,肯定是个大才。一次到武城打猎,专程见了秋胡,并授他为上大夫,管理周邑,也就是今天的曲阜。

“胡秋”任上尽职尽责,兢兢业业,深得国君的信任与百姓的爱戴。任周邑宰期间,他收养了两孤儿,一个取名叫“秋仁”,一个取名叫“胡义”。他既当爹又当娘,将两个孩子抚养成人。

“胡秋”在鲁国做官二十载,七十岁那年告老还乡,次年离世。临终前,他告诫两个儿子,他死后将他葬在母亲和邵氏两坟的中间,他生前曾为她们守坟添土,死后也要陪伴她们。

“胡秋”叮咛秋仁胡义说:“我是个曾经有罪错的人,死后也不要发大丧,要草草埋葬,不要筑大坟头。我的坟墓夹在母亲和邵氏两大坟墓中间,更显得渺小。要叫后人知道,有罪过的人,他生前被人唾骂,死后也应叫人瞧不起……”

“胡秋”死后,秋仁胡义兄弟二人,见义父虽然曾有过错,但早已知错改过,况且后半生成绩卓著,仍是受人敬仰的正人君子,加上对他俩的救命养育之恩,应知恩善报。二人将义父他葬在祖母、义母的坟中间,仍筑了一个大坟,与祖母、邵氏的坟一样大,成为当时南武城有名的三大坟。

为了弘扬义父义母的功德,秋仁、胡义又改回义父的名字,把“胡秋”重又更为“秋胡”,并在平山为义父义母修庙树碑,为世人瞻仰,这就是南武城有名的平山蚕娘娘庙。从那时起,历代不断修缮,一直留至上世纪中期。后因开山打石,此庙被毁。

今天的韩沟村,原名韩建古路沟。村民传说邵秋姑投河自尽以后,韩建悲痛万分,嚎啕大哭,又恰逢大雨,眼泪和雨水冲出了一条大沟。后来,这条沟所连接的道路,成为周围几县的交通要道,因此名为韩建古路沟。1958年,韩建古路沟改为韩沟村。

①济宁市嘉祥县武氏祠秋胡及其妻画像石拓片

②③④⑤⑥千百年来《秋胡戏妻》在书籍、戏剧、影视中广为流传

■资料图片