说到骨牌灯,那一定是微山人过年最有味的“一道硬菜”。这一古老的风俗,作为一种民间传统的表演形式,在微山湖畔延续了几百年。每到腊月的小年,微山部城骨牌灯就舞起来了。

骨牌灯是一项集体表演,演员、后勤、化妆,算上敲锣打鼓和其他人员,要三十多号人。骨牌灯的阵容,根据骨牌的张数,按生、旦、净、末、丑等戏曲角色化妆,配穿戏服。

每人手拿一张牌,按照推牌九的形式,交替变换队形,拼成天牌、地牌、人牌等。因而,阵势庞大、变化多端、气势恢宏、热闹非凡,成就了骨牌灯表演的特色。

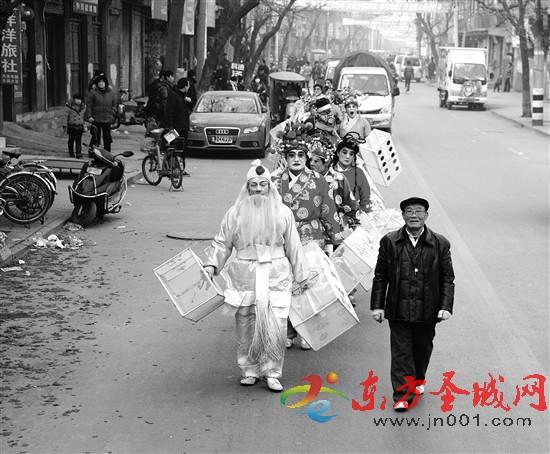

春节、元宵节期间,骨牌灯与踩高跷、舞狮子、跑旱船等表演一起赶会场,走街串巷。这五彩斑斓的阵容,是独属微山的狂欢节。

顾名思义,骨牌灯扎制成骨牌形状,是以骨牌为原型,32张一套,两张为同一张符号,共刻16种符号,分别代表天牌九点,地牌八点,人牌七点……

演出时,骨牌灯手穿戴各自的英雄好汉服饰和道具,在令旗指挥下,锣鼓齐鸣,时而“一字长蛇”“二龙出水”,时而“五子五顺”“满堂八点”,时而“地地丁”“人人红”,数十种规范套路变换队形,形成变化多端的图案组合和字牌内容,队列壮观,场面气派。

扮作反派人物戴宗和时迁的,是两只板凳牌,专演小丑角色,穿插在各种套路组合里戏闹逗趣,更增许多诙谐和热闹。骨牌灯的表演,装点了一份正月里的红红火火,把世相百态融入一个热热闹闹的仪式。

据考证,骨牌灯起源于宋末元初,兴盛于明清,来源于传统博戏的一种游艺性灯戏,在明清宫廷上元节常演不衰。

最初的骨牌为象牙所制,亦名牙牌,北宋用于记事或作腰牌,南宋开始作戏具。骨牌共32张,长方形,每张有不同的牌面,后用来赌博或占卜。

清梁章巨《浪迹续谈》记载:“骨牌之戏,自宋有之,《宣和牌谱》以三排为率,三排凡六面,即骰子之变也。”骨牌灯戏,即将32张牌面化为戏具,人手一牌或两牌,形成32人或16人的舞蹈。

乾隆五十六年(1791),韩使金士龙在宫中观赏各种戏曲、歌舞、杂耍演出并在日记中记道:“初头五六十人,衣青黄者持骨牌灯,进退升降,自然成格。人皆谓奇观,而于未解骨牌法,还如无味。”这是清宫演出骨牌灯最早的记录。

韩使不解骨牌游戏之妙,说明骨牌灯的表演语汇非常独特,自成一体。观众要对游戏规则、牌谱、玩法等非常熟悉,才能领略其中队列演变、排列组合旨趣。由此亦可知,乾隆年间,无论民间宫廷,骨牌灯已然非常流行了。

后来宫廷又将民间的花灯元素融入骨牌灯里,进入宫廷,把民间花灯和宫廷骨牌灯优化组合,形成了一套集思想性、艺术性和观赏性于一体的表演精品——骨牌灯。

清道光七年(1827)外学民籍艺人裁退事件后,宫中灯彩戏彻底流入民间。灯彩戏的发展包括骨牌灯,更是影响了京师及周边地区,促进了全国各地骨牌灯的传播与盛行。

清中晚期至民国,是骨牌灯戏的全盛时期。一方面民间社火中骨牌灯在多地兴起,主要分布河网密集、经济发达地区,尤以长江中下游为最,广西、湖南、湖北、江苏、安徽、山东、天津等地甚为风行。这都归功于骨牌灯脱胎博戏,并需有一定经济实力,加上发达河道交通形成了传播网络。

明嘉靖末新开夏镇至南阳的运道,夏镇即成沿运码头,工商业日趋繁荣。同治年间,运河码头搬运工王玉璞把骨牌灯舞传入运河四大名镇之一的夏镇,传统骨牌灯在微山湖畔生根发芽。

每逢春节或庙会,人们组织人马表演骨牌灯,为生活增添了无限的欢乐。部城的骨牌灯气势恢宏,刚劲有力,丝毫不逊于安塞腰鼓,展演所到之处,爆竹声声,锣鼓喧天。

春节民俗表演中,骨牌灯是最能吸引人的一种民间艺术,堪称别具特色,是欢度春节的压轴大戏。然而,随着当地舞灯老人的相继去世,骨牌灯一度濒临危机。

改革开放后,在部城热心老艺人的努力下,对骨牌灯进行了抢救性发掘整理。深度探讨骨牌灯的队形套路,从人物造型、服装道具,到步伐动作,每个环节都丝毫没有懈怠。

在原有的《回娘家》《抬花轿》等曲目的基础上,充实完善了与时俱进和积极向上的内容,如《妇女逛新城》《骑驴回娘家》等一些现代新编故事,使濒临失传的这一古老传统文化项目,融入了新时代的内容和湖区特色,具有较强的技巧性、艺术性、观赏性,主题鲜明,乐趣横生,为人喜闻乐见。

悠久的历史,深厚的底蕴,让部城显得更加厚重又独具魅力。这里拥有的众多非物质文化遗产品牌,承载着文化传统,积淀着历史记忆,蕴含着民族精神,是微山历史文化的缩影,也是微山人民的丰厚财富。■种晓靖 摄影