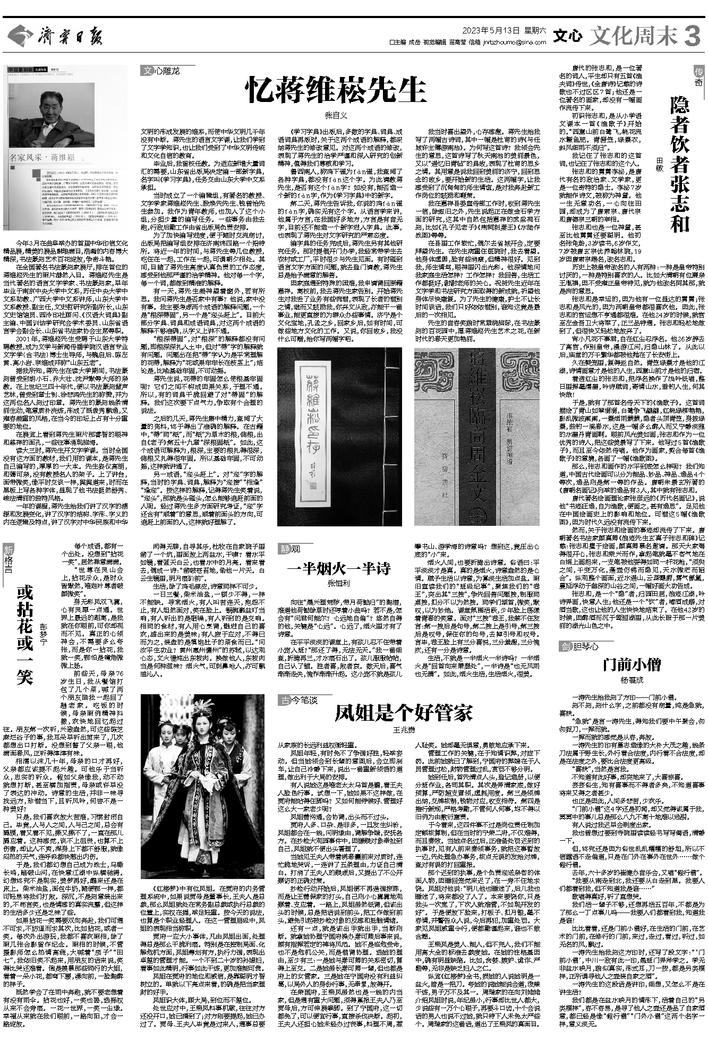

今年3月在曲阜举办的首届中华印信文化精品展,精美的展品琳琅满目,浩瀚的内容博大精深,书法篆刻艺术百花绽放,争奇斗艳。

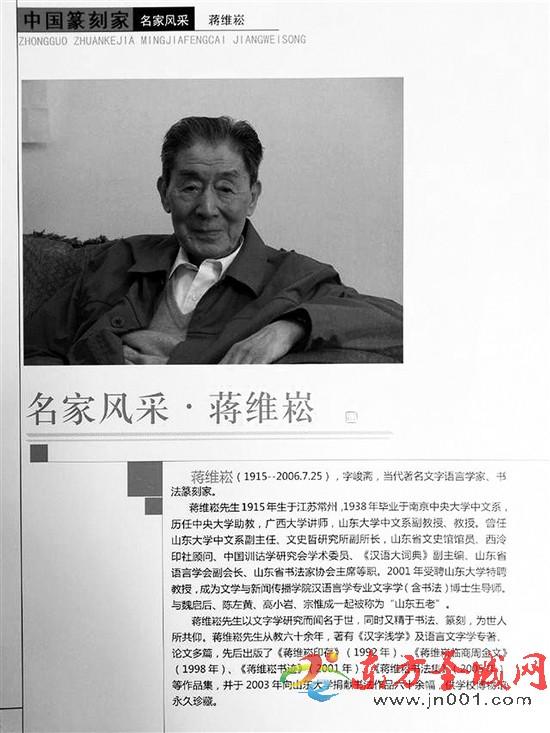

在全国著名书法篆刻家展厅,排在首位的蒋维崧先生的照片赫然入目。蒋维崧先生是当代著名的语言文字学家、书法篆刻家,早年毕业于南京中央大学中文系,历任中央大学中文系助教、广西大学中文系讲师,山东大学中文系教授、副主任,文史哲研究所副所长,山东文史馆馆员、西泠印社顾问、《汉语大词典》副主编、中国训诂学研究会学术委员、山东省语言学会副会长、山东省书法家协会主席等职。

2001年,蒋维崧先生受聘于山东大学特聘教授,成为文学与新闻传播学院汉语言专业文字学(含书法)博士生导师,与魏启后、陈左黄、高小岩、宗维成并称“山东五老”。

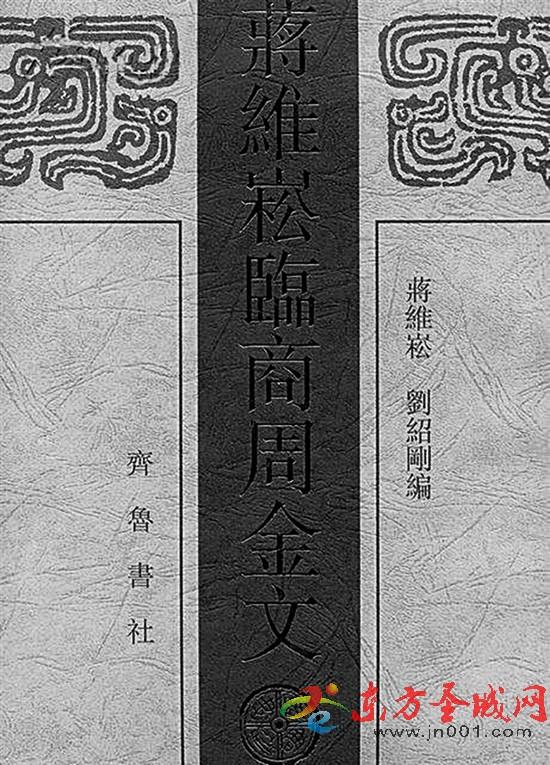

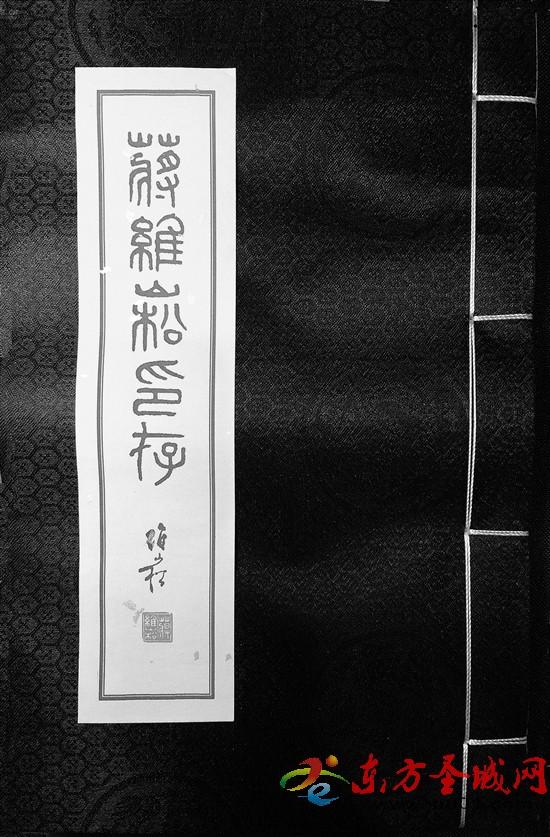

据我所知,蒋先生在读大学期间,书法篆刻曾受到胡小石、乔大壮、沈尹默等大师的亲教。在上世纪三四十年代,便以书法篆刻蜚声艺林,曾受到章士钊、徐悲鸿先生的称赞,并为这两位名人刻过印章。蒋先生的篆刻线条清丽生动,笔意质朴洗练,形成了既俊秀飘逸,又雍容凝重的风格,在当今的印坛上占有十分重要的地位。

在展览上看到蒋先生照片那睿智的眼神和慈祥的面孔,一些往事涌现脑海。

读大三时,蒋先生开文字学课。当时全国没有这方面的教材,我们用的课本,是蒋先生自己编写的,厚厚的一大本。先生姿仪高朗,和蔼可亲,没有教授名人的架子。上了讲台,面带微笑,像平时交谈一样,娓娓道来,时而在黑板上写各种字体,显现了他书法挺然舒秀、峻法清丽的独特风格。

一年的课程,蒋先生给我们讲了汉字的溯源和发展变化,讲了汉字的结构、字形、字义的内在逻辑及特点,讲了汉字对中华民族和中华文明的形成发展的维系,而使中华文明几千年没有中断。蒋先生的语言文字课,让我们学到了文字学知识,也让我们受到了中华文明传统和文化自信的教育。

毕业后,我留校任教。为适应新增大量词汇的需要,山东省出版局决定编一部新字典,名字叫《学习字典》,任务交由山东大学中文系承担。

当时成立了一个编辑组,有著名的教授、文字学家蒋维崧先生、殷焕先先生、钱曾怡先生参加。我作为青年教师,也加入了这个小组,分担少量的编写任务。一些事务由我去跑,行政后勤工作由省出版局负责安排。

为了加快编写进度,便于随时交流商讨,出版局把编写组安排在济南纬四路一个招待所。将近一年的时间,与蒋先生等几位教授,吃住在一起,工作在一起,可谓朝夕相处。其间,目睹了蒋先生高度认真负责的工作态度,感受到他那严谨的治学精神。他对每一个字,每一个词,都做到精准的解释。

有一天,蒋先生凝神望着窗外,若有所思。我问蒋先生是否家中有事?他说,家中没有事。我主要考虑两个成语的解释问题,一个是“根深蒂固”,另一个是“迎头赶上”。目前大部分字典、词典和成语词典,对这两个成语的解释不够准确,从字义上讲不通。

“根深蒂固”,对“根深”的解释都没有问题,即根深深扎入土中,但对“蒂”字的解释就有问题。问题出在把“蒂”字认为是平常理解的花蒂,解释为“花或果牢牢长在枝茎上”;结论是,比喻基础牢固,不可动摇。

蒋先生说,花蒂的牢固怎么使根基牢固呢?它们之间不构成因果关系,于理不通。所以,有的词典干脆回避了对“蒂固”的解释。我们这次要下点气力,争取有个合理的说法。

之后的几天,蒋先生集中精力,查阅了大量的资料,终于得出了准确的解释。在古籍中,“蒂”同“柢”,而“柢”为草木的根,侧根,出自《老子》第五十九章“深根固柢”。如此,这个成语可解释为,根深,主要的根扎得很深,侧根又扎得很牢固。所以基础牢固,不可动摇,这样就讲通了。

另一成语,“迎头赶上”。对“迎”字的解释,当时的字典、词典,解释为“迎接”“相逢”“逢迎”。按这样的解释,记得蒋先生笑着说,“迎头”,那就是头碰头,怎么能够追赶前面的人呢。经过蒋先生多方面研究考证,“迎”字还含有“顺着”的意思,顺着前面头的方向,可追赶上前面的人,这样就好理解了。

《学习字典》出版后,多数的字典、词典、成语词典再版时,关于这两个成语的解释,都采纳蒋先生的修改意见。对这两个成语的修改,表现了蒋先生的治学严谨和深入研究的创新精神,值得我们尊敬和学习。

鲁西南人,称鸡下蛋为fàn蛋,我查阅了各种字典,都没有fàn这个字。为此请教蒋先生,是否有这个fàn字?如没有,能否造一个新的fàn字,作为《学习字典》中的新字。

第二天,蒋先生告诉我,你说的鸡fàn蛋的fàn字,确实无有这个字。从语言学来讲,他属于方言,在我国好多地方,方言是有音无字,目前还不能造一个新字进入字典。此事,也表现了蒋先生对文字研究的严肃态度。

编字典的任务完成后,蒋先生另有其他研究任务。那时提倡开门办学,我经常带学生去农村或工厂,平时很少与先生见面。有时碰到语言文字方面的问题,就去登门请教,蒋先生总是给予满意的解答。

因家庭遇到特殊的困难,我申请调回原籍嘉祥。离校前,我去蒋先生家告别。开始蒋先生对我丢了业务有些惋惜,表现了长者的惜别之情,继而又鼓励我,你弃文从政,亦能干一番事业,能更直接的为群众办些事情。济宁是个文化宝地,孔孟之乡,回家乡后,如有时间,可做些地方文化的工作。又说,你回故乡,我没什么可赠,给你写两幅字吧。

我当时喜出望外,心存感激。蒋先生给我写了两幅古诗词,其中一幅是杜甫的诗《与任城许主簿游南池》。为何写这首诗?我领会先生的意思,这首诗写了秋天南池的美丽景色,又以“遥忆旧青毡”的典故,表现了杜甫的思乡之情。其用意是说我回到美丽的济宁,回到思念的故乡,要开始新的生活。这两幅字,让我感受到了沉甸甸的师生情谊,是对我奔赴新工作岗位的鼓励和鞭策。

我在嘉祥县委宣传部工作时,收到蒋先生一信,除叙旧之外,先生说起正在做金石学方面的研究,这其中自然包括嘉祥的武梁祠石刻,比如《孔子见老子》《荆轲刺秦王》《水陆作战图》等等。

在县里工作较忙,偶尔去省城开会,定要拜望先生。在先生病重住医院时,我去看望。他身体虚弱,脸有些消瘦,但精神很好。见到我,师生情笃,眼神里闪出光彩。他深情地问我家庭生活怎样?工作怎样?我回答,生活工作都挺好,谢谢老师的关心。祝贺先生近年在文字学和书法研究方面取得的新成就,祈望他身体尽快康复。为了先生的健康,护士不让长时间谈话,我们只好依依惜别,谁知这竟是最后的一次相见。

先生的音容笑貌时常萦绕脑际,在书法篆刻的百花园中,愿蒋维崧先生艺术之花,在新时代的春天更加艳丽。