①

民国时期的读书类杂志,是随着中国近代新式出版业和报刊业的发展而产生发展起来的。据不完全统计,这些杂志大约有三十多种。由于它们广泛的影响力,为我国的书评、出版事业,以及指导大众读书等方面做出了不小的贡献。但目前对于这类期刊的研究总结尚不多见,管窥红色报刊史料研学中心馆藏的读书类期刊,并以此为研究背景进行分析,可以从中得到借鉴。

1922年5月7日,《努力周报》在北京创刊,1923年10月31日终刊。这份报纸由胡适主办,当时的影响很大。借助正刊的影响,1922年9月3日《努力周报》发行了增刊,题名《读书杂志》,目的在于鼓吹国学与指导青年读书,引导大众读书明理。这或是因为《努力周报》创刊艰难,先是被警察厅设法批驳,后被女房主敲竹杠,说他们办报是发财的事儿;而且《读书杂志》的创刊与此不无关系,胡适在日记中也写道:“我们大的仇敌,不在武力,不在官僚,乃在‘无明’”。

《读书杂志》的发行,并未随着《努力周报》这一正刊的终刊而停止,而是持续到1924年2月停刊,共发行18期。这18期《读书杂志》刊登了44篇文章,涉及14位学者,他们分别是胡适、顾颉刚、刘掞藜、梁启超、陈衡哲、胡堇人、钱玄同、陆侃如、丁文江、吴虞、董作宾、游国恩、徐旭生、任鸿隽。当时,他们中的一部分在学界已有较大的影响。之后的历史证明,这14人在未来中国学术史、思想史、文学史、史学史上具有重要地位。

这些人或是名门之后,或已然名声显赫,且看一下《读书杂志》创刊时他们的年龄、职业和所撰写文章的内容。

胡适,31岁,北京大学国文系教授,他发表了《读楚辞》《西游记考证》《古史讨论的读后感》等考证类文章,曾得到鲁迅的帮助。其中《读楚辞》一文,引导着刊物风格的走向。特别是在1921年11月《清代学者的治学方法》中,总结出著名的“大胆的假设,小心的求证”作文之法。

顾颉刚,30岁,北京大学国学门助教,他的《与钱玄同先生论古史书》发表后,对国学大家文章的质疑与辩解产生影响,参与讨论的人有钱玄同、刘掞藜、胡堇人、胡适。这五人分作两个阵营,胡适、钱玄同与顾颉刚为“疑古派”,胡堇人、刘掞藜为“信古派”。

在具体的讨论中,顾颉刚开其端,刘掞藜与之辩难,往来讨论五个回合。直到第17期顾颉刚发布启事,“我初到北京,下月又要到河南,在两个月内无暇讨论古史”,这一论争才告一段落。

紧接着,胡适在第18期撰文《古史讨论的读后感》,做总结发言,表达自己疑古立场。遗憾的是,刘掞藜在发表第5篇文章《讨论古史再质顾先生(续)》后,因论争平台《读书杂志》的停刊而告终,刘文未见再续,颇为可惜。

刘掞藜,24岁,东南大学史地部副主任,他的《讨论古史再质顾先生》在第13、14、16期发表后,与顾、刘、胡的论证中,几句闲言,展示出那时学者的学术态度及品格,不妨择数句以飨学界。

顾先生说:“读刘掞藜先生‘再质’一文,使我非常欣喜。我久要寻觅这样的一个伴侣而不可得,现在竟得到了!”刘先生言:“我老实不客气地辩驳,觉得先生(指顾颉刚)所说俱不能成立;但是先生有很好的证据和说法时,我愿恭恭敬敬地承命将这篇大话一笔勾销,以表示我毫无成见。先生这个翻案很足影响人心,我所不安,不敢不吐……”

胡先生《读后感》说:“内中颇有偏袒顾先生的嫌疑,我也不用讳饰了。但我对于刘掞藜先生搜求材料的勤苦,是十分佩服的;我对他的批评,全无恶感,只有责备求全之意,……行文说话偶有不检点之处,我也希望他不至于见怪”。

顾先生与胡先生的真诚溢于言表,而刘先生的勇气也是让人敬佩。刘掞藜英年早逝,从其留下的《中国上古史》《隋唐五代史》等讲义,以及发表在《史地学报》中的《史法通论》一文,可窥其坚守“信古”之志。在“疑古”之风大兴之时,能够坚守自己独有的学术立场,颇显学者风范。

梁启超,50岁,清华大学教授,他的《黄梨洲朱舜水乞师日本辩》全面介绍了朱舜水的生平事迹与学术思想。他认为,虽然舜水之学没有在近代中国产生影响,却在异域开花结果,成为近代东亚最为耀眼的文明成果——明治维新的思想源头。通过密集的介绍与宣传,梁启超为国人塑造了一个完整生动的舜水形象,并使这一形象在近代中国广泛传播。

陈衡哲,33岁,东南大学教授,创作《研究历史应具的常识》,在这之中的陈衡哲是唯一一位女性,一生拥有很多头衔。她曾获芝加哥大学硕士学位,是中国历史上第一位女硕士,北京大学第一位女教授。人际圈中鸿儒、高官、学者、作家皆有。

在重庆时,陈衡哲曾应周恩来之邀访问过红岩村。她的丈夫任鸿隽一生成绩卓著,长女以都获哈佛大学历史学博士学位,次女以书毕业于美国瓦萨大学,儿子以安获哈佛大学物理学博士学位。她的学术成就主要在西方史方面,有《西洋史》《欧洲复兴史》《文艺复兴小史》等著作。

胡堇人,40岁,上庄毓英小学主事,他的《读顾颉刚先生论古史书以后》文中认为:《生民》是郊祀的乐歌,所以提后稷“缵禹之绪”而不提禹,并不表明没有禹的观念;禹为九鼎动物之说荒谬至极,夏代可能不会有九鼎;而且《尧典》不见得是假,“古史官是世传的,他们父传子,子传孙,容易把史料保存。就是突遭兵火,他们因职务上关系,不能不尽法搜辑。况列国有史官,一国失传,还有别国可以参互考订,决不能各国同时间对于某时代造出一色的假货”。

钱玄同,36岁,北京大学中文系教授,当顾颉刚提出“层累地造成的古史说”,在史学界激起“古史大讨论”时,他又立即发表《答顾颉刚先生书》《研究国学应该首先知道的事》二文,对顾颉刚表示公开支持。

钱玄同对顾颉刚的学术影响,首先体现于他一再鼓励顾颉刚要勇于“疑古辨伪”。他明确肯定顾颉刚这一见解“真是精当绝伦”“希望先生用这方法,常常考察,多多发明,廓清云雾,斩尽葛藤,使后来学子不致再被一切伪史所蒙”,并提出:“研究国学的第一步便是辨伪”。

陆侃如,19岁,北京大学中文系学生,他在该刊发表了3篇文章,发文数量仅次于胡适、顾颉刚、刘掞藜三先生,与陈衡哲并列第4位。《大招,招魂,远游的著者问题——〈屈原评传〉“余论”之一》,胡适在文后的按语所云:“陆先生这篇考证是很有价值的著作。他虽不肯否认屈原的传说,但他证明《大招》与《远游》是东汉时人的作品,他用的方法很精密,使我们很佩服”,更是肯定了上述推断。

《读〈读楚辞〉》,关于此文的写作,文中开篇即言系胡适将《读书杂志》第1期寄给他,让他作批评之文。胡适在《读楚辞》中否认屈原传说,而陆侃如则针锋相对提出“屈原的传说是不能否认的”观点。

这种论辩建立在实证研究的基础上,皆有材料支撑,两文对读,特别精彩。《宋玉赋考》等,对于一个19岁的学生而言,这是极为难得的。而文章之所以发表,主要是因为其文风格与办刊宗旨及主编胡适品位较为一致。这种学术互动式交流以较为完备而告终,呈现出的动态过程颇有利于检验实证研究的对与错,其独立之态度,缜密之思维,厚重之积淀在讨论之中随之呈现。

丁文江,36岁,北票煤矿公司总经理,他在《重印〈天工开物〉始末记》一文中如此说:“民国三年余奉命赴滇,调查迤东地质矿产。读《云南通志·矿政篇》,见所引宋应星著《天工开物》,言冶金法颇详晰,因思读其全书。次年回京,遍索之厂肆,无所得;询之藏书者,皆谢不知;阅四库书目,亦无其名。惟余友章君鸿钊云,曾于日本东京帝国图书馆中一见之,乃辗转托人就抄,年余未得报,已稍稍忘之矣。今年迁居天津,偶于罗叔韫先生座中言及其事,先生曰:是书余求之三十年不能得,后乃偶遇之于日本古钱肆主人青森君斋中,遂以古钱若干枚易之归。君既好此,当以相假”。

吴虞,51岁,北京大学国文系教授,他的《荀子之政治论》阐发了荀子的政治观、天道观与人性修养学说,对荀子的学说作了高度的评价。

董作宾,24岁,北京大学国学门研究生。胡适《西游记考证》发表后,他作《读〈西游记考证〉》,为胡文提供诸多补充材料,胡适又在董文后附录“后记”。

游国恩,24岁,北京大学中文系学生,《荀卿考》。自此,开始迷上了楚辞,潜心投入,写下《离骚研究》《天问研究》等论文。

徐旭生,35岁,北京大学哲学系教授,《天问释疑》。他是一位毕生书写“生命之书”的学者。“青年时代的徐炳昶热力四射,在北大有着一定的影响力。其实按那时的学问程度,他本可以成为很好的哲学教授,在学理上有自己的独特建树,但偏偏愿干预现实,喜欢写一些时评的文字,看他在《猛进》上的文章,抨击当局者为数不少,见解常常在别人之上。比如攻击段祺瑞政府的杂感,讽刺章士钊、陈西滢、杨荫瑜的短章,几乎与鲁迅相同”。徐旭生与鲁迅保持着良好的关系,时常通信,相互激发。

任鸿隽,47岁,中国科学社理事长兼社长,发表《评汤姆生的科学大纲》等有关古代文化与政治哲学的文章,在当时都具有重大影响。

特别是《读书杂志》第7期发表胡适的《一个最低限度的国学书目》一文,列了近二百部数千册的古书,对当时的知识青年产生了很大影响,并刊有胡适对康白情诗集《草儿》与俞平伯诗集《冬夜》的评论。

以上这些人最长者吴虞,51岁;最小者陆侃如,仅有19岁。他们所发表的文章多以文史考证为主,兼论古史。18期的《读书杂志》每一期都有亮点,特别是当时学人之间的一些学术论争,从文章风格以及按语之中可窥得若干端倪。《读书杂志》的学术性强,但亦不乏趣味性。

胡适在第1期《发起“读书杂志”的缘起》一文提出两点缘由,可视为此刊宗旨,一是“各人的心得可以因此得着大家的批评”,二是“我们也许能引起国人一点读书的兴趣——大家少说点空话,多读点好书”。这两点,在整个刊物中被贯彻得很好。

在《读书杂志》中,胡适、胡堇人、刘掞藜、钱玄同、顾颉刚五人就古史问题进行讨论,形成15篇文章,近九万字。关于古史问题的集中讨论借助报刊呈之于众,颇有一种追求科学精神的担当,各种论辩问难尤为精彩。后来的研究者,对诸位先生讨论古史问题也有颇多关注。

《读书杂志》虽以增刊之名,却行读书之实。“疑古”“信古”之争发端于此刊,以“疑古”之胜告终。如此内容丰富的“增刊”,在交流读书心得、学习体会,引发国人读书兴趣,探求科学的古史系统,对古籍的考订、诠释,对古代哲学的研究和中国史学研究都做出了重要贡献。

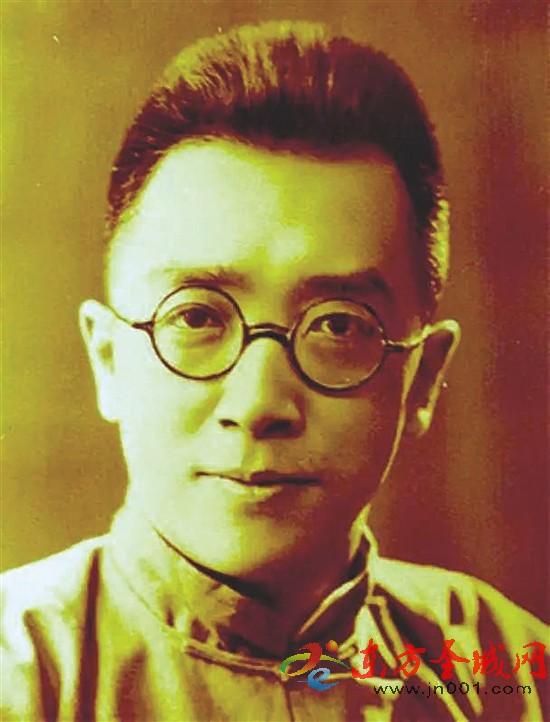

①胡适、顾颉刚、刘掞藜、梁启超、陈衡哲、胡堇人、钱玄同、陆侃如、丁文江、吴虞、董作宾、游国恩、徐旭生、任鸿隽

②1922年9月3日《读书杂志》创刊号第1版

■作者藏品资料图片