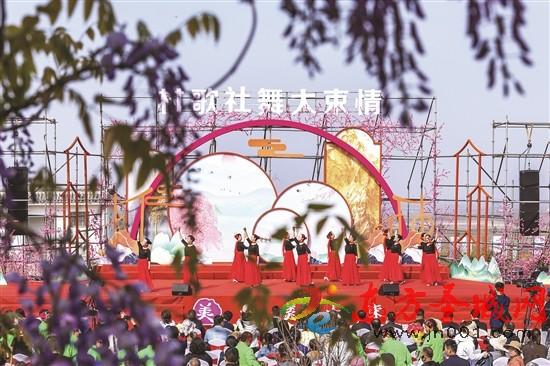

乡村音乐节

济宁市首家省级农业高新区

家门口就业

国家菌草首席科学家林占熺在企业作技术指导

现代化金针菇培植车间

食用菌产业园

农文旅融合项目“大洪沟乡创产业园”

春社钓鱼台

幸福生活

乡村文化

省级乡村振兴示范村钓鱼台村

孩子们在这里感受传统文化

村民在全国最大的金针菇生产企业工作

■本报记者 刘项清 通讯员 吕卫锋 王娜 摄影报道

产业兴,乡村兴,百姓富!近年来,邹城市立足实际,围绕当地资源禀赋,在乡村振兴工作中以致富乡村百姓为核心,以产业发展为重点,成功探索出了一条以产业发展推动乡村振兴、带动百姓致富的发展之路。大束镇获评首批乡村振兴齐鲁样板省级示范区,成功创建济宁市首家省农高区。在不久前召开的全省乡村振兴齐鲁样板现场推进会上,大束镇的成功做法受到省委书记林武等现场观摩领导的高度赞扬和积极评价,并被评为山东省乡村振兴突出贡献先进集体。

大束镇紧邻邹城市东城区,总面积146.34平方公里,辖50个行政村、8.2万人。在乡村振兴工作中,坚持连片开发、全域推进,重点打造了总面积22平方公里,涵盖12个村,1万余人的示范片区,进驻了食用菌产业园、匡衡湖文旅综合体、大洪沟乡创产业园等重点项目。

乡村要振兴,产业是关键。大束镇按照“党建引领、产业支撑、村企融合、共同富裕”的工作思路,发挥党支部引领作用,统筹整合村庄资源,吸引市场资本下乡,山东友硕、友泓、恒信3家大型工厂化食用菌生产企业相继落地,日产金针菇近400吨,年产值达10.2亿元,品牌竞争力和知名度不断攀升,同时安置当地数千人在企业工作。

一朵菌菇致富,一个产业兴村。在实际工作中,大束镇深刻认识到,产业振兴不能光看企业,更要看能否带动村集体增收、引领群众致富。在大束镇钓鱼台村,返乡创业大学生朱宁会承包了12个大棚,头茬菌菇便赚了个盆满钵满。朱宁会说:“这是我自己种的大棚,一个棚大约生产2800多公斤,厂里天天来回收,价格维持在7块钱左右,一年算下来,利润大约5万元。”钓鱼台村采用“党支部+合作社+企业”模式,发展特色香菇、鸡枞菌、羊肚菌种植,现已运营菌菇大棚65座,2022年村集体收入达到125万元。

像朱宁会的例子,在大束镇还很多。为了解决农户没钱赚、不会干、没市场的问题,大束镇探索出了“党支部领办合作社+企业+农户”的发展路子,由党支部整合资金、流转土地建设了138个菌菇大棚,同时协调友泓、友硕等龙头企业支持,为当地村民提供优质菌棒和全程技术指导,种植出的香菇依托企业成熟的渠道进行销售,市场低迷时由企业负责兜底回购。合作社负责搞好服务管理和运营维护,组织农户以土地入股、承包种植,农户没有任何顾虑,一心一意种蘑菇,经过技术培训转化成为职业农民,通过土地流转、规范种植得到分红,实现了村集体、龙头企业、农户的三方共赢,创新了联农、带农、富农的新机制。目前,通过食用菌产业带动,周边12个村集体平均年收入达到88.5万元,人均可支配收入突破4万元,“小蘑菇”为全镇3000余名农户撑起了致富伞,朝着共同富裕的目标阔步迈进。

引得凤凰来,共植梧桐树。文旅产业发展是大束镇在乡村振兴工作中的又一成功做法。大洪沟村曾是大束镇的一个普通小山村,几年前,“大洪沟乡创产业园”成立,该产业园通过乡村振兴“合伙人”招募模式,招引浙江一家文化企业前来投资,盘活村内闲置宅院和周边低效闲置土地,集聚发展研学体验、民俗旅游、文化创意等业态,带动就业1100余人,成功打造了乡村振兴“合伙人”招募助推群众致富的新模式。今年“五一”期间,乡村游火了大洪沟的新闻被央视报道。