7月11日,入伏的第一天,《文化周末》记者再次来到位于济宁市泗水县的龙湾湖艺术小镇。虽然这不是与小镇的初次邂逅,但每一次的相遇,总会有新的人群,来探访这里的新景观和新业态。

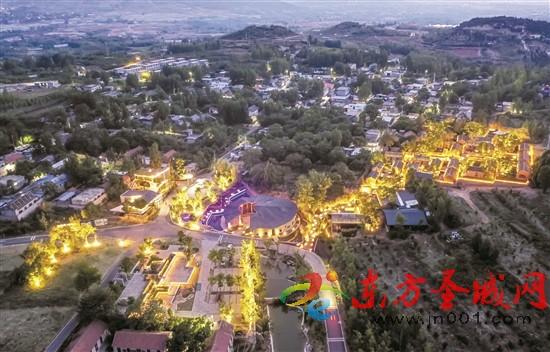

龙湾湖艺术小镇,是龙湾湖乡村振兴齐鲁样板省级示范区的主体部分,泗水县乡村文化振兴的重要阵地,也是济宁市文化“两创”示范点之一,突出“优秀传统文化引领乡村振兴”主题,主要包括研学、培训、文创三大板块。

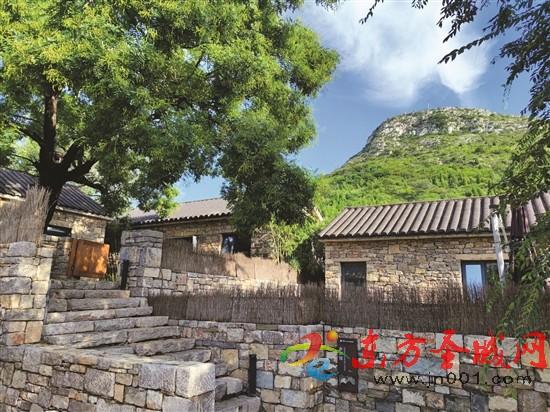

小镇依山傍水,风景旖旎,配套设施齐全,功能空间与山水湖田交相辉映,特有的地域文化及丰富的业态空间,让这里成为了中国乡村旅游创客示范基地、省级中小学生研学实践基地。

党建引领

聚集人才加快乡村振兴步伐

圣水峪镇党委书记郑本强接受《文化周末》记者采访时说:“我们圣水峪镇是泗水县西南部的一个纯山区农业镇,在县委、县政府的领导和上级扶持下,坚持党建引领,统筹推进‘五大振兴’,成功创建龙湾湖乡村振兴齐鲁样板省级示范区,2022年被评为‘全省乡村振兴示范镇’,为更高层次推进乡村振兴奠定了基础。”

坚持党建引领,才能把牢振兴之舵。圣水峪镇实施以党建促乡村振兴、村党组织书记“头雁领航”示范等“十大行动”,推动基层党组织全面进步,建成13个五星级党支部,南仲都村党支部获评“全国先进基层党组织”荣誉称号。高质量完成村“两委”换届,39个村全部实现书记主任“一肩挑”,其中17人是青年致富带头人,优化了结构的村级班子,干事创业激情更加高涨。

乡村振兴,关键在人。过去相当长的时间里,乡村人才外流、总量不足、结构失衡、素质偏低等问题困扰着乡村发展。培养造就一支有文化、懂技术、会经营、善管理的乡村人才队伍,激励各类人才在农村广阔天地大展所能、大显身手,才是加快乡村振兴步伐的出路。

说到“引才”,圣水峪镇在全省率先创新推出了“乡村振兴合伙人”方案,现已发布招募令3期,招募合伙人44个,逐步探索出“招募合伙人孵化小集群带动乡村人才振兴”的新路径,激活了乡村振兴的内生动力。实施创业项目30多个,带动就业1000余人。别具一格的“泗郎回乡”返乡入乡创业工程,也吸纳23名返乡入乡才子加入合伙人队伍。截至目前,全县已招募乡村振兴合伙人238人,创办项目92个,直接促进区域村集体增加收入1500余万元,带动2500余名村民就业增收25%以上。

圣水峪镇结合清华大学工作实践站等高校和省派第一书记人才优势,围绕产业发展等开展调研实践,为乡村振兴提供人才智力支撑。在“育才”方面,利用尼山鹿鸣田园综合体省级乡村振兴劳务基地和乡镇党校、科技小院等阵地,整合各类培训资源,盘活甘薯、花生、草莓等特色产业,培育农村实用人才。加强村两委后备人才培养,储备村级后备人才254名,培育乡村“好青年”82名,为推进乡村振兴注入青春动能。

在清华大学乡村振兴工作站·泗水站,记者见到了清华大学济宁乡村振兴工作站站长、清华大学社科学院博士沈圳。他向《文化周末》记者介绍,他从博一来到泗水,在这里已经4年了,现在每个月都会来泗水工作。

沈圳表示,清华大学乡村振兴工作站“真刀真枪”助力乡村发展,融合村庄原貌与现代建筑特色,形成具有地标性的多功能空间。工作站为乡村提供环境整治、村容提升、排污改造等多方面专业服务,还以墙绘、雕塑、文创等形式打造“美丽乡村+周边”服务,提升乡村人居环境,丰富多元业态,改善村容村貌与村民的精神风貌。

挖掘当地特色和传统遗存,最大限度发挥地方优势,策划推广特色农业,传承特色民间技艺,创新乡村特色文化。引领青年学子持续服务、深度参与乡村振兴,发扬钉钉子精神,以建设实体站点为媒介,深度链接校园和田园。

依托常态化专家指导和多层次、多样性培养资源,为校地青年人才培养提供支撑。以乡村振兴专项硕士培养计划、乡村振兴实证研究兴趣小组、学术微沙龙等方式,推进研究与实践相结合,知行合一,为乡村发展提供高校智慧。

在服务青年学子发展的同时,助力乡村实践的经验总结与理论探索。以站点作为根据地,一批批学生、老师、校友在此举办普法讲座,宣讲党建知识,组织形式多样的群众文化活动,丰富村民的精神文化生活,为乡村注入新鲜活力,工作站逐步承担起“行走在乡间的思政课堂”“新时代的讲习所”等角色。

令人流连

地域文化融合新鲜业态

龙湾湖艺术小镇何以令人流连忘返,这里丰富的新鲜业态,踏访者的接踵而来给出了亮丽的答案。

龙湾书房作为研学基地的前台服务空间,主要为游客提供读书、休闲、文化交流等各项服务。书房内的图书采取公益众筹的运营方式,所有的藏书均由书友和社会捐赠,目前藏书5000余册,定期进行更新。作为乡间农村书屋,免费向村民和游客开放。

不远处的龙湾湖,水域面积7500亩,群山环绕,碧波荡漾。清晨与黄昏彩霞散金,红光翻浪,偶有一行或几只水鸟腾空飞起,勾勒出一幅“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的绝美画卷,被誉为“泗水十景”之一。

鲁班记忆木工坊,是济宁市非物质文化遗产传承人马明文先生的工作室,也是集木工文化展示、工具榫卯部件制作、手工体验为一体的文创中心。在这里可以动手体验非遗项目传统榫卯结构,组装鲁班锁。鲁班锁,又名孔明锁、八卦锁,相传鲁班为了测试儿子,用了6根木条制做了可拼可拆的玩具。可惜儿子拆了很长时间,都没有将其拆开,但鲁班锁却一直流传至今,成为当前热门的益智类玩具。每到节假日,许多家长会带着孩子来到这里,通过木工课程不断提高孩子们的专注力、创造能力和动手能力。“少时木作、成而匠心”,鲁班记忆工坊既弘扬了传统文化,又打造了全新的旅游业态。在此前记者参加的观摩活动中,现场的人们也都对鲁班锁的组装表现了浓厚兴趣。

相邻的云贵扎染工坊,也呈现着一场传统技艺的盛宴。扎染主要有扎、蜡、纹、染4种工艺,在我国约有1500年的历史。作为乡村振兴合伙人,青岛大学美术学院优秀毕业生吴茂林,在此设立“多彩非遗构筑美丽乡村”创客项目,开展染料种植基地试点,开发扎染、蜡染课程,研发非遗文创产品,打造集“非遗文创研发、非遗研学教育、助力三农”三位一体乡村振兴建设新模式。在这里,会有专门的工作人员对游客进行指导,体验扎染这一古老手工艺的制作过程。

有着浓厚地域文化特色的陶朱工坊,同样令人大开眼界。据介绍,泗水柘沟制陶业,可追溯至六七千年前的新石器时代,大舜“陶于泗滨”之说便由此而来。其中用柘沟陶土烧制的“鲁柘砚”,被誉为“中国四大名砚”之一。陶朱工坊内,有拉坯机、电窑等各种工具和设备,用于传统泥陶的展示和体验,游客能够全方位了解制陶工艺流程,制作出自己想要的物品,也可以和专业人员讨论陶艺心得,了解中国制陶业的悠久历史和精美工艺。

圣水峪镇的泉水泡制的桑叶茶,甘甜可口,具有降低血糖、减肥清脂、延缓衰老的功效,是前来游玩的游客十分乐购的“明星产品”。不仅水和茶这样独到,郑本强告诉记者,圣水峪镇的土壤富硒,种出来的草莓奶香味十足,同样备受游客欢迎。

龙湾湖文创街的北部,是泗水县重点打造的济宁市首个集研学、创作、展示、体验为一体的“山东手造·济宁好礼”展示展销中心,以及每周末定期组织的“手造”大集,也是全县乃至全市众多文创艺术产品的展销之地。以砭石、柘陶等泗水县优势主导手造产业为基础,将“山东手造”和“非遗产品”融入创意工坊,塑造有历史记忆、文化脉络、地域符号的文化街区,以此带动龙湾湖文创街文化品位的提升,实现街区的可持续发展。

“虎咬瓜”文创店,是艺术粮仓文创公司精心设计打造的。“食肉之虎,却来咬瓜”,意喻泗水地瓜之香美无与伦比。这是开在乡村的第一家地瓜主题店,也是乡村振兴路上的地域性特色品牌文创,从包装升级到堂食出品,“虎咬瓜”将泗水地瓜这一国家地理标志性的地方美食,致力于专业化、文创化、品牌化打造。生熟、糕点、零食等产品应有尽有,并通过品牌加盟的方式推广传播,让天下人尽享这人间美味。

文创街还有川上咖啡、阅湖茶舍,闲暇时分,品一杯香茗,尝一口咖啡,惬意舒适,安静恬淡;砭乡砭石小院、文创小院、“山东手造”玻璃房等特色单元,也让人们眼前一亮。

泗水县深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,准确把握列入曲阜文化建设示范区核心区的重大机遇,全面推进优秀传统文化创造性转化、创新性发展亮点频现。

示范带动

“两创”提升乡村振兴新境界

泗水县高起点定位、高标准建设,全力打造文化“两创”示范点。重点依托尼山片区和龙湾湖乡村振兴示范片区,将泗水独有的尼山圣源书院、尼山世界文明论坛始源地、乡村儒学讲堂发起地等元素与节点融入示范点创建。

圣水峪镇东野村是全国乡村儒学讲堂发起地,通过常态化开展乡村儒学讲堂,让优秀传统文化融入村民生活,将孝、诚、仁、爱等儒家思想与社会实践、乡村治理相融合。龙湾湖艺术小镇以“优秀传统文化引领乡村振兴”为主题,打造了“山东手造·济宁好礼”展示展销中心、“手造”创意玻璃房、“非遗”产品摊位、研学工坊四位一体的“山东手造”大集,圆满完成第八届尼山世界文明论坛接待服务保障和驻华使节齐鲁文化行、中外青年学生参访龙湾湖艺术小镇等工作任务,获得省市和到访驻华使节、中外青年学生等高度认可。

“大众儒学”的普及,为弘扬优秀传统文化点亮星星之火。作为全国“乡村儒学讲堂”发起地,泗水县接续实施“乡村儒学讲堂”提升工程,推进讲堂标准化建设,实行讲师持证上岗、审批备案、巡听、互评等制度。2013年以来,全县共建设标准化乡村儒学讲堂302处,累计开课6000余场,受众达35万余人次。与此同时,常态化开展圣源国学公益大讲堂、广场儒学讲堂、圣源讲堂,截至目前已举办470余期,培育了独具泗水特色的文化传播教化载体。

擦亮“洙泗传承”品牌,提升优秀非物质文化遗产项目知名度。打造“柘沟民间制陶技艺”“砭石深加工”等“山东手造”品牌,2家企业入选“山东手造优选100”名单,入选企业数量位居济宁市第一。

泗水县优秀传统文化传承发展中心主任乔惠,在清华大学乡村振兴工作站·泗水站向《文化周末》记者介绍,“在推进文旅融合、文化产业发展方面,泗水县全力推进县文化中心、等闲谷艺术粮仓、尼山鹿鸣、泉林泉群、凤仙山开发等文旅项目建设。做好文化企业培育纳统工作,2022年新增规模以上文化企业7家,列全市第2位。”

实施“山东手造”推进工程,出台《“山东手造·泉乡好礼”推进工程实施方案》,打造“柘沟民间制陶技艺”“砭石深加工”等“山东手造”品牌。“尼山鹿鸣”、虎咬瓜名产荣获“泰山设计杯”山东手造创新设计大赛金奖和银奖。

培育旅游民宿集聚区新业态,等闲谷旅游民宿成功创建为首批山东省旅游民宿集聚区,同时作为全市唯一被评为2022年山东省旅游民宿“十佳建筑设计民宿”。持续打造研学旅游目的地,“乡约泉源胜地·体验多彩非遗”研学线路荣获省研学旅行创新线路设计大赛一等奖。

深入开展文化惠民活动,2022年举办“春回泗河岸·奋进新征程”泗水春晚、网络春晚、庆七一文艺演出、红色经典戏曲展演及广场舞大赛等100余场大型文化活动。

顺利承办世界旅游联盟·旅游助力乡村振兴研讨会,国家文旅部、省文旅厅领导及国内旅游界重要专家学者参加活动,泗水文旅助力乡村振兴的创新经验获得充分肯定。

在历史文化资源研究阐发方面,泗水县委、县政府以加快建设“文明摇篮·圣源泗水”为目标,稳步推进“五大品牌体系”建设,在当地历史文化资源挖掘阐述工作方面,重点实施“泗水故事”挖掘阐述项目和泗水历史文化题材文艺创作项目,打造“泗水故事”品牌。

首先,以泗水县知名历史人物为线索,开展历史文化资源挖掘保护工作。知名作家柏祥伟以虚拟的“我”为孔子三千名弟子之一人,采用第一人称的叙事视角,采用倒叙、间接叙述、他人叙述等叙事手法,在保证历史事件和历史背景真实的前提下,以生动形象的故事情节,讲述仲子路从乡村野人成长为先贤圣人的传奇人生,创作出版了长篇小说《仲子路》,填补了完整呈现仲子路形象的文学书籍的空白。

泗水历史文化题材小说《仲子路》入选中宣部、中国作家协会定点深入生活作品选题,长篇纪实文学《孔府民间档案》获得山东省第十三届精神文明建设精品文艺工程奖,入选全国农民书屋重点书目。泗水县投资30余万元,创作拍摄了微电影《仲子》,以电影的形式再现了仲子路的德高品正及其笃行实践的一生。

2018年以来,泗水县启动了省级文物保护单位——泗水仲庙的修缮保护工作,以仲庙为中心建设了仲子文化广场,以青砖浮雕、石雕等艺术表现形式,再现了仲子负米孝亲、治蒲三善、结缨遇难等人物事迹,体现了向圣贤仲子致敬,向儒家文化学习、向济河借景、向大地感恩、向内心回归的初心情怀。

为继续充实、汇总历史人物仲子的历史资料,今年以来,泗水县组织专业人员着手编辑整理《仲子文化研究丛书》,力图完整再现仲子相关历史文化资源。另外,泗水县还以历史人物卞庄子、始祖文化遗迹为题材,创作拍摄了微电影《卞庄子》《伏羲》等;以泗水当地的历史文化线索为题材,拍摄了《洙泗寻踪》系列纪录片及《文明摇篮》《圣源泗水》及《圣源泗水儒韵民风》《大辫子甩三甩》《乡村儒学》《鲁柘砚》《土陶》《砭石》《核雕》《泗水微公益》《温暖的小屋》等10余部主题微视频。

作家柏祥伟以泗水县微公益协会、乡村儒学讲堂工作为题材,创作的小说《亲爱的小孩》、报告文学《归来》,先后在《人民文学》头题发表。

龙湾湖艺术小镇山水相依、水系相连,山水林田湖业态丰富,地势高低错落有致,自然禀赋独特,生态环境优美。借助天然优势,龙湾湖艺术小镇打造康养休闲度假、特色民宿、亲子研学等业态,让小镇迸发出了文化“两创”大活力。