■济宁日报全媒体记者 徐斐 胡碧源

济宁是一座历史与未来对话、人文与生态共生、温暖与活力并存的城市。无论是漫步于三孔感悟千年文脉,还是徜徉在运河岸边感受清风拂面,亦或是在美食与市集中触及人间烟火,这里的故事始终与“人”息息相关。

山东省机器人大会暨2025第一届中国(邹城)智创未来机器人(无人机)梦幻展将在我市举办。为何在济宁?答案也许在这里:济宁,素以文化名城和资源型城市闻名,如今机器人以及智能制造产业的蓬勃发展让济宁在高端制造领域脱颖而出,不仅有数量众多的机器人企业,更有市场占有率全国第一的佼佼者,填补了多项行业空白。

百业兴盛 聚势成链

从“孔孟之乡”的文化基因到“运河之都”的开放胸襟,济宁在产业升级赛道上持续加速,在绿色低碳发展的弯道超越。

今年年初,济宁提出用3年左右时间,实现“一个万亿、五个倍增”的目标:全市工业经济迈向万亿级,实现工业经济总量、规上工业企业数量、高新技术企业数量、生产性服务业规模、外贸进出口总额“五个倍增”。济宁把工业经济“头号工程”作为“十个新突破”的首要任务,大力推动“232”优势产业强链壮群,加速形成新能源、高端装备2个两千亿级,高端化工、新材料、食品3个千亿级,新一代信息技术、医药2个500亿级产业集群。

济宁既是儒家文化的发源地,又是运河文化的集中体现地,珠联璧合形成以“君子爱财,取之有道”“诚信为本、礼仪为先”等为基本理念的儒商文化。长期以来,一大批民营企业在儒商文化的滋养和影响下,如雨后春笋般涌现出来,茁壮成长。华勤集团、太阳纸业、恒信集团纷纷站上“全国民营企业500强”的舞台,成为济宁靓丽的“产业名片”。

打开济宁现代产业体系“成绩单”:名列2024先进制造业百强市第72位;全市先进制造业产业集群能级不断提升,绿色化工新材料产业集群入选省先进制造业集群,宁德时代新能源电池、金鹰集团莱赛尔纤维等重大项目快速推进;新增“四上”企业1700家以上,高新技术企业突破1800家,研发经费投入首次突破百亿元;省级数字经济园区达到14家,入选国家级中小企业数字化转型试点城市……可以说,这些为济宁绿色低碳高质量发展提供了有力支撑。

尤其值得一提的是,我市推动科技创新与产业创新、实体经济与数字经济、先进制造业与现代化服务业深度融合,为实现工业经济倍增、培育现代化产业体系提供坚实支撑。在济宁这片充满活力的土地上,既有以山推、重汽、长城、蒂德等为代表的高端装备产业的“链主”企业,也有以珞石机器人、晶导微电子、海富电子等为代表的新一代信息技术产业的龙头企业,还积极布局未来产业,引进了深圳中科先进研究院、赛迪数字研究院、西门子工业互联网创新中心等一批数字经济新型研发机构。除此以外,今年3月,济宁高新保税物流中心(B型)封关运营仪式举行,这是近三年来全国第6个、全省唯一一个获批的保税物流中心。

百业兴盛、万象荟萃,项目竣工达效、产业聚势成链……未来,这些都将成为“百物聚处,客商往来”的济宁高质量发展的生动图景。

内外兼修 便捷精致

守护文脉不是将历史封存于博物馆,而是让其随时代奔涌向前。立体交通网的时代,济宁这座城市以创新诠释着“流动的永恒”。

济宁主城区迈入“高铁时代”,融入北京、上海“3小时经济圈”,“文化济宁”高铁列车也成为一张展现品牌形象的“金名片”,拉近了济宁与京津冀等地区的距离,让更多人了解济宁、走进济宁。

建成环绕济宁主城区的“大动脉”——内环高架,全长41公里,极大地提升了城区道路交通承载能力,日均车流量达18万辆,群众出行更加便捷。

建成崇德大道,打通了济宁东西向交通“大动脉”,拓展了都市区一体融合发展战略空间,从济宁城区到京沪高铁曲阜东站只需半小时,日均车流量达10万辆。

建成新机场——济宁大安机场,目前已通航全国32座城市,搭建起济宁开放发展的“空中桥梁”……

济宁北站、大安机场与内环高架共同构成了城市现代化交通骨架,不仅提升了市民出行效率,更通过空铁联动、产城融合,推动济宁从“运河之都”向“综合枢纽城市”跨越。未来,随着高铁网络加密与智慧交通深化,济宁的区位优势将进一步释放,为区域经济高质量发展注入强劲动能。

寻常巷陌的所闻所见、所尝所感,日常生活的点点滴滴,最能体现一座城市的温度。近年来,济宁不断优化城市布局、完善城市功能、塑造城市特色、提升城市品质,推动实现更高水平宜居宜业。截至目前,济宁累计建成口袋公园300余处,如“绥华园”再现古城门文化,“谪仙园”以李白诗歌为主题,邹城“孟母三迁祠游园”融入儒家故事……家门口的“口袋公园”,满载市民幸福微时光。

老旧小区改造与城市更新不仅是物理空间的焕新,更是社会治理模式的重构。今年,市政府将城镇老旧小区改造列入重点民生实事,全市计划改造108个城镇老旧小区,惠及居民1.6万户,建筑面积158万平方米,并在有条件的老旧小区鼓励物业企业拓展医养结合、家政服务、居家养老、住宅托管等服务新业态,让“微更新”释放“大能量”,让城市真正成为诗意栖居之地。

古今交融 历久弥新

当中国国际孔子文化节的礼乐声响起,当方特东方欲晓的过山车载着欢笑掠过天际,传统与现代和合共生的乐章正在济宁演绎。

去年盛夏,来自63个国家的近400位国际嘉宾在第十届尼山世界文明论坛相聚,在交流和互鉴当中,让儒家思想走出中国,走向世界各地。

文化是济宁现代化建设最鲜明的底色、最独特的优势。多年来,我市积极践行文化“两创”使命,深耕儒家文化沃土,不仅让传统文化焕发新生,更在全球化的大背景下,展现了中华文化的独特魅力。连续成功举办41届国际孔子文化节、10届尼山世界文明论坛,承办2020中国网络诚信大会、2021“一带一路”年度汉字发布、2022山东省旅游发展大会等重大文化活动,以“文化+”战略为支点,在文化“两创”发展浪潮中“走在前、勇争先”。

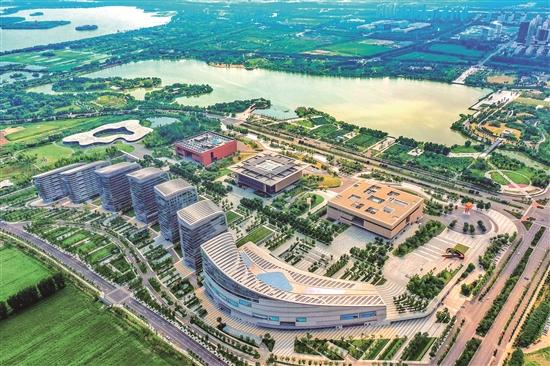

近年来,济宁建设了尼山圣境、孔子博物馆、市文化中心等一批先导性、牵动性、基础性重大文化项目,高标准建设曲阜国家文物保护利用示范区,提升鲁国故城、大运河南旺枢纽2家国家考古遗址公园,高水平建设国家教育博物馆、武氏祠博物馆、河道总督署展示馆等100家博物馆、展示馆。同时,统筹推进以黄河文化轴、大运河文化轴为依托的“两公园两廊道”建设,形成“一核两带三极四区、八类项目多点联线”的国家文化公园建设总体格局。

除此之外,济宁孵化壮大三孔文旅、尼山文旅、孔府印阁等一批重点文化企业,建成方特东方欲晓等一批重大数字文旅项目,大力推进“山东手造”工程,精心策划“黄河大集”等系列展示展销活动,累计举办各类为民惠民利民活动近6000场次,带动各类文化消费约5.2亿元。

种种创新诠释着文化“两创”的深刻内涵——文化传承不是简单的复制粘贴,而是在保持对传统敬畏的同时,具备拥抱未来的勇气。将文化遗产转化为高质量发展动能,济宁正以破圈之势,为传统文化的现代转型提供着可复制的“运河方案”。

幸福图景 触手可及

初升朝阳的光芒掠过校舍的屋檐,春日的微风在城市穿梭。温暖与革新,正以昂扬的姿态浸润着济宁的每一处角落。

教育现代化的种子已在城市悄然生根。近期全市教育大会召开,提出要提升服务经济社会高质量发展的能力,推动济宁教育全面跨入全省第一方阵。济宁全力推进教育现代化,为教育强市建设筑牢“基点”、夯实“基础”:金乡县搭建智慧教育云服务平台,采集和汇集全县学校数据资源,真正引入算法和模型,打造金乡教育“数据大脑”;太白湖新区已建成覆盖学校教学区的高速、稳定、安全的校园网,实现了“千兆进校园、百兆到桌面”的网络覆盖率100%。

如今,那些被称之为科技的“树”,正在创新“暖阳”的照耀下舒展着“枝叶”。去年以来,我市以科技创新为核心抓手,通过打造“微成长、小升高、高壮大”梯度培育链条,全市科技型中小企业、高新技术企业数量持续攀升,7个项目入选省重大科技创新工程。在全省率先推行企业研发项目备案制,与大院大所合作新建创新载体20余家,促成产学研合作项目100余项。支持建设技术创新中心等七大类169家市级科创平台,省光电传感技术重点实验室、省智能建造装备国际联合实验室等一批高能级创新平台获批建设,全市新增省级以上创新平台70余家,创新主体活力加速释放。

人才活水滋养科技创新的沃土,智慧奔流激荡高质量发展的春潮。我市通过精准实施人才引育工程,举办“名校人才、科技直通车”校园招聘活动48场,引进青年人才4.6万人,其中博士(后)227人。清华大学研究生社会实践济宁基地获评全国五星级基地,2人入选2024年度泰山产业技能领军人才,支持重点产业企业获批省级及以上博士后创新平台19家、省级专家服务基地2家、省级专家服务基层项目2个,在中国·山东博士(后)创新创业大赛决赛中获得金奖2个……济宁坚持扩增量与提效能双轮驱动,以产才深度融合构筑人才矩阵新势能。

人才为城市发展注入智慧的力量,而优质医疗资源则夯实了健康发展的根基。中国中医科学院西苑医院济宁医院新院区作为国家区域医疗中心和市级中医药适宜技术培训中心,全面引进西苑医院的优势学科及管理团队,为我市中医医疗服务能力提升注入“国家队”力量。在济宁市第一人民医院,联通165家基层医疗卫生机构的远程医疗协作网,可每年远程诊断约15万例患者,让群众在“家门口”就能得到三甲医院的诊疗服务。目前,我市11个县市区18个紧密型县域医共体全部建设完成,11家县市区级综合医院全部达到基本标准优秀等级,建成县域医疗服务中心22家、名医基层工作室173个、“精品国医堂”100个、基层医疗特色专科229个,群众看病就医便利度和获得感显著增强。