■济宁日报全媒体记者 武旭 李守臣/文 杨国庆 /摄

在戈壁荒原,来自济宁的企业家正用“设施农业”唤醒沉睡的土地,冰川融水灌溉出满棚的玫瑰馨香,盐碱地变成聚宝盆;在“中医夜市”,来自济宁的中医药团队成为最闪亮的“明星”,慕名而来的当地群众直到深夜仍不愿散去;在国学书院,书法拓印与模戳印花心有灵犀、小刀制作与传统篆刻交相辉映,这座南疆最大的国学教育培训综合体,正让中华民族共同体意识植根在心灵深处;在济英中学,来自济宁学院的13名支教大学生正将最前沿的教育理念和教学方式带入课堂,从“师生”到“朋友”的情感跨越,让留在新疆、留在英吉沙的志向悄悄萌芽;英吉沙县高级技工学校的青年学子奔赴济宁梁山县,在“梁山好焊”们手把手、传帮带的指导下,焊接专业早已成为当地就业市场的一张“王牌”,让未来的美好生活有了稳固的现实依托……日前,济宁日报社派出专题报道团队奔赴南疆英吉沙县,探寻一首民族团结的时代赞歌。

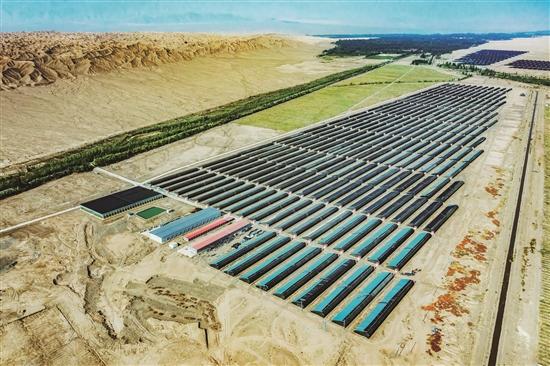

坚持产业兴疆。实施工业强基增效园区提升项目,建设完善纺织服装等劳动密集型产业厂房及配套设施,吸引80家企业入驻,形成纺织服装、农副产品加工、现代物流等产业集群,新增就业岗位超2000个。打造全链条牛仔产业园,构建从棉花种植到成衣制造的全产业链体系。2024年,英吉沙县牛仔产业园生产牛仔裤360万条、带动就业2000人、产值突破1亿元。针对英吉沙县农业基础薄弱痛点,先后选育引育适合当地种植的蔬菜新品种20余个,培训农业技术人才和农业从业人员1.5万余人次。大力发展戈壁农业,在戈壁滩上运营智能日光温室大棚233座,发展辣椒订单农业3万亩,发展农业蔬菜合作社1000余家,带动英吉沙县新建温室500座、拱棚1.12万座,辐射全县4万座拱棚的种植和产品销售,解决了广大零散种植户最头疼的技术、管理和销售问题。

坚持民生援疆。占地面积156亩、总建筑面积近10万平方米、设计床位1000张的英吉沙县人民医院新院区建设项目,是“十四五”山东援疆期间建设的单体最大、投资最多的重大民生项目。新建改建扩建14所中小学和国风幼儿园,增加学位4400个。完成30所学校“希望澡堂”改造,惠及学生5万名。新建实训大楼等一批教学设施,支持英吉沙县技工学校成功升格高级技工学校。2025年,重点帮扶的英吉沙县实验中学本科上线率76.88%,较去年提高24.5%。

坚持文化润疆。依托国家级非遗资源与独特自然风光,投入援疆资金提升改造穆孜鲁克湿地、南湖旅游度假区等,对英吉沙本地土陶文化、小刀文化进行整体规划、发掘、提升,对土陶村进行整体建设提升,打造完善刀王故居、小刀产业园,实现小刀产业的集中制作、规模提档,把匠人技艺转化为富民产业,实现社会效益与经济效益的同步演进。2024年,英吉沙县接待游客434万人次,旅游收入14.31亿元,同比增长88.97%;小刀产业带动就业1100人,年产值1.8亿元。

从沿海到内陆、从山东到喀什、从济宁到英吉沙,此去万里、仍是故乡。产业、教育、医疗、文化,在英吉沙的城市与乡间,处处是济宁援疆的印记。“促进各民族在中华民族大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起,我们把本地群众当做家乡父老、把南疆风土当做家乡山水,全身心投入到英吉沙社会治理与经济发展的进程中。”济宁援疆指挥部党委书记、指挥齐伟表示,第十一批援疆干部人才始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,聚焦英吉沙县经济社会发展实际,坚决扛起政治责任和使命担当,锚定“走在前、开新局”,真抓实干,求真务实,在推动对口援疆工作高质量开展中打造“济宁样板”,以深厚情怀与责任担当,向鲁疆两地党委、政府和广大群众交上一份优秀的援疆答卷。