孙玉才

题记:

史上大书家、书法理论家孙过庭在《书谱》中言:初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。

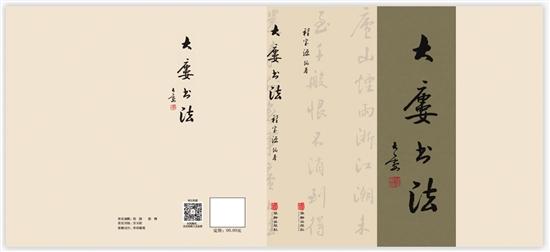

散发着墨香的《大廔书法》在我手中翻开,一种别样的情感涌上心头。当读过著名作家木生兄那令人感动的序言后,我不禁为当代著名书法家程宝源先生再次击节叹好,亦为木生兄泉涌的文采、对作者的中肯评价不胜佩服。这本《大廔书法》,不仅是我的老师程先生的鸿幅巨制,更是他八十载习书经历与智慧的结晶。二百余幅行书次第舒展,仿佛可以看到一位老者执笔丈量时光的刻度,看到他人生和习书的熠熠闪光的痕迹。程宝源先生研磨的五彩墨色里,不仅沉淀着对“二王”法度的敬畏,更流淌着对书法本真的哲学叩问!这部沉甸甸的书法之华章,实则是一部用笔锋和生命的韵律写就的对书法的弘毅之书。

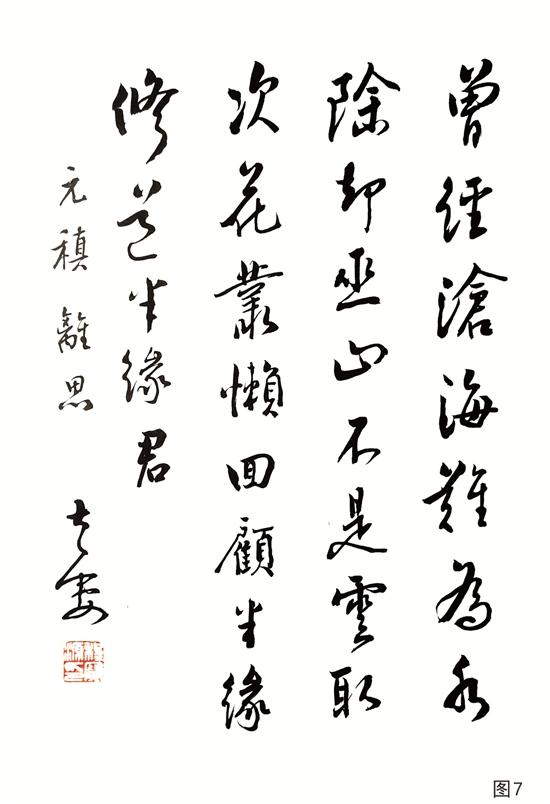

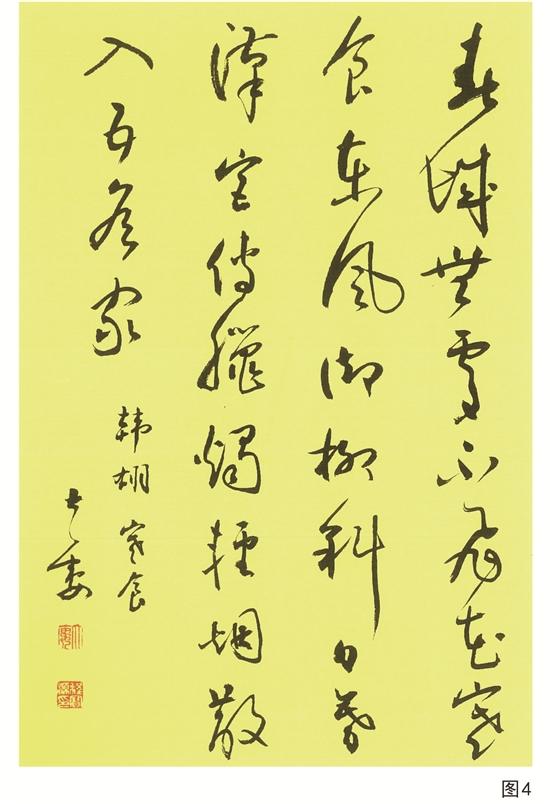

在《圣教序》的谨严与《十七帖》的纵逸之间,程老用半个多世纪的跋涉,完成了对传统的双重解构。早期作品如《圣教序》临作(图1),笔笔恪守晋人法度,笔锋之间可见对《兰亭》“纤纤乎如初月之出天涯”(孙过庭语)的虔诚追摹。许多作品如《溪上》(图2)却似赵孟頫、董其昌弄笔,枯润相生的墨色在宣纸上翻涌,章法如音乐流淌、袅袅有声,已将赵孟頫的圆融揉碎重组为令人动情的视觉诗篇。这种“险绝”并非刻意求奇,而是技法纯熟后对美好生活的向往和对生命张力的自然释放。

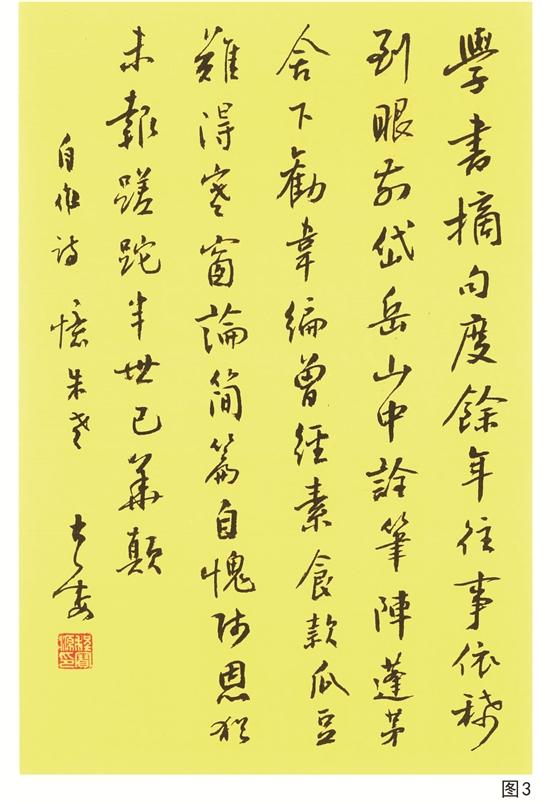

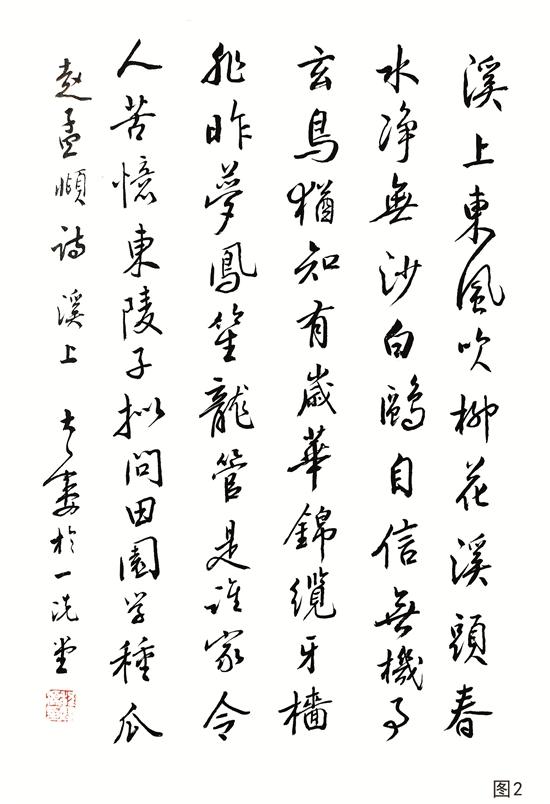

最令人震撼的当属晚年作品中的“归正”。八旬后所书《忆朱老》(图3),看似重返“二王”平和之境,实则墨痕深处暗藏千帆过尽的沧桑。起笔处仍有觉斯的峻急之势,却在行至中锋时化作其昌式的空灵,收笔时竟带米芾“刷字”的苍茫余韵。这种浑融境界,恰似老茶经岁月转化后褪去火气,唯留喉底回甘的滋味,又如品茶一生、老知其味的更高境界。程老用笔墨轨迹印证了孙过庭“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”的箴言,将书法修习升华为参悟人生之道和生命本质的禅修。

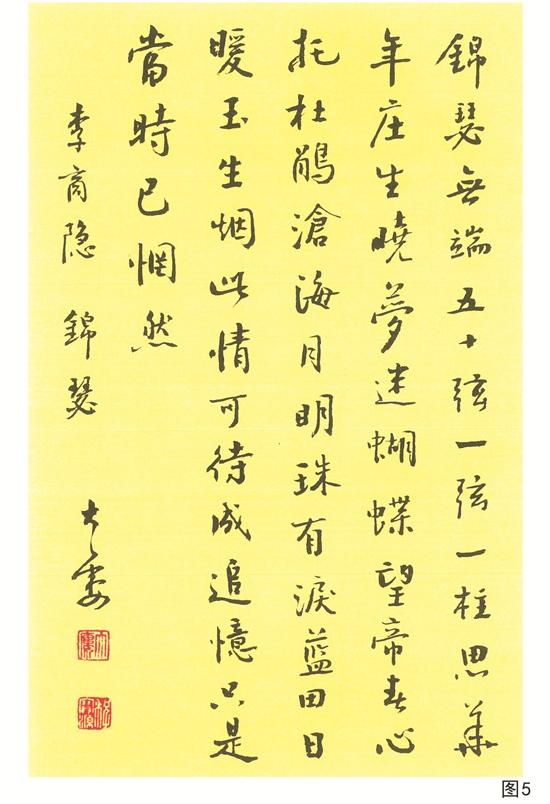

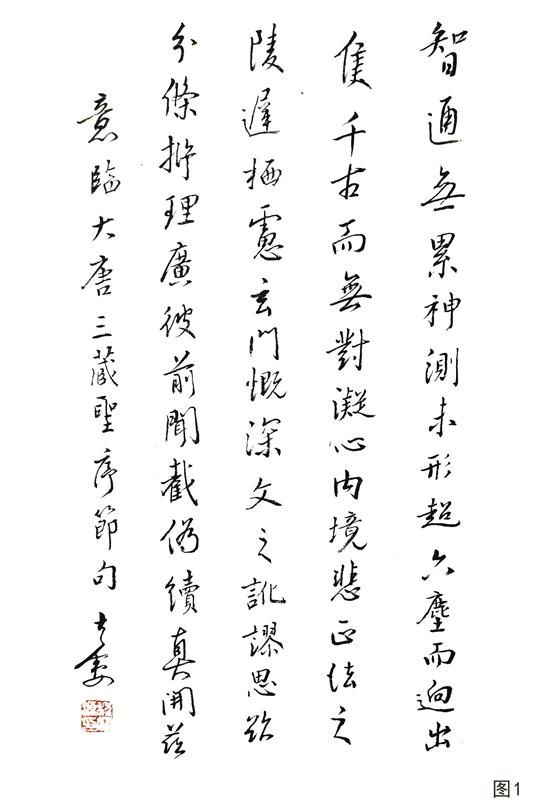

在书中《寒食》(图4)作品中,程先生用自己的感悟,将枯笔飞白与涨墨晕染悄然构成虚实相生的图式,让人想起石涛《一画论》中“亿万万笔墨,未有不始于此而终于此”的至理。程老晚年突破性地将王铎的笔意融入纯“二王”行书体系,在《锦瑟》(图5)中创造性地以篆籀笔法写行书,使点画既存晋人风骨,又具金石气韵。这种出新,恰是书法传统在当代语境中珍贵的活化样本。

前已言,孙过庭在《书谱》中提出的“平正—险绝—归正”三重境界,恰似一座跨越千年的虹桥,承托着无数书家完成从技法到心性的跨越。程宝源先生八十载翰墨生涯,将这座理论之桥化作可触可感的笔墨轨迹,在《大廔书法》中铺陈出了艺术生命的完整年轮。当我们凝视这些凝结着时光重量的作品,看到的不仅是线条的嬗变,更是一位智者以笔为杖,在书法长河中跋涉的哲学图景。

平正之境:以敬畏为基石

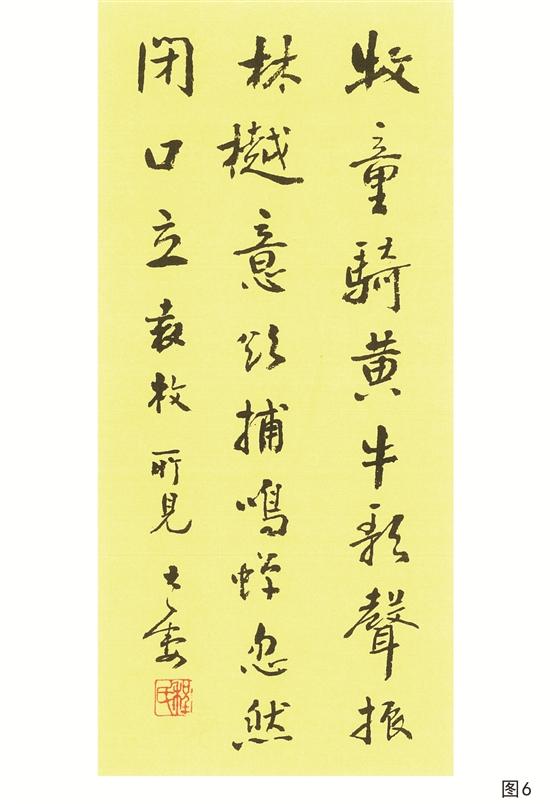

《大廔书法》中的作品,展现着程老与古人对话的虔诚。彼时的“平正”绝非平板无趣的代名词,而是将“二王”法帖中的“永字八法”化作筋骨,把赵孟頫、董其昌的圆润笔意凝为血脉的筑基工程。在《所见》(图6)作品中可见,其点画如“锥画沙”的精准,结构似鲁庙之器的端严,正是对孙过庭所言“初谓未及,中则过之,后乃通会”的生动诠释。这种平正,实则是将千年法帖化为肌肉记忆的必经之路,犹如禅宗“看山是山”的初境,以谦卑之心化为艺术生命的固本之道。

必经之路:于桎梏中破茧

当观者翻出程老中年时的作品(《离思》(图7)书中未收入)。扑面而来的墨浪昭示着程老中年的艺术突围。他将王铎“雨夹雪”的章法推向极致,在八尺匹纸上制造出惊心动魄的视觉张力:浓墨处似惊涛裂岸,枯笔时若孤鹤横江。同时,程老不吝探索,试将董其昌的淡雅文气与徐青藤的癫狂意趣熔铸一炉。这种可称“险绝”的形式,是技法熟练后能量的喷薄。犹如怀素夜闻江水悟得草书真谛,程老在此阶段将赵孟頫的“用笔千古不易”解构重组,将王右军的平直与深奥收入腕中,在传统法度的钢索上走出令人仰止的独舞,印证着“既知平正,务追险绝”的蜕变过程和非凡的智慧。

归正之极:化万象为太和

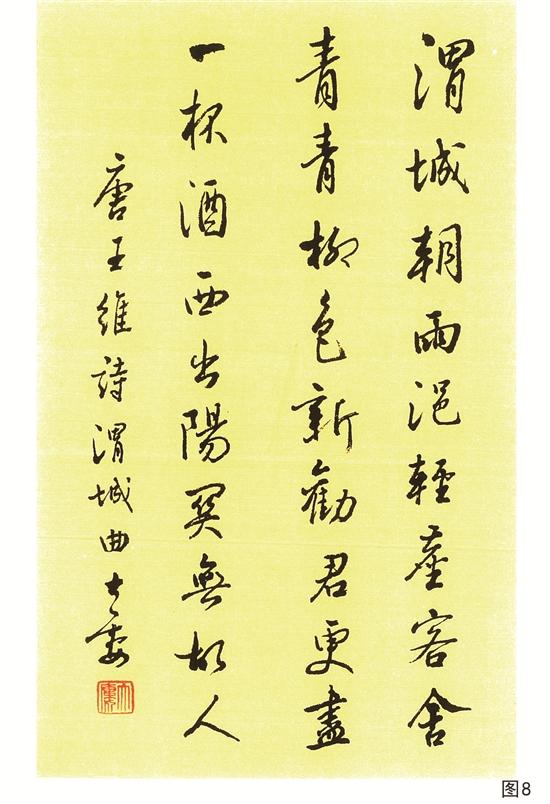

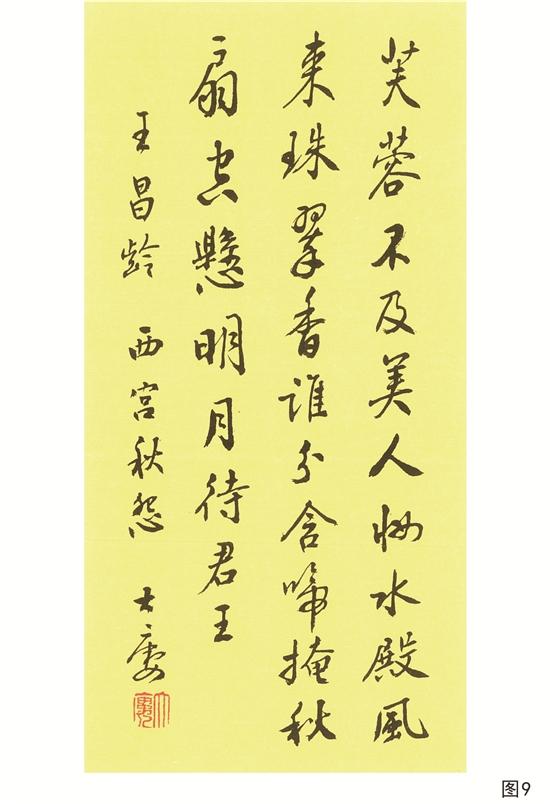

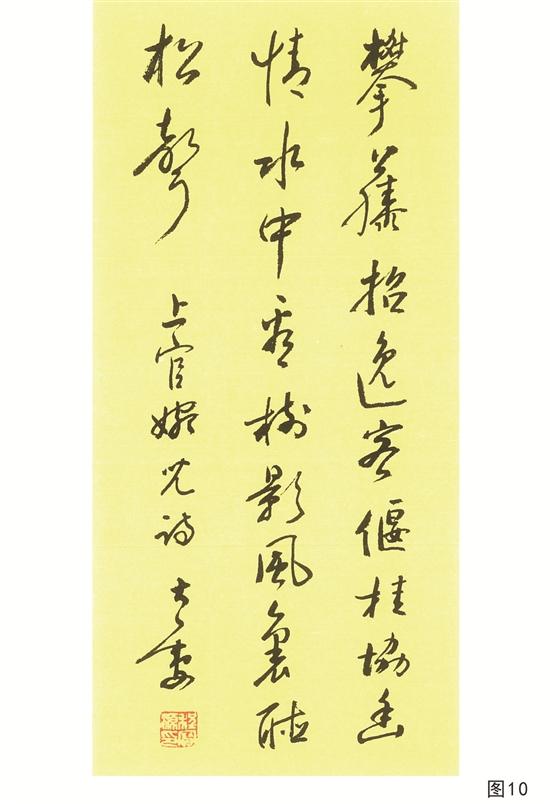

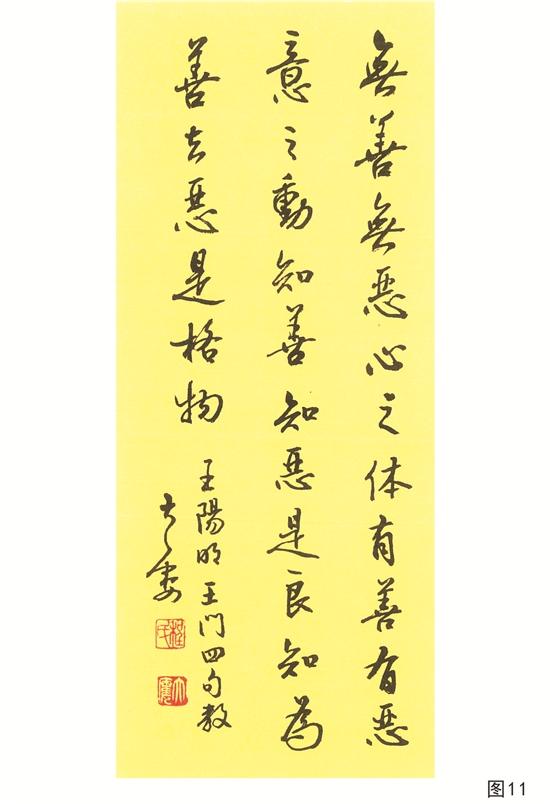

暮年所作《王维诗》(图8)、《王昌龄诗》(图9)、《上官婉儿诗》(图10)等,堪称全书华彩乐章,看似重返二王淡雅之境,实则内蕴乾坤、令人起敬。起笔仍带董其昌的逸雅之势,行笔中却幻化出赵孟頫的虚和,收锋时暗藏王献之冷峻之苍劲。这种“复归平正”的至高境界,恰似太极阴阳鱼首尾相衔——早年习得的诸家笔法不再泾渭分明,而是化作呼吸般的自然流露。在《王阳明诗》(图11)中,篆籀笔意与行草体势的完美交融,创造出“纤纤如新月,落落犹群松”(李白诗句)的独特美学。此时的“平正”已非初学时的规矩方圆,而是历经万千气象后的圆融太和,达到了孙过庭所言“通会之际,人书俱老”的化境。

程宝源先生的“墨痕三变”和所悟的“三重境界”,暗合中国艺术“师古—破古—化古”的永恒命题。在数字技术解构笔墨的今天,《大廔书法》中那些带着手泽温度的线条,如同古老文明的基因螺旋,提醒我们真正的艺术革新永远生长在传统的根系之上。程老用生命的实践证明:书法的终极奥义不在形貌之新,而在如何将千年文脉化作个体生命的诗意显影。这种从平正出发又复归平正的旅程,恰是中国艺术精神“从心所欲不逾矩”的完美注脚。

翻阅这部书法集,我们看到的不仅是技法的精进,更是艺术家人格修为的具象化。从青年时的规矩森严到暮年的从心所欲,程宝源先生用笔墨完成了个体生命与书法美学的双重涅槃。当数字时代的人们习惯在屏幕上滑动指尖时,《大廔书法》中的那些墨迹,恰似古老文明的基因密码,提醒我们:真正的艺术革新,永远始于对传统最深情的回归。

2025年3月10日