网上读到有关“黄河与运河融合发展”的研讨文章,其中有“历史上,黄河为大运河提供了原始水源”等一些说法,涉关山东的黄运历史大事。

“原始水源”应主要是指最初、最早的水源。中国历史上大运河开发利用最早的地区在哪里?应该是在河流水系发达、先民渔猎生产方式出现较早的江淮流域,而不可能在北方的黄河。

据考古发现,在浙江余姚河姆渡、杭州水田畈、吴兴钱山漾、江苏武进县等多地,挖掘出土的新石器时代遗址中,都发现有舟筏的木桨,测定分别有7000年、6000年、5000年以上的历史。说明在原始社会晚期,江淮一带的先人们,就将河流用于运输了。前人经典文献宋应星《天工开物》曾说:“四海之内,南资舟而北资车”。中国最早开发利用的运河并不是以黄河为水源。

中国最古老的文献《尚书·禹贡》,据专家考证是春秋战国时期的著作。书中托名“禹贡”,提出以北方冀州为政治中心,建立一个九州四海一统的治国方案。

根据书中设想,当时九州四海的所有河流都通航,都通过黄河向冀州都城进贡。因此书中所记,当时全部有名的河流都“入于河”“达于河”“入于海”,从而到达冀州等。

然而,这只是当时有人的一种设想,并不是现实,也不可能成为现实。它所记全国河流都通航、都成了运河,尤其是黄河也通航等绝不是事实。

“入于河”“达于河”绝不能理解为“与黄河同源”。正如现在的汾河、无定河、渭河、洛河、沁河、汶河等多条河流都“入于河”“达于河”,但它们绝不是以黄河为源。

因此,据《禹贡》说明“黄河是运河原始水源”是不能成立的。但这也不是说《禹贡》所记都是假的,至少它所说当时南方江、淮、泗等水通航是真实可信的,如言:淮海、扬州地区的船只可以“沿于江(长江)海(黄海),达于淮、泗”,可从其他历史文献中得到佐证。

在春秋时期,楚、吴、越三国最早将舟船用于战争,把水路作为军运和作战的重要条件。在《春秋》《左传》与宋代《文献通考》中都有记载。“用舟师自(楚)康王始”,楚康王三十一年(前549年)“楚子以舟师伐吴”,还有楚平王六年(前523年)“楚子为舟师以伐濮”,楚平王十一年(前518年)“楚子为舟师以略吴疆”;周景王二十年(前525年)吴王僚乘船“余皇”号率军攻楚,吴楚战于长江,“吴攻楚,交战于长岸”;周敬王十四年(前506年)吴王阖闾伐楚,令伍子胥开胥河,以通松道。“胥河,吴王阖闾伐楚,伍员开之,以通松道”。周敬王十六年(前506年)昊又攻楚,败其舟师等。这些水上的作战,推进了运河的开发。其主要是利用的江、淮、泗水系。

现在普遍认为,中国历史上最早人工开挖的运河是吴国的邗沟(公元前486年),它是以淮河、泗河为水源,南通于长江。综之,中国古代最早的运河并不是源于黄河。说大运河以黄河为“原始水源”是无根据的。

山东省的运河历史悠久,其开发利用最早的,是从济宁向南的泗河运道。自古以来,泗水就是齐鲁大地南通江淮的水路要道。春秋时期除了吴国开挖的邗沟运河直通齐鲁以外,见于记载的还有齐渠(引淄水)、古皂河、汶水等都是曾经通运的河。但它们都不是以黄河为源,而是以发源于鲁中丘陵地带的泉水为源。

有文章说:“运河本身没有水源”“如果真想从历史记载中寻觅运河的源头,那就是黄河”。然而,事实说明,邗沟、泗淮运道、齐渠、古皂河、汶水等这些历史上早期的运河,都有自己的水源,并且无一是来自黄河。

济水是古代流经豫鲁两省的一条大河,在历代文献中,都与江、河、淮并称为“四渎”。该水在几千年历史上深刻地影响了山东社会经济和文化发展,堪称山东的母亲河。山东至今有许多地名和历史印记就是以济水为缘起的。

在历史上,济水也有长期通运的记载。近年有“济水是以黄河为水源”“济水是黄河支流”等新说法,其实不然。

济水与黄河穿插,被分为西(北)、东(南)两支。其西支源于河南济源县王屋山的泉水,其东支实际的发源地是荥泽。荥泽除了来自过河的济水、黄河水之外,则是由荥渎、柳泉、广武涧水等三四条小河与当地地表水汇聚而成的,并不是黄河水为主。

济水出荥泽向东流的过程中,经过豫北和鲁西南地区,又先后纳入砾石溪水、索水、白沟、黄沟水、沮水、汳水、羊里水、睢水、澶渊水、濮水、瓠子、洪水、汶水等大小河流及潴泽近二十条,浩浩荡荡流入大海。

古代的中原大地,曾是降雨十分丰富的地区。从实质上说,济水正是以中原广大地区的地表水,东流归海而汇集形成的一条河,是清水,而不是黄水。所谓“济水以黄河为水源”“济水是黄河支流”的说法,是对济水本质定义的误读,是对历史文化的篡改。

我们现在所说的“山东大运河”,只能是指“京杭大运河”,它开始于元代。元代山东大运河的贯通,完全是利用的山东的水源,即以汶、泗为代表,发源于鲁中丘陵地带的大量泉水而形成的许多河流,根本与黄河无涉。正如明胡瓒《泉河史》所言:“山东凡发地皆泉,其为漕河之利者,不过三府十八州县二百四十四泉也”。京杭运河,并不是以黄河水为源。

历史上的河南省段运河,确有多次引用黄河水的记载,主要是鸿沟、通济渠、汴河这条线路,引黄址都在洛阳、荥阳河段。但该地的引黄,只是用以接通与下流清水河的连系,黄水只用于运首的一段,并不是全程都利用黄河水,而中下游诸多的清水河,才是运河的主体。

如鸿沟,据《史记》曰:“荥阳下引河东南为鸿沟,……与济、汝、淮、泗会”。通济渠,《隋书·食货志》曰:“引谷、洛水,自苑西入,而东注于洛(洛阳),又自板渚引河”,出河后自开封以下经蔡水(蔡河),再经濉水入淮河等。

鸿沟,通济渠、汴河都是由多条清水河连通而成,而每道清水河都是运河的水源,尤其是处于中下流的泗、淮,更是整个运道中水源最充分的河段。

有文献明确称,北汴河“是泗水的一条支流”,只强调运河以黄河为水源,而不讲运河的多种水源,是以偏概全的表现。引黄在运河开通初时的确起了关键作用,但不久黄河就使运道发生淤积、阻塞,成为航运的最大麻烦,必须年年治理,“代有疏浚”。

如有文献说:“河水之入鸿沟者多,则经流迟贮,不能冲刷泥沙故也。宿胥之塞,实鸿沟致之”等,说明各条运河最后遭废弃无不都是因为黄河。

自宋建炎二年(1128)黄河改道江苏省,至徐州以下侵夺了泗河,自此两水合而入淮。在元代开通京杭运河时,仍是利用的泗河这一条古运道,南通淮河。

有些著者称徐—淮这段运河是“借黄行运”,但岂不知这段泗河自古以来就是一条运道,实际是黄河侵占了运河。京杭运河贯通仍是沿用的原运道,这里本无“利用黄河水”“借黄行运”的必要性和意义──须知这段“借黄行运”的运道并不是平安的,尤以从徐州以下至邳州,叫作“徐州—吕梁二洪”的河段,是一处闻名的航运患险段,漕事多发,素有“三洪之险闻于天下”之称,至明代终于将该运道改迁至泇河新线,离开了黄河。完全说明了“借黄行运”行不通,将这段上千年古运道所断送的正是黄河。

黄运从不是什么“亲家”,而是“仇家”。对此,明代大学士、内阁首辅朱国帧曾深有痛感地说:“黄河者,运河之贼也。舍黄一里,即避一里之贼,其苦如此”。清代河道总督靳辅经考察也感叹地说:“河之坏极矣!”

查阅历史可知,山东段京杭运河贯通元明清六百多年,期间从未有与黄河发生过“融合”关系,而只有冲突的关系。运河的最大灾患和两次遭到淤废,都是出自黄河。

元代京杭运河通航仅六十多年,就在黄河决口的冲漫下被淤废;明代永乐年间重开会通河,正是为了避开黄河的冲犯,才由安民山的元运河线路向东移了三十里。

但即使这样,张秋镇至戴家庙段运河,仍处于黄河决洪的冲犯中,每发必使运道淤积,漕舟梗阻,成为明清漕患最集中的一个河段。其中的沙湾就是当时朝廷“治河保运”的中心地带。明清两朝治理黄河的基本方针,就是“北堵南疏”,导河水南流而不使其冲犯运河。

在山东南部,自明嘉靖年之后,由于屡遭黄河冲漫,运道淤积,使漕运难以继续,不得不先后开挖南阳新渠和泇运河,以及江苏段开挖中运河等,都是为了避开黄河,因此才挽救了运河的厄运。

由于黄河频繁决口,洪水三年两泛,使大运河哪一年也没有安生过。最终还是在清末铜瓦厢大决口(1855年)时,被黄河淤废而断航。历史清楚说明,对于大运河来说,黄河始终是最大的灾患,从没有过任何补益、助合作用。

有文章说:“山东有着黄河、运河交汇的独特地理条件”,还说黄运两河经过了“合久必分、分久必合的纠葛”“黄河横贯东西,大运河纵穿南北,两河在山东交汇”“催生了两大互通相连的水系网络”等。这些说法对黄运关系构绘了一种和谐、融合的美好图景。然而这种图景在历史上何曾存在过?

黄河改道山东,只是近160多年来的事。在京杭大运河贯通的六百多年间,黄河主河道从未在山东经过,两河之间何时发生过“交汇”和“合久必分、分久必合”?而当黄河改道山东后不久,运河即被淤废断流了,它们根本不在同一个水系年代,岂能“交汇”与“合久必分、分久必合”呢?

历史上各朝代“治河保运”采取的方针,都是“北堵南疏”,使黄河远离运河。在山东省两河之间,哪里有过什么“两大互通相连的水系”?如果当初山东真的有什么“黄河、运河交汇的独特地理条件”,那么大运河还会被废弃和断航吗?

黄运两河一条南北流,一条东西流,方向流径各不相同,两者之间只有穿插关系,何来“交汇”“合流”关系?

诚然,在山东运河史上,也曾有过与黄河“交汇”“借黄行运”的经历,那只是在黄河决口泛滥,冲断运河的形势下发生的,是一种灾患,而绝非运河的正常状况。

铜瓦厢大决口时,黄河在张秋镇以南的寿张县沙湾一带(今属河南省台前县),将运河截为两段,南来的汶水再不能进入北段运河,北段运河只能以黄水济运至临清。然而正是这段以黄济运,不但没有使航运持续,反而成为大运河的葬地。

运道很快被淤积,并且“旋清旋淤”,积淤日益增多。尽管数次改变其穿运口,但航运仍不能继续,最终不得不放弃治理而罢废。至今黄河两岸的运河故道,仍埋于黄土之下而踪迹无觅。这完全是运河与黄河“交汇”“借黄行运”的结果。

事实说明,两河“交汇”“借黄行运”,绝不是运河正常情况下发生的,只是一种灾患。山东历史上黄运之间从未有过什么“互通相连的水系”“融合发展”的机遇,更未有所谓“合久必分、分久必合的”经历,有的只是冲突与黄河对运河的侵犯,以及运河对黄河的排斥、防御、躲避等。

从历史上看,黄河因其决口泛滥频繁、河水涨消不定、泥沙淤积严重等特性,决定了它不适于航运,也不适于济运。任何不同的水系不仅不能与黄河发生连通、“融合”,而且必将被其吞没。

历史上流经山东的许多著名河流,如济水、菏水、瓠子、灉河、濮水、漯水、沮水、大小清河等,无不被黄河所吞没的;而许多运河,如鸿沟、通济渠、汴河、广济河、五丈河、宋金河、小盐河等,也都是通航不久即被黄河所淤废。

尤其是自黄河来山东之后,在历史记载和沿河民众的体验中,完全是一种灾难。

黃河侵占了大清河的河道,将河床数倍冲宽,清水变成了黃流。在从鲁西南古陶丘华夏文明遗址,至利津铁门关一千多里的大地上,多少璀璨的文化古迹、古城池、古县治、繁华盛地被沉没,大量农田、村庄塌陷河中。洪水三年两泛,沿线的良田庄稼屡被淹没,百姓房倒屋塌,牵儿带女四处逃荒,有大批百姓为讨生计下了关东等。

历史上山东省西部、北部大平原本是广袤的良田沃土,但自从黄河来此后,沃野全部变成了黄沙,土地恶化,收成稀薄,有的成为盐碱地,草木不生等,环境生态受到严重破坏,加深了广大地区的贫困化。这反映了历史上黄河给沿岸人民带来的深重灾难。有谁能说出黄河给山东带来的和谐、“融合发展”、造福于百姓的事实吗?

历史俱往矣,自新中国成立以来,治黄工作取得了决定性胜利,黄河的状况发生了根本改变。在当前,习近平总书记发出了关于保护黄河流域生态和实现高质量发展的重要指示,国家对大运河复航也作出了决策部署,标志着新中国治黄、兴运进入一个新时代。

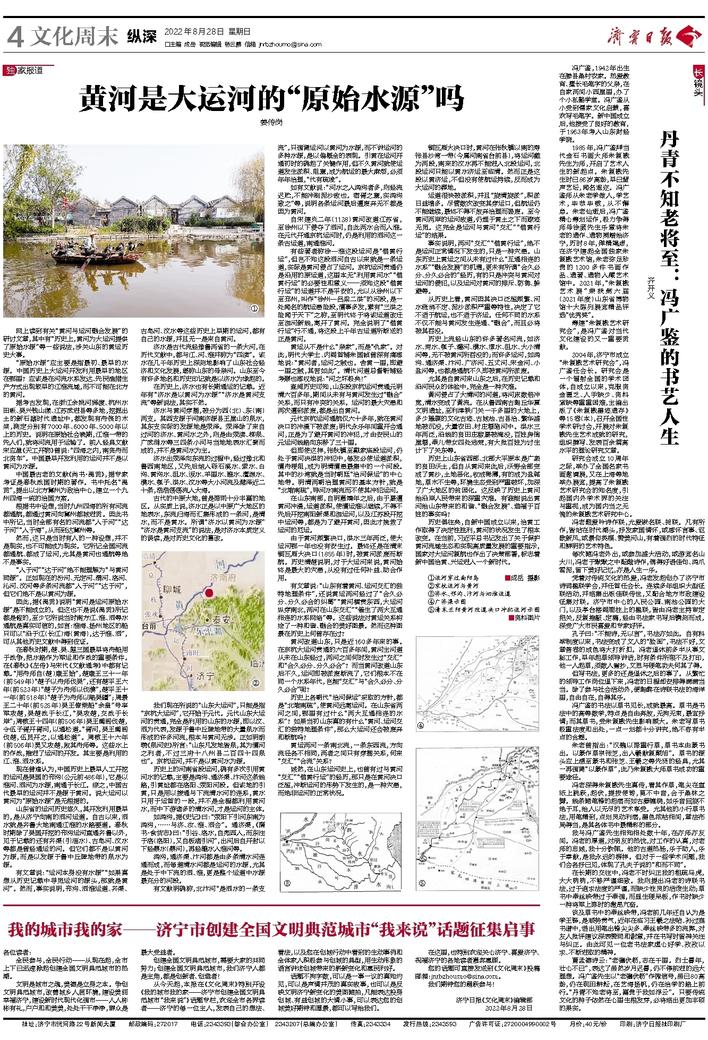

①运河穿过南阳岛 ■成岳 摄影

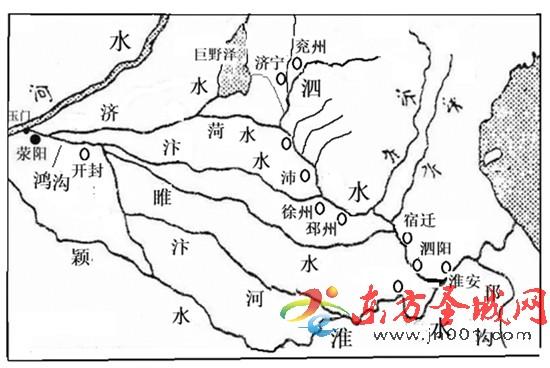

②京杭运河与黄河

③济水、邗沟、汴河与泗淮运道

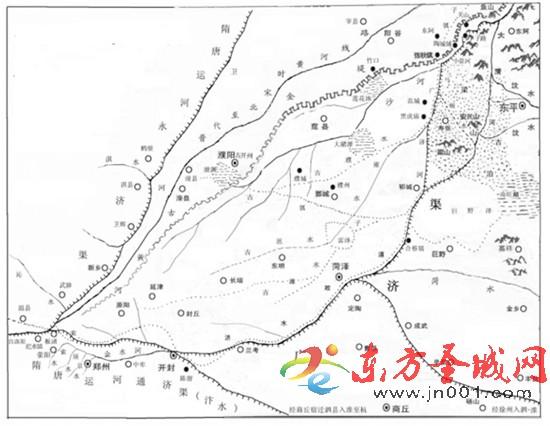

④广济渠示图

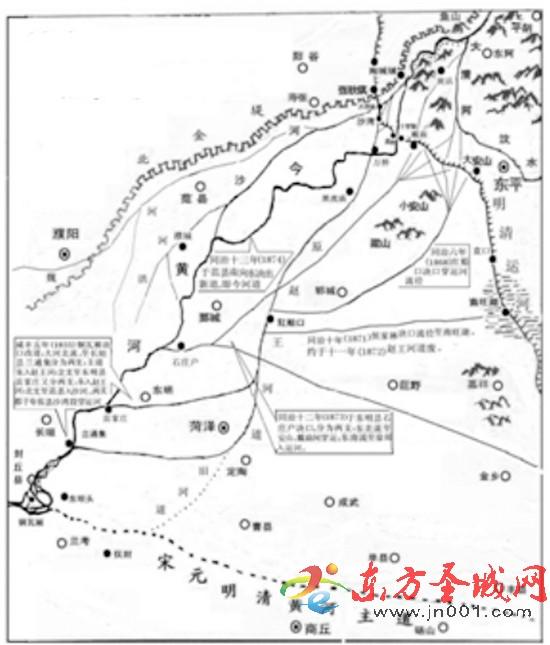

⑤清末兰阳黄河改道决口冲犯运河示图 ■资料图片

①

②

④

⑤

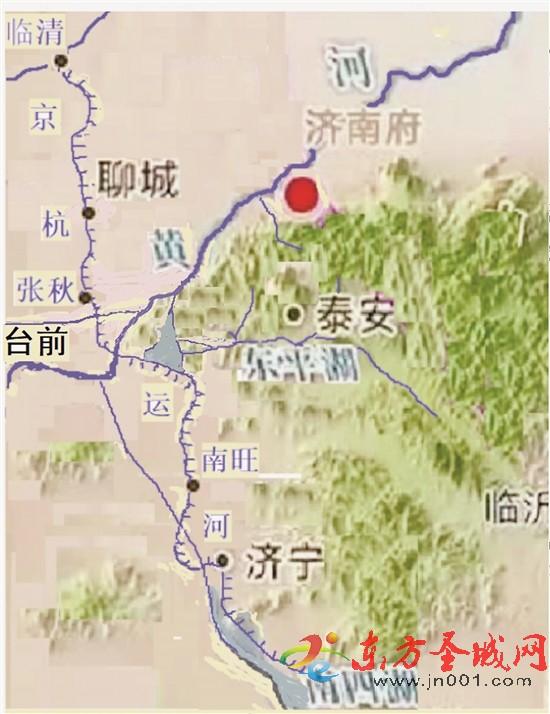

③