两千五百多年前的孔子或许不会想到,由他创立的儒家思想文化,在漫长的岁月里经受风雨的洗礼,能够得到全世界有识之士认同,得以在解决当代人类共同面临的难题中继续发挥重要启示作用。

孔子对治国理政具有强大推动力的,是他的仁政德治思想。孔子把仁者爱人理念融入政治实践,将中国历史上源远流长的仁政德治思想发扬光大,提出仁政为核心的治国理念,毕生为大同社会而勇毅前行。

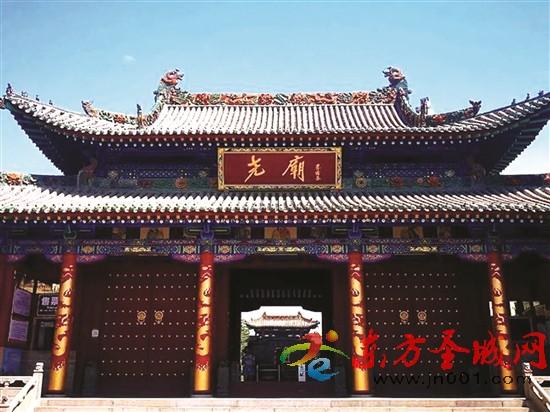

追溯孔子仁政思想源头,人们总愿把目光聚焦山西临汾城南尧庙村的尧庙。尧庙,俗称“三圣庙”,是纪念尧舜禹中华始祖的庙宇,是歌颂钟鸣鼎盛的尧天舜日之地。孔子在《论语·泰伯》中说:“惟天为大,唯尧则之。荡荡乎,民无能名焉”,赞颂的是功德无量、众民爱戴的尧王,孔子仁政思想正是起源于尧舜禹三圣的王道之治。

掀开被誉为上古之书的《尚书·五子之歌》,其中记载治水圣帝大禹的五个孙子,在被放逐途中回忆祖训、抒发怨情的文章,记载着“皇祖有训,民可近不可下”“民惟邦本,本固邦宁”的感言。历史证明,天下百姓只可亲近、不可轻视,民为国之本,民固则国安。这也许是自有文字记载以来,中国最早民本思想的萌芽。

位于河南新乡获嘉县城以东两公里的同盟山,相传是周武王率师伐纣前,与八百诸侯举行牧野之战的誓师盟台。周朝统治者从胜利中认识到民心伟大,更加认同《尚书》所谓“皇天无亲,惟德是辅;民心无常,惟惠之怀”的箴言,从而实现治国指导思想从“敬天顺民”向“敬德保民”转变。

孔子感念往圣先贤,常感慨“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。这既是孔子对于尧舜禹汤、文武周公一脉传承的仁政德治思想的形象表达,也是孔子对于治国理政之道的悠远关注与深切思考。

风生于地,起于青苹之末。青年时期的孔子为鲁国季孙氏做过委吏、乘田、司职等小吏,先后负责管理仓库、牛羊和人口。精打细算,使得仓满账清;尽心饲养,收成六畜兴旺;主张轻赋税、轻徭役、慎刑戮、倡节俭、定婚嫁,实现鲁国人口大增。不管身处何职,孔子都尽心尽力、尽职尽责,食人之禄、忠人之事。

孔子及其传承者忠事敬业的精神动力,源于仁而好礼的思想境界。孔子追求天下太平,反对诸侯战争,但他所处的时代是周王朝统治名存实亡、诸侯纷争起伏的春秋末年。人心不古、世道衰微,臣弑其君、子弑其父,伦常瓦解、礼崩乐坏。在鲁国,庆父之后孟孙氏、叔牙之后叔孙氏、季友之后季孙氏三家作为鲁桓公后裔,史称“三桓”,势力最大,专权时间最长,几乎把鲁国国君架空。公元前517年因斗鸡风波引发鲁国内乱,鲁昭公外逃到齐国,后死在晋国乾侯。

在这场内乱中,孔子离开鲁国前往齐国。到泰山脚下时,看到有位妇人在坟前啼哭,便让子路前去打探缘由。子路问:“你哭得这样伤心,好像不止一次遭遇不幸?”妇人说:“我公爹是被老虎咬死的,我丈夫是被老虎咬死的,我儿子又被虎咬死了。”孔子问:“你为何不离开这里?”妇人说:“这里没有苛捐杂税。”孔子感慨:“苛政猛于虎啊。”

在商业发达、市井繁华的齐国都城,孔子受到齐景公的热情接见。齐景公向孔子请教治国理政,孔子除了主张“政在节财”之外,特别倡导“正名”。春秋时期社会变动,使当时等级名分受到破坏,弑君父之事屡有发生,孔子认为这是国家动乱的主因。

在鲁国,孔子对鲁国公卿季孙氏“八佾舞于庭”的僭越行为,表达了“是可忍也,孰不可忍也”的愤怒。孔子说:“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足”。所以,孔子告诉齐景公,恢复“君君、臣臣、父父、子子”等级秩序,只有君王像君王的样子,大臣像大臣的样子,父亲像父亲的样子,儿子像儿子的样子,社会成员各归其位、安分守己、各尽其责,国家才能有效治理,实现集中统一与稳定和谐。孔子“正名”主张,得到齐景公高度认同。

易传指出,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下。政者正也,包括正人、正己、正名。

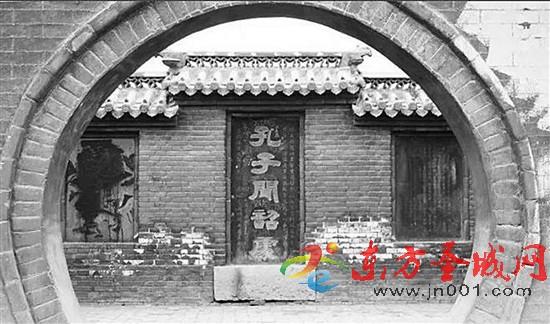

位于齐故城大城东南侧的韶院村,有“孔子闻韶处”。虞舜时期有种高雅乐舞叫做韶乐,又称箫韶或韶箫。在齐国的日子里,孔子没有得到齐景公给予的实现仁政理想的政治舞台,但他感受了尽善尽美的韶乐意境,更坚定了追求尧天舜日太平盛世的意志和礼乐治国的决心。

千秋家国梦,悠悠仁爱心。对人类命运的关爱,对大同理想社会的向往,将历史与时代贯通起来。由于陪臣执国命,鲁国内乱不止。季平子死后季桓子继位,继续把持鲁国政权。新继位的鲁定公无所作为,三桓掌控着国家政权,导致家臣势力膨胀。鲁定公八年(公元前500年),季桓子家臣阳货公开叛乱,意图剪除三桓。鲁国贵族群起而攻,阳货流落国外。孔子欣喜地预感到,随着阳货之乱的终结,鲁国迎来了从大乱走向大治的时代。

今天的山东汶上县,春秋时期被称为中都邑。鲁定公九年(公元前501年),五十而知天命的孔子被任命为中都宰,从此走上治国理政的舞台。孔子为官一年间,施仁政、讲诚信、习礼仪、行教化、劝农耕,让老人安度晚年,让朋友互相信任,让孩子受到关怀。按老少分配不同食物,据能力安排不同事务;规定男女走路各行一边,器物不求浮华雕饰;改革墓葬制度,实行统一市场价格。由此,百姓安居乐业。

中都邑,是孔子儒家思想发源地和仁政德治实践地。他的足迹遍布这里的每一个角落,官德美名有口皆碑。今天人们谈起为官一任、造福一方的孔子,依然倍感亲切,仿佛故事就发生在昨天。

今汶上县次邱镇次邱村,原名进义村,因孔子骑马来村里讲学,进义村改为次丘村。清代为避圣人名讳,把“丘”改为“邱”延续至今。孔子在村里讲学多日,离开时村民挽留他,把他骑的马藏在东边村里,他只好又讲三天才回去。从那以后,藏马的村子就叫留马庄,孔子住的店家所在的村就叫次邱店。

孔子以仁政理念将中都邑治理得政通人和,不仅引来了各地为政者观摩效仿,还引起鲁定公的关注。鲁定公特意召见孔子,问他能否用他的仁政理念来治理鲁国?孔子答:“治理天下都可以,何况鲁国!”鲁定公非常满意,不久擢升孔子为鲁国小司空。

孔子离开中都邑时,百姓倾城相送。东门外十里人巷,百姓恋恋不舍,含泪与孔子话别,还要孔子脱下鞋子留下,以示永远立足中都邑。人们在城东门楼修建楼阁,供奉夫子履。后来,历朝历代清官离任时脱靴留靴美举,就是从孔子那里留传下来的。古往今来,孔子仁政德治思想滋养着为政者的官德人品。渭南华州至今流传唐代管理崔戎脱靴断镫的故事。据《华县志》记载,唐文宗大和七年(公元833年),崔戎任华州刺史一年间,为官清廉勤政,爱民如子,教化百姓。一次,有家兄弟因分家闹到州衙。崔戎没有责怪他们,反而垂泪自责教民不力。这家兄弟见此情景,自惭形秽,重归于好。按照惯例,华州刺史可置钱万缗,向为私用,但他分文不取,全部留作军用。崔戎被擢升作别华州时,百姓恋留挡道,泣请留任,有人脱其靴子,断其马镫,挽其留任。“脱靴断镫”从此成为华州留传至今的廉吏佳话。

曾子说:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”曾子斯言包含他对孔子的由衷赞颂,同时激励无数仁人志士前赴后继、舍身成仁。

孔子因忠事敬业、政绩卓著,先后被鲁定公任命为小司空、大司空,掌管国家经济、建设、农业。这时的孔子修渠筑堤,建造宫殿,普查土地,将土地分为山林、川泽、丘陵、高地、沼泽,因地制宜,分类施策,各类土地都种植适宜的作物。

国以农为本,民以食为天。为振兴鲁国经济,孔子恪守重农理念,征用民力不错过农时;不患寡而患不均,不患贫而患不安;让百姓富裕起来,然后施以教化。治国理政,要有足够的粮食、足够的军队和民众的信任,如果不得已而有所取舍,那就先去兵,再去食,但无论如何不能失信于民。

置身历史悠久的农耕文明,对平民生活有着切身感受的孔子,对农事农时并不陌生,“使民以时”理念使孔子特别关注农民悲苦,关注时节变化。任大司空的孔子在其位、谋其政,使地尽其力、人尽其才,经济迅速发展,社会和谐稳定。52岁那年,孔子被擢为大司寇,掌管鲁国司法及外交事务,成为鲁国政坛德高望重的卿大夫。

孔子从定制规矩入手,进行社会治理,不到三个月,蔚成路不拾遗、夜不闭户,买卖公平、市不二价,男女有别、夫妻有序的和谐稳定新气象。羊贩子沈犹氏买卖中缺斤短两,公慎氏任凭妻子淫乱而不顾,慎溃氏生活奢侈、违法乱纪,还有个马贩子哄抬物价。孔子仁政措施出台后,这些都迎刃而解。

孔子亲自处理的一个案子,居然是父亲状告儿子。孔子把这个儿子关起来,却三个月不予判决。后来告状的人不告了,孔子就释放他的儿子。孔子认为,百姓有错是为政者失教造成的。不加教化而将百姓绳之以法,是不教而杀的暴政,不能让百姓懂得廉耻;而道德和礼节的教化,能让人知廉耻并匡正自我。为政者无须大开杀戒,只需将仁德政风吹向百姓。

孔子的主张,或许受尧舜禹汤、文武周公明德慎罚思想的启示。他以教化为主、攻心为要、惩治为辅、好生戒杀,引导国人向上向善、讲信修睦、仁爱为本、克己复礼、和谐共处,求得全国“无讼”。

孔府内宅影壁墙上,嵌有“戒贪图”。这是孔家祖训劝诫子孙“正身、安贫、乐道、戒贪”的一面照壁。图中神兽,貌似麒麟,其实叫犭贪 。它拥有许多财富但仍不满足,妄图吞下太阳,最后葬身于大海。这个照壁告诉人们:不要贪得无厌,要时刻清廉自守。

“政者正也”。孔子倡导仁政,因而自觉践行人间正道。他提醒为政者以上率下,正人先正己,因为其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。孔子赞美祁黄羊“外举不避仇,内举不避子”是大公无私之举,不仅带头做君子儒,而且崇圣尊贤、见贤思齐,提倡举荐贤人、知人善任、任人唯贤。

峰峦环绕、山巅平坦的夹谷台,据《史记·孔子世家》记载,是公元前500年齐鲁两国会盟之地。孔子作为鲁国大司寇摄行相事,出席会盟,事先命令左右司马挑选五百精兵待命。会盟台由齐国修建,鲁定公、齐景公登台会盟时,齐国乐队手持兵器蜂拥而上,孔子快步上前护驾。齐景公惭愧,挥手示意乐队退下。齐国戏谑艺人和滑稽侏儒上台,孔子再次挥袖抗议,齐景公只得道歉并将他们斩首。齐景公深知道义不如鲁国,回国后把侵占鲁国的汶阳等土地归还鲁国。夹谷会盟中,孔子随机应变,折冲樽俎,以礼乐之举,挫败齐国阴谋,捍卫了鲁国利益,保全了鲁国国格,使弱势鲁国在外交上取得胜利,让齐国惶恐不安。

夹谷会盟,提升了孔子的政治威望,丰富了孔子的礼战思想。在孔子看来,礼战就是为礼而战,为正义而战。天下之乱,根在王纲解纽,礼崩乐坏;鲁国之乱,源于陪臣专权,君臣失统。要想实现鲁国强大,必须“强公室,弱三桓”,先实现忠君尊王,再实现尊王一统的政治格局。而当务之急就是“堕三都”,拆除季孙氏的费邑、孟孙氏的郕邑、叔孙氏的郈邑,消除他们威胁君王的僭越行为,维护鲁君权威,实现国家一统。

“堕三都”在鲁君支持下悄然展开,孔子深知“堕三都”对鲁国意味着什么,而一旦失败对自己又意味着什么。但孔子置个人生死于不顾,积极推进政治变革,同时做好了最坏打算。

起初,季孙氏、孟孙氏、叔孙氏为抑制家臣实力,赞同“堕三都”并与孔子密切合作,三月不违。期间,费邑宰公山弗扰起兵反鲁,孔子派申句须、乐颀率军击败公山弗扰,“堕三都”胜利在望。郕邑宰公敛处父反对堕毁郕邑,孟孙氏为保住既得利益而公开抵制,孔子与三桓“三月不违”的合作关系破裂。鲁定公率军包围郕邑,但未攻下。堕三都计划半途而废,孔子面临最大的政治忧患。

“行百里者半九十”,此时的孔子不仅面临内忧,而且遭遇来自齐国的阴谋祸乱。夹谷会盟后,齐国人感到恐惧,“如果孔子当政的话,鲁国必然称霸,而我齐国土地挨近它,就会被兼并。何不赶紧献送土地?”齐国大夫黎鉏说:“请先设法阻止孔子当政,阻止不成再献送土地,难道算晚吗?”于是,齐国挑选国中美女八十人,穿上华丽服装跳起《康乐》舞蹈,连同带有花纹的宝马一百二十匹,馈赠给鲁国国君。齐人将盛装女乐、有纹骏马陈列在鲁国都城南面的高门外,季桓子换上平民服装前往观看多次,打算接受,就告诉鲁定公要外出巡回周游,终日前往观看,懒于处理政事,鲁君从此整日沉湎于声色犬马。

大道之行,天下为公。胸怀天下的孔子怀揣大同理想的种子,眺望壮阔无边的原野,踏上了一条周游列国的漫漫征程。

■资料图片①汶上孔子宰中都博物馆塑像《德治仁政》②尧庙③韶院村,孔子闻韶处④汶上孔子宰中都博物馆内景⑤孔府内宅门内被称为“戒贪图”的照壁。⑥位于今淄博市博山区的夹谷台⑦明代诗人、吏部尚书、文渊阁大学士李东阳手书“圣人之门”