仲子之于泗水,犹如孔子之于曲阜。1974年,泗水仲庙拆除。近半个世纪之后,一座崭新的仲庙在泗城济河西岸复建竣工,仲庙和新建的仲子文化广场,组成仲庙景区供免费游览。当地人通过网络照片、视频,迅速将这一消息传给世界各地的泗水人,仲庙景区成为人们争相聚集的地方。

一

仲子,名由,字子路,又名季路,鲁国卞邑(今山东济宁泗水县泉林)人。追随孔子40多年,和孔子一起“堕三都”、周游列国,与孔子进行学术辩论,为儒家学说的创建与传播做出了不可磨灭的贡献。在弱肉强食、社会动荡的春秋末年,仲子集文武政于一身,是难得的具有真才实学的人才。

仲子勤学好问、孝亲敬长,尊师卫道、尚义信诺,扶贫济弱、崇勇好强,擅长驾车、射箭、牧军、治政,忠孝智勇大半占尽。荣登“政事科”,位列“圣门十哲”,尊称“至贤”,加封“卫圣”。孟子说仲子“闻过则喜”比之虞舜,朱子(朱熹)则尊仲子为“百世之师”。

百善孝为先,仲子“百里负米事亲”,被列入《二十四孝》。在这部古代孝文化故事中,《哭竹生笋》离奇如神话,王祥《卧冰求鲤》让人怀疑真实性而难以效仿,《郭巨埋儿》因其残忍令孩童恐怖老人恶心,而仲子负米事亲,则真实可信,易于践行。

陬邑(今曲阜)城南盛产香稻,“一家煮米,十家闻香;一村煮米,十里飘香”。仲子年少时家贫,经常吃野菜藜藿。为了父母,他时常到曲阜买米,来回都要百十里路,背着米走路更是辛苦,但仲子乐此不疲。途中常在济河西畔歇息,后人曾在此立碑“仲子负米歇肩处”。石碑不远处的一条街,叫作仲子街。

仲子双亲年事已高,他也从未远离,还委屈自己寻了一个低下的职业。有人问他为何这样做,仲子说:“父母健在,不敢自恃高贵。”父母去世后,子路按照礼节安葬了他们。守孝期满,向南游历到楚国。

楚君与子路相谈甚欢,引为知己,留下他做了高官。出游随从车近百辆,宴饮丰盛列鼎而食,声势赫赫。他抚今追昔感慨万千,不禁悲从中来,“树欲静而风不止,子欲养而亲不待。我现在富贵了,可父母已经不在了。多想像当年那样肩扛米袋步行百里到家,孝敬父母啊。把丰美的食物供在父母墓前,不如在他们生前用好菜好饭供养他们!” 孔子听后,叹道:“仲由孝敬父母,可以说是在父母生前尽心,在双亲死后也尽心了,这样的人不多见了。”

二

孔子周游列国,弟子仲由随从保护左右。孔子身长九尺,约合1.92米,也力大无比。可他认为弟子仲由比他更勇敢,“由也,好勇过我。”

子路是执掌鲁国大权的季氏家族的重要家臣,在帮助恢复鲁君权力的过程中,他是孔子弟子中出力最多的,他拆掉3家贵族高大的城墙,拔除这3个乱国集团,史称“勇坠三都”。而屡屡碰壁,“惶惶如丧家之犬”的孔子,幸亏有子路在身边,孔子发自内心地说:“自吾得由,恶言不闻于耳”。

仲子60岁时出任卫国蒲邑宰,当时的晋国想攻打卫国,由于子路在蒲邑,晋国人不敢从那里过,可见仲子之勇在当时的影响。

学者金小钧认为,儒家文化中有两种传统,一种是孔子的智慧、理智与避险精神,一种是子路刚毅、勇敢和豪放精神。如果说孔子代表了儒家的“柔”,那么子路则代表了儒家“刚”的一面。

孔子有点像他的先祖微子,打不过就跑,一走了之。“危邦不入,乱邦不居。天下有道则见,无道则隐。”孔子思想中有保命哲学和机会主义,灵活有余,勇敢不足;而子路的见义勇为精神,恰恰可以弥补儒家文化的这种缺憾。

仲子之勇不仅是在危难时挺身而出,还表现在敢向君王、老师提出反对意见,勇于表达自己的主张。他粗野之中的耿直、纯真,更为可贵。

鲁国贵族季氏的家臣公山不狃,在费邑搞独立王国,派人来请孔子前去共同治理。人生不得志的孔子,见有人邀自己施展才能,正合心意,但子路却不让去:我们怎能与乱臣贼子同流合污呢。

三

孔子宽宏大量,也才有了敢于直言的子路。孔子不是小肚鸡肠的人,说子路 “当仁不让于师”。他发自内心地感叹道:“道不行,乘桴浮于海。从我者,其由与。”政治主张无人理解,能够跟随自己的只有仲由了,他将子路视为世间唯一知己。

子路德才兼备,文武双全,为孔子驾车、警戒和处理杂务,三位一体的角色,弟子中只有子路能够担当。孔子所乘的车,是交通工具,更是身份象征,极为昂贵。“六艺”中有专门的“御”艺即驾驶、赶车技能,孔子喜欢子路驾车,说明子路“御”术高超。

仲子绝不是四肢发达、头脑简单的赳赳武夫,他擅长抚琴。孔子从琴声中听出杀伐之声,对子路进行了严厉批评。仲子痛悔自责,闭门思过,“七日不食而骨立焉”。孔子深受感动,“由,知改过矣,过而能改,其进矣乎!”孔子对子路的评价相当高。“衣敝缊袍,与衣狐貉者立而不耻者,其由也与?”子路的身上有超越物质的内在美、大气象。

仲子善于思考,不耻下问,与孔子的学术问答记载达160余条,仅《论语》中就达40多段,《孔子家语》中也有10余处。子路对于任何一个问题,都要问个为什么,坚持问到底,直到明白。师徒二人的对答,如切如磋,面红耳赤的生动画面,2500多年后的今天仍然鲜活如新。

仲子向孔子的询问中,比较有名气的有问政、问士、问成人、问君子、问生死、问鬼神、问理政、问治军等等,几乎无所不问,涵盖修身齐家治国平天下的诸多方面,从中看出子路思考问题的深度和广度。

子路仗义,“愿车马衣裘,与朋友共,敝之而无。”希望可以把车马衣服皮袍等都与朋友分享,就算都被用得破旧了也没有什么遗憾。

子路、颜路、曾点是和孔子一辈上的人,只比孔子小七八岁、八九岁,是孔子办学最早的一批学生和伙伴。冉求、颜回、子贡、曾参等人,都是比子路小20多岁的晚辈,子张、子游等就更小了。

子路跟随孔子大半生,是孔门中说话很有分量的人。子路耿直,时常直言不讳地批评孔子。宋明两代的卫道士,把孔子绝对神圣化了,某种程度上影响了后代对子路的评价,但早期的儒家文献对子路评价相当高。

季康子问:“仲由可使从政也与?”子曰:“由也果,于从政乎何有!”孟武伯问子路仁乎。子曰:不知也。又问。子曰:由也,千乘之国,可使治其赋也。不难看出子路是德才兼备、文武全才的实干家。孔子在向鲁哀公推荐人的《题名录》中称仲由为人刚烈耿直,勇猛异常,才艺超人。

最体现仲子政治才华的,来自孔子对他“三善治蒲”的赞赏。子路曾为今长垣县蒲城宰,蒲邑乃卫国粮仓。子路做了蒲宰一年后,孔子在子贡陪同下,暗访蒲邑查看仲由的政绩。

见到仲由之前,孔子就3次称赞他的政绩,子贡不解。

孔子说:一进蒲境,就看到田地禾苗嫩绿,百姓在挖沟洫,说明子路下功夫组织百姓尽力农耕,可见子路很有威信。进入城内,看到百姓房屋坚固,院墙完整,社会治安良好。到了官署,看到子路非常清闲,部下听从命令。这样看来,三称其善,恐怕还不够。

孔子的解释,让学生茅塞顿开。

仲子尚义重诺,忠信明决,言出而令人信服,得到人们的尊重和信赖。答应了别人的事情就急于去践行,听到该做的事情就立即抢着去做。在未做完之前,唯恐又听到另一件该做的事情而无法立即去做。

孔子曾感慨地说:“片言折狱者,其由也与?”判断官司本应听两方,但只要仲由说话,凭他一方的话就可以判定了。因为仲子是诚信的化身,是正义的代言人。

四

一诺千金,一言九鼎。仲子的承诺可以替代国家的承诺,真是前无古人后无来者。《左传·哀公十四年》记载了仲子的“一诺无盟”:小邾国的大夫射,用句绎作为交换条件投靠鲁国,他说:“如果季路(仲由)答应和我盟誓,我就不必和鲁国盟誓了。”当时仲子在卫国做大夫,鲁国便派人把射的意思告诉仲子,但仲子拒绝了。季康子又派冉有前去劝说仲子:“鲁国是个千乘大国,但射却信不过,而单信你子路的一句话,你为什么要辜负人家呢?”仲子说:“射背叛了小邾国,成了叛臣,如果我答应他,就是对他有‘义’了,我是不能这样做的。”

仲子之所以能取得人们的信赖,其诺言甚至比千乘之国的答复更有力量,在于仲子不是毫无原则地承诺,而要看是否合乎仁、义、礼等要求。合则承诺,不合即使再大的名、权、利,他也不会答应。仲子从不轻易许诺,而且说的少做的多,一旦许下诺言就一定去兑现。

仲子之死——结缨赴难,更是将他的“用生命践行诺言”演绎得淋漓尽致。

子路是孔门最忠勇正义、刚直不阿的人,不会明哲保身。孔子说过仲由“行行如也”“不得其死然”的话,对子路冒死就义洞察秋毫,后来的事情果如孔子所料。

子路在孔子自卫返鲁时,跟着孔子回到鲁国,并曾在季孙氏那里做事。3年后,他又受邀回到了卫国,做了大夫孔文子私邑蒲地的长官,即蒲大夫。不久,孔文子病死,其子孔悝继承父职为执政。

孔悝之母孔姬,是蒯聩的姐姐、卫出公的姑姑。蒯聩在孔姬等人的帮助下,回到都城,强迫孔悝与之结盟,并劫持孔悝登上高台,进攻卫出公。孔悝的家宰栾宁派人告知驻守孔悝采邑平阳(今河南滑县东南)的子路,子路急忙赶往国都帝丘救难。

赶到帝丘时,子路遇见另一位孔门弟子、时为卫大夫的高柴(字子羔)由城内逃出,为避卫国大乱而准备归鲁。子路没有听从高柴的劝阻,斩钉截铁地说:“接受人家的俸禄,就要救人于灾难!”

子路冲入城中,攻到孔悝被围困的台下,与蒯聩手下猛士战作一团。因寡不敌众,交战中被戈击断了帽带。见已无脱身的可能,从容地捡起帽子,说:“君子死,冠不免。”系帽带时,子路被杀死,又被一拥而上剁为肉酱,时年63岁。

孔子得知子路被杀的凶信,悲恸万分,哭于中庭,口中喊着:“噫!天祝予!”啊呀,这是上天要断了我的命啊!听到子路被剁成了肉酱,立刻叫人把家中准备食用的肉酱倒掉,从此永不食肉酱。师徒深情,跃然纸上。

今天的仲庙,也像岳阳楼、黄鹤楼、鹳雀楼、滕王阁一样,历经毁坏又多次重修复建,彰显了文化的生命力和仲子的人格魅力。

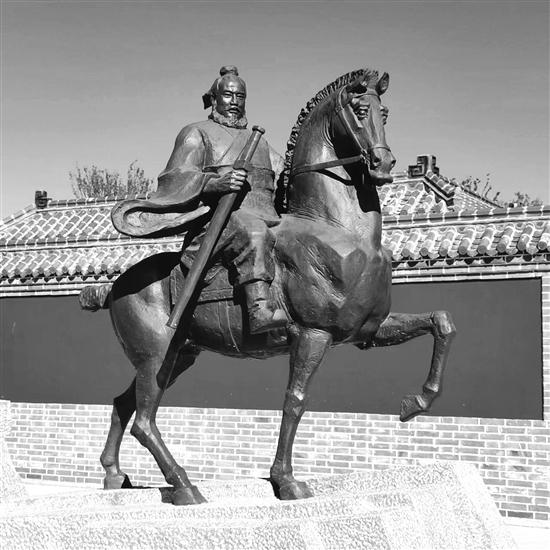

①仲子雕塑

②仲子拜师孔子

③仲子文化公园一隅 ■刘文华 摄影

④仲庙高明殿 ■韩国星 摄影