从郁达夫以降,游记散文就成了富阳文学中浓墨重彩的文体。富春江就是富阳人的母亲河,古往今来,无数文人墨客为她作诗赋曲。李桓有诗云,“天下佳山水,古今推富春”,吴融亦叹“天下有水亦有山,富春山水非人寰”。如果说黄河是一首唐诗,富春江就是一阕宋词。江水滔滔,文脉绵绵,黄地郎就是富春江养育长大的孩子。

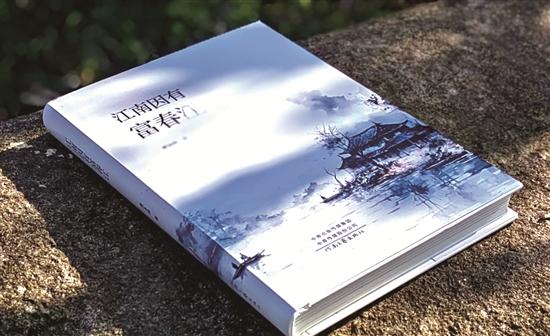

黄地郎,1969年生,本名黄玉林,土生土长的富阳人。2023年末,他出版新书散文集《江南因有富春江》,个人介绍十分简平:戴眼镜,性温和,上班族。黄玉林平日在机关任职,为人低调,因此人们可能并不知道他是中国散文学会和浙江省作家协会的会员,也不熟悉他在文学上的造诣。

《江南因有富春江》记录了黄地郎在富春江的日常生活,事无巨细,包罗万象。书中的每一个章节都紧扣一个主题收录文章,如开篇“富春寻文”一辑,写了许多奇文异诗、逸闻趣事。“山乡味道”一章则写了许多富阳人耳熟能详的物事:灰汤粽,小竹椅,乌桕,上官笋,猪头肉,蓬汤圆,马兰头,米馃,狼鸡头,还有一些更显赫的“名物”:龙羊三宝,永昌臭豆腐,安定云雾茶,龙门油面筋,大源竹纸……

他不写小桥流水人家的旖旎,而三言两语勾勒出富春江的神韵;没有繁琐考究的文史写作,而典故诗词也能信手拈来。听江畔鸟鸣便知“入春解作千般语,拂曙能先百鸟啼”,见江平如镜就写“远岸平如剪,澄江静似铺”,一手擒来李杜诗篇,一手不时引用麦克唐纳或是尤瓦尔赫拉利的名言警语。

或许因为黄地郎平日里涉猎广泛,成就了一位当之无愧的杂家,因此引用时并不会让人觉得刻意炫技,而时时铸语神来,旁征博引,别开生面。

黄地郎很会玩,他的文字很好玩。他还写春天的竹笋揭竿而起,夏日满山的绿意欣欣,秋天的枫杏相映成趣,冬日鳗蟹空游无依;他还会兴致勃勃地给大家列出独一份的尝鲜鱼历:正月吃菜花鲈、二月尝刀鱼、三月品鳜鱼、四月煲鲫鱼、五月白鱼、六月编鱼、七月鳗鱼、八月鲍鱼、九月鲫鱼、十月草鱼、十一月鲢鱼、十二月青鱼……他对富阳各处景观地名皆是如数家珍:龟川秋月,鹤岭晴云,樟岩朝雾,花坞夕阳,恩波夜雨,吉祥晓钟,中沙落雁,苋浦归帆……活脱脱就是一本行走的富阳记忆。

黄地郎的写作明净而淳朴,他总是描绘最切近的节令农事,最生动的风土人情。除了乡土散文,书中也有很多家长里短的私写作:他会“抄袭妻子的岁数”,像妈妈教训孙子一样没收妈妈的手机。他写作时常会冒出一些富阳的方言俚语:“白脚管”“乌干菜,白米饭”“草口好”。这些用语,若不是真正由富春江养育而成的人是写不出来的。

海德格尔说:“接近故乡就是接近万乐之源。故乡最玄奥、最美丽之处恰恰在于这种对本源的接近……这乃是命中注定的。”

什么样的本源能同时滋养出郁达夫的文和黄公望的画?黄公望的《富春山居图》画了3年,画搁在山中,身云游山外,“五日画一山,十日画一水”,寄送的也是法号为“无用”的师弟,连画名都是后人补称上的。这种不紧不慢,举重若轻,依然造就了“十大传世名画”之一。

这种在黄公望身上尤为凸显的“富春气质”,其实就是一种对待生命的态度。富春是一座慢城,富春江水则静水流深,或许是一方水土养一方人,富阳作家的文字辨识度很高,总是平淡处见禅意,朴素处现真意。

往小处说,黄地郎在书中所描绘的这种富阳印象,或许能够引起同在一片土地上长大的人们的共鸣;往大处说,黄玉林的文字继承了富春江的神韵,笔下“富春”也早已不再是一座城市,而是一种意境。

没有宏大叙事,没有华丽词藻,写的都是触手可及的生活。这种平实朴素的禅意,是刻在富春文学骨子里的生命基因:不徐不疾,沉淀在日常中,以此拥有耕地一般绵柔的力量。黄公望读懂了富春江,黄地郎也读懂了富春江。他虽不以书写作为职业,但也用文学填满了生活的空白。他率性书写,并以书写为道路,朝真善美上升,与天地自然融为一体。

从乡野出发,长出文字,又从文字落回乡野……什么都写了是日子,什么都没写也是日子。从春夏到秋冬,从蹒跚至迟暮,日子就这样一天天翻过去,叠成了一本书。

《江南因有富春江》 黄玉林 著 河南文艺出版社