爱情,是人类美好的情感之一。经典的爱情故事与传说,像一簇簇动人的花朵盛开在历史的天空,它们的芬芳飘散,妩媚永恒。

——作者手记

梁山伯与祝英台的故事,是中国四大民间爱情传说之一,千百年来,温婉如初,感人肺腑,广为流传。

由杜宏春、樊存常基于峄山厚重的爱情文化积淀,提出的“天下第一情山”概念,受到学界关注。90岁高龄的中国社会科学院荣誉学部委员、中国民俗学会荣誉会长、中国民俗学界泰斗刘魁立,今年5月为峄山题写“天下第一情山”“天下第一情石”,对峄山爱情文化发展寄予厚望。杜宏春创作的《天下第一情山记》古文体作品集,提出峄山爱情文化创意产品设计理念,在“梁祝化蝶”传说基础上,设计了全景式的“梁祝新传说”。

11月9日,济宁市梁祝文化研究会邀请由专家学者、青年作家观察员和有关方面代表参加的“峄山天下第一情山”寻访团一行7人,赴峄山追溯梁祝爱情故事的历史印记。

奇山异石延绵的爱情文化

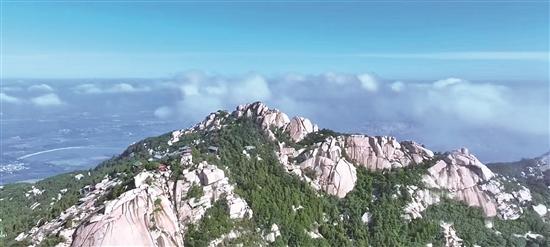

峄山位于孟子故里邹城市,中国九大历史文化名山之一,国家森林公园、山东省地质公园、国家4A级旅游景区,早在秦汉时期就著称于世,素有“邹鲁秀灵”“岱南奇观”“天下第一奇山”的美誉。峄山是传说中的伏羲女娲滚石成亲地,也是梁山伯与祝英台读书结缘地。

《孟子·尽心上》记载:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下”。东山即峄山,因众多的儒家文化印记,被誉为“儒家文化第一山”,又以卓尔不群的石蛋群地质地貌,形神各异的崩落岩块错落叠加,演化别具风格的滚石堆架洞,而集泰山之雄、黄山之奇、华山之险于一山。

寻访团于上午抵达峄山脚下,由“天下第一情路”开始了登山之行。这段位于峄山东路的幽径,保留了山体的原始生态,没有人工的垒砌与装饰,就连平缓的石阶,也是在原石上轻凿浅刻而作为行走防滑之用。

在由南向北的山路穿行大约10分钟,我们来到一座东西走向曳过山谷的吊桥。这桥寓意了爱情,名叫同心桥,由两座天然的巨石门洞连接,通往另一座峭岩之上。

同心的行程奇妙而瑰丽,一边是乱石穿空的峰岭,可远眺西峰之上,当今最大的汉字石刻——高15米、宽8米的“鳌”字。东北南方向则能俯瞰黄叶红枫的林海,金秋和初冬风情交织的村庄与万亩平畴。

继续向前,走过一段平缓的山地,两块依偎的“山”字形巨石,进入我们的视线。

这座天造地设的石雕,仿佛仰天长啸的马首,当地俗称“马嘴石”。传说伏羲女娲滚石成亲繁衍人类后,化作这两块石头,后人尊称为“人祖石”。

相传梁祝在峄山读书时曾来此游玩,祝英台问梁山伯,这两块石头像什么?梁山伯看了看说:像马嘴。祝英台摇摇头说:不是。又问,你再看看像什么?梁山伯看了又看说:像两个玉米。祝英台摇摇头说:不对,你再仔细看到底像什么?梁山伯左看右看,摸了摸自己的头,突然大声说:我想起来了,像木鱼。祝英台生气地说:你真是敲不响的木鱼疙瘩。说完,风也似的离去。因此,这两块石头又被后人戏称“三问石”。

这有着神秘情感和庄严企盼的石头,在人们心目中被赋予更多的灵性与遐想。近观它的形态,宛如缠绵并肩、相拥而坐的一对有情之人,因而又被称为“天下第一情石”。

我们原路返回山下,乘车来到南山门,从南路出发,探寻梁祝读书洞遗址,寻访梁祝读书处峄阳书院,随后观看了峄恋园梁祝舞蹈表演。

峄阳书院是传说中的梁祝读书处,2010年按原貌恢复重建。这座明清特色的四合院落,有着高耸的台阶,影壁墙上刻有“尼山一脉”4个镏金大字。书院正殿三楹,东西配房各三楹。正殿是讲学的地方,东西配房是梁祝文化展览区。

梁祝曾在峄山读书,留下了梁祝读书洞、梁祝泉、梁祝祠等遗址。元至元元年间(公元1264年),峄山上就建有梁祝祠。陈云琴游峄山时,曾写下“信是荣情两未终,闲花野草尽成空。人心到此偏酸眼,小像一双万寿宫”的诗句。明代万历年间,邹县县令王自瑾题写的“梁祝读书洞”和“梁祝泉”刻石,在峄山上依然清晰可辨。

文化“两创”映照的传承之光

对于在峄山游玩的旅行者来说,传说、古籍、遗址乃至研究和考证,或许是深奥的,而在文化底蕴深厚、文化资源富集的奇山异石之间,当地文化“两创”鲜活的具体实践,则以最接地气的方式,洞开了梁祝文化传承的大门。

梁祝传说中的梁祝读书洞,东西长10米,有天然形成的石桌石凳。洞内有两泉,东为鸣心泉,西为梁祝池。泉水清澈,声如拂弦。而洞里的通道,也多是峄山特有的狭窄石缝,曼妙曲折,只有身段苗条、骨节灵活的人方可通过。石缝的出口,直径大约半米,游人须身轻如燕,弯腰抱膝,才能一步一寸前行。

这份在原生态山地可遇不可求的体验,是妙趣横生的,让人在探险、惊奇和历练中亲近似有悲壮色彩的爱情传说。

这里是以梁祝文化为轴线,以梁祝读书洞片区为依托,凭借原生态打造的趣味性峄恋园。采用数字技术构建了脉动泉、彩云滑道、圆梦谷、好好学习顺滑、天天向上攀爬、娲屋乐园、圆梦剧场、乐水台、斗牛场等23个游乐项目,融合梦回童年体验、亲子研学团建、暑期戏水狂欢、洞穴地质探险、情侣山盟海誓、萌宠互动休闲、夜游灯火阑珊、饕餮美食盛宴、沉浸演艺呈现、网红打卡纪念等十大亮点,形成“礼遇峄恋园,读书成圣贤”“结缘峄恋园,爱你一万年”“走进峄恋园,立马转少年”“读书洞洞天,峄恋园梦圆”“灯火璀璨夜阑珊,夜间消费新标杆”五大特色文旅IP,让游客在虚实结合、亦真亦幻、动感交互的项目体验中,感受传统文化的魅力。

我们欣赏到的《梁祝》舞蹈,是以峄山梁祝传说为背景,结合中国古典舞,由两名舞者演绎的梁祝峄山相识相知相爱的故事。

在结束上午寻访时的座谈会上,寻访团成员分别做了主题发言。

济宁市档案馆馆长杜宏春说,峄山自然景观奇特,历史文化丰富,旅游资源多,但峄山的根源是什么?峄山的灵魂是什么?是多年来人们探寻和争论的问题。而伏羲女娲是人类始祖,女娲补天造峄山,伏羲女娲滚石成亲定情峄山和梁祝峄山读书结缘的传说,是峄山爱情文化之根源,是峄山文化之灵魂。

座谈会就中国民俗学泰斗刘魁立为峄山题写的“天下第一情山”“天下第一情石”展开专项研讨。

杜宏春建议,2025年在邹城市峄山举办“峄山‘5·20’爱情节”,通过活动开发峄山爱情文化旅游,做大“天下第一情山”旅游品牌,叫响“峄山天下第一情山”,增强峄山爱情文化旅游的吸引力和影响力。

济宁文化名家、济宁市地名文化学会副会长成岳在发言时说,峄山梁祝文化,是峄山独特的爱情文化资源。规划建设首先要正本清源,发掘统筹好伏羲女娲传说、孔子登东山小鲁、秦始皇东巡首登峄山、李斯碑、峄山刻石文化等资源,科学布局峄山爱情文化的定位与占比。特别是在文化理念和“两创”实践中,甄别历史记载、民间传说、衍生产品的边界。

突出峄山文化、梁祝文化和主题创意内伏羲女娲传说等元素的地域特性,同时解决好四省六地国家非遗梁祝文化相互映照的关系。建议展陈场馆院落增强梁祝故事的原始感、年代感、沧桑感,避免文化场馆特别是衍生产品的同质化,并建议这一品牌书面表述为“峄山·天下第一情山”。

济宁孔子文旅集团总经理助理、文化创意产业部部长、山东儒兴文化创意产业有限公司总经理李海明认为,峄山要强化主题特色宣传,研发推广独具特色的爱情文化旅游等系列产品,不断加大研学游客吸引力度,通过主题场景的打造,更好地调动、满足游客情绪价值。可与微山县马坡梁山伯祝英台文化园及太白湖区、微山县周边旅游点形成联动,强化集合效应,增强游客黏着度,适时打造梁祝爱情文化旅游线路。

梁祝文化研究专家、济宁市梁祝文化研究会会长樊存常说,梁祝文化是中华民族的优秀传统文化。2006年5月20日,济宁梁祝传说被国务院公布为第一批国家级非物质文化遗产。2023年3月26日,在青岛市召开的全省旅游发展大会上,周乃翔省长表示,济宁市在重视儒家文化的同时,也要重视其他文化,特别是要抓好济宁的梁祝文化,要让“蝴蝶”飞起来。济宁市专门成立了梁祝文化专班,邹城市在峄山重建了梁祝读书处峄阳书院,加强了对梁祝读书洞遗址保护和峄恋园建设,微山县重建了明代梁祝墓、祠。

可以通过举办“峄山爱情文化节”活动,让游客走近峄山,拜“人类婚姻始祖”,赏“天下第一情山”,走“天下第一情路”,观“天下第一情石”,品“天下第一情泉”,寻“梁祝读书之声”,唱“爱就来峄山之歌”,作“永恒爱情之诗”,结“永恒爱情之缘”,扩大“峄山天下第一情山”的国内外影响。

济宁市政协原副秘书长、办公室主任,二级巡视员闫百川,在谈到做大“峄山·天下第一情山”品牌时说,要搞好爱情文化旅游策划,集中宣传,就要做好“四个一”:唱响“爱就来峄山”这一首歌,举办一场有浓郁地方特色的集体婚礼,开展一次博古通今的“峄山杯”全国爱情诗词大赛,打造一条高层次的峄山爱情文化旅游线路。为梁祝文化宣传造势,把影响打出去。

邹城市人大常委会副主任王永玲表示,各位专家为峄山爱情文化旅游发展提出了很多好的建议,将根据实际情况,研究制定具体的活动方案,积极主动做好峄山爱情文化资源的保护利用,突出爱情文化主题,规划建设好峄山爱情文化旅游线路,特别是充实完善梁祝读书处峄阳书院和峄恋园,以“峄山爱情节”活动为突破点,通过举办系列文化活动,做大“峄山·天下第一情山”这个品牌,做好峄山爱情文化旅游。

用今天的眼睛读取济宁文化

济宁是始祖文化发祥地,儒家文化重要发源地,水浒故事、梁祝文化起源地,驰名中外的运河之都。正如专家们在座谈中所指出的,济宁文化底蕴丰厚、资源富集,峄山同样呈现出文化的多元性,在梁祝文化的发掘与传承中,兼容并包、独树一帜是至关重要的环节。

梁祝文化在济宁线索纷繁,传统的山东琴书和邹城山头花鼓戏等地方曲艺中,都有梁祝峄山读书的故事。例如“梁山伯祝英台二人结故友,就在红罗峄山念文章,二人死后合葬在马坡泗河沿上”等等耳熟能详的唱词。

令人惊奇的是,在明代著名学者张岱所撰《陶庵梦忆》卷二首篇《孔庙桧》中,有如下记载,“己巳(明代崇祯二年,公元1629年)至曲阜,谒孔庙,买门者门以入。宫墙上有楼耸出,匾曰:梁山伯祝英台读书处,骇异之。进仪门,看孔子手植桧。”这段鲜为人知的笔记,确切地讲述了人们熟知的曲阜孔庙内,竟然也有纪念梁祝的胜迹。

而明武宗正德十一年(1516年),皇帝钦差大臣崔文奎重修“梁山伯祝英台墓记”碑记载:梁山伯祝英台在峄山读书三年。这一方面印证了梁祝传说在济宁的广泛性和深入性,也彰显了发掘、整理、研究与传承的紧迫性和典型性。

寻访团于当天下午转道微山县马坡镇梁祝文化纪念园,现场考察了蝶苑、梁祝墓,以及1952年在马坡村发现的梁祝墓碑。傍晚时分,寻访团抵达济宁高新区接庄街道垞河村。这里有一座始建于明崇祯十六年的奶奶庙,村中祝氏族人尊称祝英台为“老姑奶奶”。

寻访感悟

一路走来,在这些浸润着梁祝爱情文化的传奇之地,一场以化蝶为图腾的凄美故事,如同中国的牛郎织女、西方的罗密欧与朱丽叶等经典一样,并未给人们留下凄婉、哀伤的悲剧色彩,反而以爱情的忠贞、坚守与浪漫,唤起了人们对纯真情感的执着与憧憬。

正如那首《爱就来峄山》中唱道:“一条洒满阳光的小路曲曲弯弯,伏羲女娲定情的磐石就在眼前。深情看一眼爱就住心间,浪漫峄山见证爱的宣言。

梁祝泉边飘过的情歌穿越千年,三问石前多情的人儿久久流连。思念在天边,爱就在眼前,浪漫峄山见证爱的浪漫。

爱就来峄山,相约一年年。碧草青青花盛开,梁祝有诗篇。你来许个愿,我来许个愿,天长地久不分开,一生永相伴。

爱就来峄山,相约一年年。高山流水遇知音,最美的遇见。峄山爱情山,梦的桃花源,心想事成两相悦,幸福到永远。”

梁祝爱情之于今天的意义,不仅是围城中人婚恋旅程的试金之石,也会成为走向婚恋之人源自中华经典的文化关照。

■图为《爱就来峄山》影音资料