通往千阳的路,自古就是一条蜚声海内外的尊师之路。因了两千多年前的圣贤孔子,和他那因登高望鲁尊师而闻名天下的弟子燕伋。

一次从千阳匆匆而过的经历,在这个从东向西一眼望尽的小县城,不经意间看见了燕伋望鲁台的大牌楼,来不及驻足观望,心里留下了一丝遗憾。

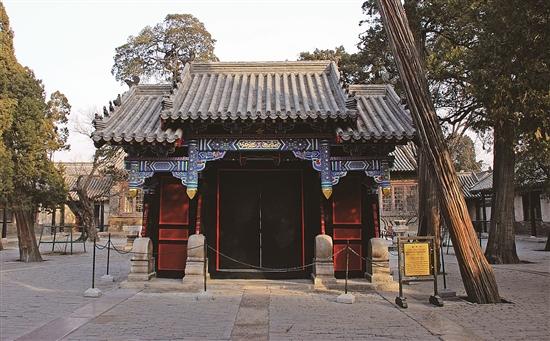

曾经流连于曲阜的孔林孔庙,崇德尚礼,身置其中,不由令人想起“神鸦社鼓”这个古董一般的词汇。雄伟高大的孔庙里的大殿、宗祠,传递出肃穆、庄严的气氛。徘徊其间,宗庙、社稷这两个词蹦出脑海。

细想,在中华大地上没有哪一个家族的宗庙,会与一个国家的江山社稷、政治文化制度联系得如此紧密,影响如此深远。孔庙的泱泱气势,威震华夏,那案几上供奉的牌位,摆放的礼器,令人想起熟悉的汉隶名帖《礼器碑》,这碑也应该在孔庙之内,只是当时没有找到。

孔氏宗庙里依次摆放的孔家祖宗后代的牌位,带着新鲜的草木香气,穿过千年古柏,让暖暖朝阳投映在长长的侧殿里。悠长而幽暗的侧殿里,孔氏家族的祖宗画像及牌位,显得古老而神秘,一两个人置身其中,幽静得有些怕人。

孔庙里直刺向天,或斜仰着的千年古柏、古槐,合抱之木在晨光里吞吐着氤氲于清新的氧气。看过金声玉振牌坊、泮水桥、棂星门、圣时门、弘道门和大中门,一路走来,古柏苍郁。

孔庙里必看的是大成殿,殿里供奉着孔子像,两侧配祀颜回、曾参、孟轲等十二哲像。大成殿前露台宽阔,为祭祀时舞乐之处。殿前是相传孔子讲学的地方,建有杏坛亭,古柏苍苍,行走其间,让人感到先贤无声的力量。

大成殿始建于宋朝,历经千余年,清朝时扩建至今模样。经过大殿,空气中散出古建的悠远之气。偶尔,传来钟磬声,被香火味牵引,顺着岁月的小道,来到孔府的宅院。

在一出出秩序井然的孔子后人的宅第,寻觅数千年来儒家文化鼻祖的踪迹,这里是中华儒学的发源地。被尊为万世师表的孔子,曾修《诗》《书》,定《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》,对后世产生了极其深远的影响。

流传至今的《论语》,记录着孔子“仁政”“礼教”思想。生于动荡的春秋时代,一生奔波于各国的孔子,执着地推行仁政思想,成就了孔子在中华文明史上教育家、思想家和政治家的牢固地位。司马迁曾对孔子敬仰备至:“高山仰止,景行行止。虽不能至,心向往之。”

曲阜,为燕伋心向往之,春秋时期是鲁国之地,也是孔子办学之地。孔子门下有72贤人,燕伋名列第36位,是孔子最得意的陕西弟子。千阳也因了燕伋终年登台望鲁尊师的故事,而名流千古,望鲁台成为华夏尊师重教的文化象征。

当我走上燕伋望鲁台,眼前是肃然而立的燕伋汉白玉塑像。我的脚步走过大牌楼、思师亭、尊师亭、启文坛、燕居宇、燕伋塾院,在这些为纪念燕伋而新建的人文景观里,流连之间能感受到新世纪的气息。

在一块石碑上,刻着燕伋生平功业的文字,供今人追寻燕伋的踪迹。因燕伋而来的“铁肩道义”“路不拾遗”的成语典故,成就了燕伋的英名。“吾爱吾师,更爱真理”,虽是近代人的语录,以此来概括燕伋的一生不为过。他一生追随孔子,实质上也是在追寻人生的理想。

人生理想的“三不朽”:立德、立功、立言。这位秦人一生追随孔子,志在立德。燕伋生于周景王四年(公元前541年),秦地千阳水沟镇燕家山人。燕伋的父亲是一位有远见卓识的人,他嘱咐儿子赴鲁国寻找孔子求学,启文造化。

燕伋遵从父亲遗命,曾三赴曲阜,拜孔子为师。他潜心学业,与孔子的其他弟子一起,追随老师周游列国。寒来暑往,春去秋来,燕伋寒窗苦读,学富五车,才高八斗,终于在40岁时荣归故里。

燕伋在渔阳设坛教书,收授弟子,传道授业,执教十八年,开启了三秦教育之先河。相传,燕伋教书之余,因想念恩师,每日早晚用衣襟撩土筑台,感动了学生和周围住户。他们纷纷前来帮忙,终于筑成了名垂千古的中华尊师重教第一台——燕伋望鲁台。

历史上,登高望远给人以视野的开阔和精神的引导,有其浩瀚的寓意。曹操登高,“东临碣石,以观沧海”“登清台以荡志,伏高轩以游情”;杜甫登高,忧国思家,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。万里悲秋常作客,百年多病独登台”;范仲淹登高,心忧天下,生发“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

梁衡说:“要造就一个有作为有思想的人,登高恐怕是一个没有被人注意却一直在使用的手段。凡人素质中的胸怀开阔、志向远大、感情激越的一面,确实要凭高御风、采天地之正气才可获得。”

燕伋登望鲁台,不仅是对老师孔子的崇敬与思念,更是对孔子政治思想的景仰。孔子的民本思想,即“民以君为心,君以民为本”“君以民存,亦以民亡”,开启了“君轻民贵”思想的先河,代表那个时代先进文化的前进方向。孔子的“以道育人、以德化人、以术授人”的教育思想,是孔子教育思想的三个层次。

孔子是有抱负的文化人,有思想的官员。他所处的时代,诸侯各国纷争不断,百姓涂炭。孔子奔波辗转于各国,传播仁礼治国的思想,虽屡遭挫折,经历困苦,仍不改其志,这就是儒家传统最早的仁礼治国、文化治国的思想。春秋以后的400多位帝王,大多是孔子思想的践行者和注释者,得之者治,不得者乱。

燕伋登高望鲁思念老师,是对孔子思想的一种认同与追随,一种文化政治的渴望。于是,这望鲁台成为中华文明尊师重教,追随尊崇儒家文化的重要象征和文化符号。

燕伋思师心切,得知老师的儿子伯鱼去世时,58岁又一次开启了跋山涉水的行程,第三次赴鲁,前往曲阜安慰老年丧子的恩师,在曲阜陪伴孔子度过了四个春秋。孔子去世后,他服丧三年,其间与众师兄弟整理修订孔子的《论语》等著述,成为孔子衣钵的传承人。

再回到故里渔阳时,燕伋已是65岁的老人了。回到家乡的第二年,终老于千阳,终年66岁,葬于千河南岸的寨子村西,古碑为证。

而今,当孔子学院遍及世界各地,我们再回想那些耳熟能详的孔子名言“仁者爱人”“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人”“朝闻道,夕死可矣”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”……以辩证的眼光再看孔子的这些名言,其思想和文化寓意依然深刻。

由此,就不难理解,为什么当年燕伋要撩土筑台,登高望鲁时留下深情的千古眺望。

■杨国庆 摄影