龙溪口的雨幕里,梁思成叩开那扇传出小提琴声的木门时,不会想到半世纪后,那些散落的琴音会与斗拱的木纹一起,成为家风里最坚韧的榫卯。

1937 年冬,当他们带着病中的林徽因和两个孩子,蜷缩在晃县临阳公栈的木板房里,当他们怀着“战乱时期不应离开祖国”的信念拒绝赴美时,这个中国知识分子家庭正在用最窘迫的姿态,完成一场关于文化基因的隐秘传承。

碎瓷片与批注

祖母的木箱里藏着半片青瓷,裂纹里还嵌着 1937 年晃县的雨。那年林徽因咳着血在煤油灯下改图纸,梁思成用笔在《营造法式》复制件上画批注,笔尖划破纸背的力道,像极了他们拒绝赴美时的决绝。

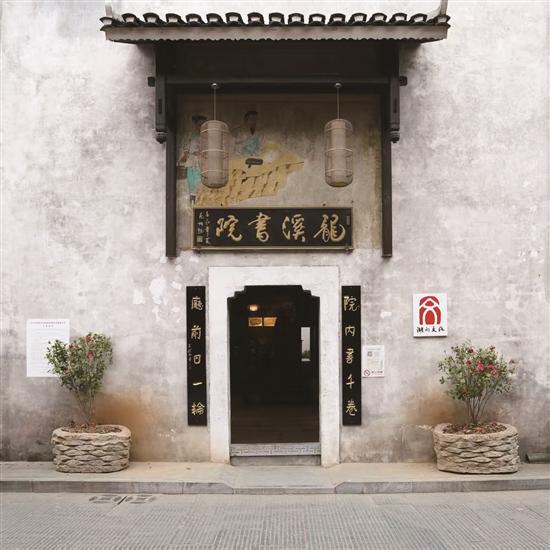

“我的祖国正在灾难中”—— 这句被梁再冰记了一辈子的话,后来变成了新晃龙溪书院里,那些被日军炸毁又重建的窗棂结构,断裂处总有新木楔入的痕迹,却比完整时更能抵御风雨。

在临阳公栈那间混杂着赌棍与车夫的陋室里,林徽因教女儿辨认地图上的河流走向,梁思成则带着儿子在 水边打水漂。他们把教科书里的 “家国”拆成了更具体的东西:是爹爹半夜煎药时的香与墨香的混合,是妈妈用铅笔在破报纸上勾勒的飞檐轮廓。

当空军学员们把阵亡通知书寄到这个临时的家,当林徽因泣不成声,梁再冰突然懂得,家风有时是用破碎来传递的——就像那些被日军炸毁的古建筑照片,残片里藏着比完整更清晰的文明密码。

未完成的测绘图

双拱桥的飞檐上,至今留着梁思成测绘时的身影。在那个兵荒马乱的冬天,他带着病妻弱子,却仍揣着卷尺和笔记本,把结构画进草稿。这绝境中对知识的执拗,后来成了梁家餐桌上的常态:哪怕在李庄的油灯下吃霉米,梁思成也要用筷子在桌上比划斗拱原理,林徽因则把杜甫的诗改写成建筑术语——“窗含西岭千秋雪”是借景,“门泊东吴万里船”是框景,那些被战火揉皱的书页里,藏着比枪炮更强大的传承。

病中的林徽因写下了长诗《哭三弟恒》:……你们给的真多,都为了谁?你相信/今后中国多少人的幸福要在/你的前头,比自己要紧;那不朽/中国的历史,还需要在世上永久……

“你已给了你所有的,同你去的弟兄也是一样。”当梁从诫放弃建筑学投身环保,当梁再冰在报道中坚持用文字搭建真相的框架,他们其实都在延续父母开创的家风:把个人命运嵌进民族文化的大结构里,哪怕做一根被战火熏黑的檩条,也要撑起文明的屋顶。

金缮修复的时光

去年在新晃龙溪书院,我遇见一位修复古建筑的老匠人,他在用金缮工艺修补一块弹痕累累的木匾。金线在裂缝中蜿蜒成河的样子,让我想起林徽因在李庄病床上修改国徽设计图的照片——那时她已经切除了一个肾,却仍用红铅笔在图纸上画下最锋利的弧线。

这种对美的坚守,后来成了梁家客厅里的日常:在艰难岁月里,整理着因遭受冲击而被破坏的部分文稿、图纸,依旧坚守着对父母精神的传承。

时间这位老人还记得,1937年那个雨夜,有对知识分子夫妇带着孩子借住临阳公栈,女主人发着高烧却坚持给孩子们讲故事。在苦难中保持优雅的能力,后来演变成梁家独特的家风:当梁从诫在农村插队时,他学会了春耕时把握犁的深浅,夏收时调整镰刀角度,以及扶犁赶牛耕地的劳动生活;当梁再冰于动荡岁月辗转奔波,她未放弃对知识的坚守与积累。就像梁思成在新晃测量的那些古建筑,越是历经劫难,越要在裂缝中长出新的榫卯。

月光漫过龙溪口的青石板时,我总会想起临阳公栈的那扇木窗。当年林徽因就是在那里,看着晃县的灯火,把句句诗词读给孩子们听。窗外是逃难的人流,窗内是文学与建筑的二重奏。在乱世中构建精神的家园,或许就是最好的家风传承——不是写在族谱里的祖训,而是像榫卯那样,把不同时代的苦难与荣光,都咬合进生命的结构里。

如今新晃的梁思成林徽因旧居里,还陈列着当年的物品。当游客触摸那些记忆,不会知道真正的传承藏在更隐秘的地方:是梁思成测绘图上永不歪斜的垂直线,是林徽因诗稿里比月光更清澈的韵脚,是所有在绝境中依然挺直的脊梁,构成了比任何建筑都更永恒的精神谱系。就像龙溪河畔的老樟树,把1937 年的风雨长成了年轮里的光。

①林徽因塑像②临阳公栈③林徽因诗歌《你是人间的四月天》④龙溪书院入口⑤龙溪书院主题空间的孔子雕像 ■姚本荣 摄影