济宁老运河的波影里,浮着一座明朝的桥。万历三十四年的月光,还沾在古老桥身的青石纹路里,明代济宁人陈伯友写《通济桥记》时蘸的墨,说不定还留着明代运河之风的清凉。

桥坐落在老运河的腰上,今解放路与运河路交叉路口,像根串起烟火的锁链。远望古桥,似乎还能看见南北客商的马队在这里打尖,耳边依稀传来马蹄子叩得青石板“嗒嗒嗒”的响声;运粮船的帆影擦着桥洞依次而过,船工的号子撞在石墙上,弹回河里,溅起串串水花;挑着货担的小商小贩挤在桥边,把叫卖声揉进糖稀里,连路过的猫都被甜得踮起脚。

可是有一年桥坏了,石板裂得像老人褶皱的脸,走上去吱呀作响。于是,马队绕路,船工改道,小贩的货担摔在泥里,河风里都带着忧愁。

高君是个热心肠的汉子,手里攥着攒了半辈子的银钱,拍着胸脯说:“修桥!”乡亲们跟着筹集钱款,把铜板碎银甚至刚摘的青菜,都摆进募捐的筐里。

物料备齐,万历三十五年动工起建,地基挖得很深,直触到老运河的底,每块石头都用糯米浆粘牢,像给桥安了颗稳当的心。桥边建了神祠,香火烧起来的时候,烟飘得比帆还高,像是在给老运河说:“这桥,稳着呢。”

次年,桥修好。竣工那天,乡亲们敲着锣来请陈伯友写记。他摸着桥栏上刚刻的莲花纹,指腹沾了点石粉,忽然问:“恁说,这桥叫通济,可通的是路,还是心?”

有人挠着头笑:“通济嘛,就是通着运粮的路,济着做买卖的人。这桥,船能过,马能走,小贩能摆摊,官人能歇脚,这不就是通济?”陈伯友没说话,望着桥上来往的人——卖布的和卖盐的挤在桥边,红着眼眶骂娘;挑着担子的父子因为几文钱争吵,儿子把担子摔在地上,父亲的脸比桥边的砖还冷。

风掀起陈伯友的衣角,他叹了口气,转身望着运河里的浪花,声音像被风揉过:“真正的通济,”他指着桥边的香案,缕缕青烟正飘向远处的帆,“是通心。不是抢着过,而是让着过;不是盯着自己的口袋,而是看着别人的难处。就像大家修桥,把钱凑在一起,把汗流在一起,把心连在一起。这样的桥,才不会坏;这样的路,才能走得远。”

那天,陈伯友写了很久。墨汁蘸了又蘸,笔锋扫过纸页,像扫过运河的浪涛。他写桥的坚固,写修桥人的侠义,写“通济”二字里藏着的仁心——通,是心与心的连通;济,是德与德的相济。

如今的通济桥,依旧站在老运河边。桥下平静的运河水,像一面镜子,仿佛照见当年修桥人的汗水,照见陈伯友的笔墨,照见每个过路人的脸孔。有人站在桥边拍照,有人坐在桥栏上吃早点,有人指着碑刻说:“你看,这是明朝的字。”可他们不知道,碑上的字里,藏着一座桥的灵魂——通济,不是桥的名字,是人心该有的样子。

河风掠过桥洞,带着当年的墨香,飘向远处。岸边的柳树晃了晃,像在说:“你看,那桥,还通着。”

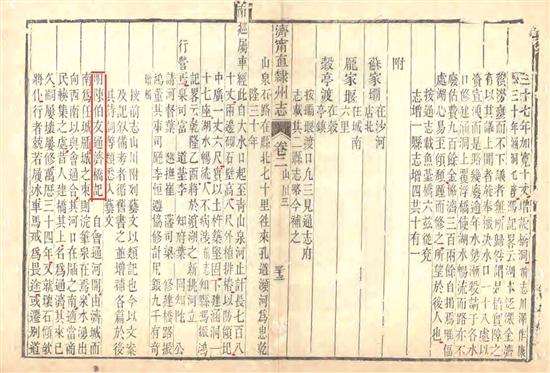

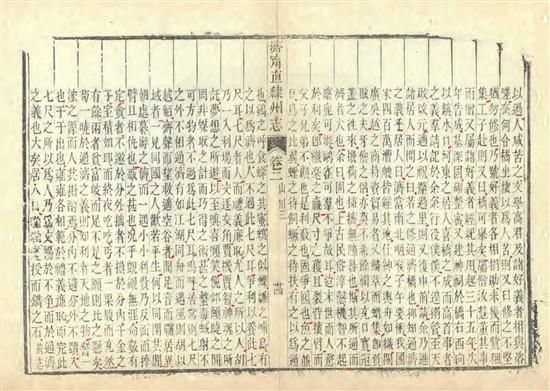

①②《济宁直隶州志》中的《明陈伯友通济桥记》 ■资料图片

老 济宁