八月的风突然敲击着窗棂,带着初秋的微凉,我不由得打了个冷颤。书案上,那本泛黄的《龙门二十品》拓片影印版静静摊开,仿佛还留着母亲双手抚摸过的温度。我再一次临摹《始平公造像记》,最后一笔,眼泪簌地坠落下来,在宣纸上洇开一朵墨色的花,向着母亲的背影开放。

母亲走了,在她的第九十六个生日后。那样安安静静,脸上还带着一丝微笑和从容。

母亲李莲君,是踩着倒春寒的雨来到人世的。她满月那天,外祖父家的老槐树正开着花,细碎的香雪般的槐花,落满土墙青瓦的屋檐和温馨小院。她是长女,五岁拾柴,七岁纺线,十岁就踩着板凳为大灶上的家人熬地瓜、野菜粥。

她十九岁从曹县城南纪楼村,嫁到城里衙门前的吕家,这是个忠厚善良、勤劳节俭、乐施尚文的大户人家。我的父亲吕怀珍,在家排行老大,深受爷爷偏爱。父母生养我们兄妹七个,四男三女,我又是排行老大,父母自然高看我一眼,我也感到多了份责任。母亲是一位贤惠且知书达理的人,会干各种农活,浆洗缝补样样精通。

吕家老少在一起,都不愿分家,二十多口人吃饭穿衣,都是母亲不分昼夜操劳的。每顿饭的第一碗,先送到老爷爷面前,再端给爷爷和父亲。无论寒暑,我们兄妹都能吃到热乎可口的饭菜。母亲含辛茹苦,孝敬、抚养了我家五代人。

母亲未进过学堂,却常在私塾窗外驻足“闪学”。凭着过人的记性,她竟将《三字经》《百家姓》《增广贤文》默记于心。她把小时候听的故事,又讲给我们兄妹,像孔融让梨、王祥卧冰,都是那时学到的。那时父亲不能上班,家里少了经济收入,母亲一边打临时工,一边操劳家务,也教我们勤工俭学,奋发读书。

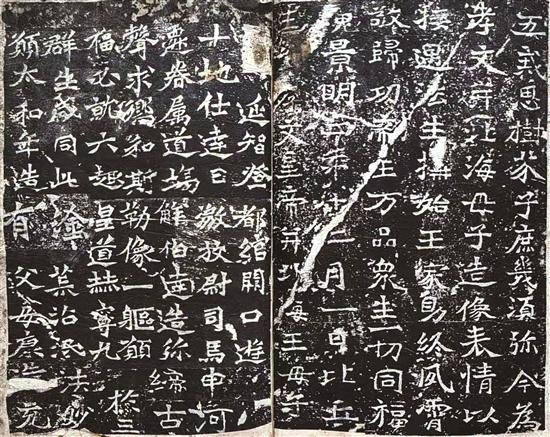

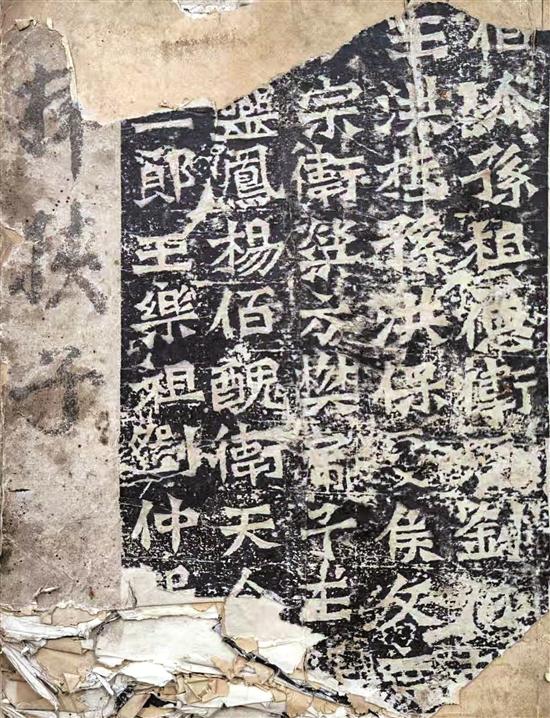

家中旧藏的一部清拓《龙门二十品》字帖,幸好被母亲当做鞋样夹子,才保存下来,后送给我们兄弟四人临习毛笔字轮流使用,我的魏碑书法基础就是这样来的。这本珍贵的字帖,2019年秋捐了出去,珍藏在济宁市档案馆“家风文脉 儒韵人生”吕建德书法艺术陈列馆中。

母亲晚年时,还能流利地背诵“人之初,性本善。性相近,习相远……”抑扬顿挫、情感饱满的菏泽曹县话里,仿佛还能看见那个扎着麻花辫,穿着土布花袄的小女孩,踮着脚在窗纸外偷听私塾先生讲课的痴迷模样。

“你娘是城南出名的美丽善良的好妻子,”晚年的父亲总爱回忆,浑浊的眼睛里泛起少见的光亮,“你娘进了咱吕家门,没过多久,瘦弱的身体就支撑起一大家人的生活起居。全家二十多口人的饭食都被她调理得妥妥帖帖。她心里有个小本本,上面记着每个人爱吃什么,忌口什么。你祖父胃寒要吃软烂的小米粥,二叔牙口好偏爱嚼锅贴,小姑子最馋她做的枣花馍……”

破晓前的货郎梆子声还在街头巷尾回荡,母亲已系上蓝花粗布围裙开始和面。她哼着鲁西南乡间小调,手腕起落间,一个个面团胖乎乎地列队。最妙的是她能用同一缸面,做出七八样吃食。

祖父牙口不好吃烫面饺,老爷爷爱嚼戗面馒头,小姑子喜欢裹了芝麻的烤饼。每逢初一十五,她必定会做老爷爷最爱的芝麻糖饼,第一个出炉的用新油纸包了,让我小跑着送到祠堂供桌上。过上两三个时辰,再叫我从供桌上撤下来,同兄妹们分着吃,边吃边开心地嬉戏打闹。

又想起那次雪后,我和弟弟看见同学们穿的白球鞋,在操场上羡慕不已。一天在学校门口,母亲知道了别人家的孩子都穿上了球鞋,问我和弟弟,我们噙着泪说:“穿啥都一样。”母亲却说:“娘给恁做。”

深夜醒来,见母亲在煤油灯旁找出鞋样,找来几种布比划着。各色布片在她手中翻飞,又找来干透的玉米壳做鞋垫,又把纳鞋底的麻绳搓得格外密实。七天后,凡是家里上学的,每人得到一双“独一无二”的球鞋,黑布鞋面镶着红条纹,鞋帮还巧妙地纳出防滑纹路。

刚做好那天,她说黑球鞋穿在脚上耐脏。穿着上学的那天,在操场上,同学们扯着嗓子喊:“快看!会飞的美丽布球鞋!”后来才知道,母亲那几晚熬尽了灯油,手指被针扎得尽是血点。第二天我见她往手上涂鸡蛋油时,那双手上都是横竖裂开的深浅不一的口子和针眼。

有一次我深夜饿醒了,见她正对着月光纳鞋底,土矮墙上剪影清瘦如竹,针线穿过千层布底的声音,像我今天手中那支洞箫的吟唱。忽然有水滴落在鞋面上,她慌忙擦拭。那时我才明白,坚强乐观的母亲,也会偷偷哭的。

第二天她照样早起,用最后一点白面,给我们兄妹七人每人做了一碗炝锅的葱香手擀面,“今天学校考试,吃好喝好才能考好。”她自己喝着照得见人影的菜粥,望着我们狼吞虎咽的样子,笑着说:“今年槐花开得早,改天给恁蒸槐花杂面窝头。”

家中最艰难的岁月,母亲却护住了比粮食更珍贵的东西。后来每当提起那一节,她嘴角就扬起骄傲和自豪,“别看娘识字少,如果不是爹娘认读书这个理儿,咱家就少了位书法家……”

每年一进腊月,是家中最热闹的时候,前街后巷的邻居亲朋,带上红彤彤的纸,不约而同到我们家来,让我们兄弟四人撰写春联。母亲倒上茶水,父亲搬来长凳子,招呼着坐下,慢慢等着把春联写好。剩下的红纸,我们兄弟四人连夜写成春联,凑在一起,到集市上摆摊卖掉。回到家,把攥在手里的一叠钞票交给母亲。

上世纪六十年代初,父亲看母亲太辛苦了,咬牙买了台旧缝纫机,母亲甭提多高兴了。忙完家里的一日三餐,就看到母亲的身影不是在缝纫机旁,就是在针线筐前,我们兄妹身上的衣服鞋帽也整齐多了。每当母亲坐下,踩动踏板,机针便上下跳跃,传来均匀的“嗒嗒”声,常与窗外的虫鸟声陪着我们进入梦乡。

邻居们渐知母亲手艺,常挟着布料叩门而来。母亲总是笑盈盈地接过来,量体、画线、裁剪,一道道工序利利索索。她常道:“邻里邻居的,帮把手算什么。”于是白日里忙活计,夜晚就着昏黄的灯光赶着缝制衣服。缝纫机的“嗒嗒”声,便从清晨响到深夜。

邻居们过意不去,今日捎来一兜花生,明日带来一包麦芽糖,还有的拿来两盒点心。怕不收,总是说:“给恁家孩子们甜甜嘴。”母亲推让不过,只得收下,都藏在缝纫机旁的旧衣柜底下。我们放学回来,扔下书包便扑向那里。

柜脚下暗影里,有时是几颗红纸包着的糖果,有时是一小堆炒得喷香的花生。我们蹲在缝纫机旁,嘴里嚼着糖块点心,手里剥着花生,看母亲脚踩踏板,手推布料,针尖在布面上缝出细密整齐的针脚。

家里的缝纫机彻夜唱着歌弹着琴。母亲巧手裁月,能把大人的旧衫改成我的新褂,再把我穿小的褂子,改改补补给弟弟穿,还能在磨损的衣肘处绣朵祥云和花朵遮补。

每年腊月二十三祭灶后,她就支起大案板开始裁新衣。昏暗的灯光下,剪刀“咔嚓咔嚓”地在布料上游走,碎布头像花瓣般飘落。我们兄弟姊妹七个排着队试新衣时,她会变戏法似的,从针线盒里掏出用碎布缝的七个生肖挂件。小布羊给三弟,布老虎给小妹……

许多年后,那台缝纫机终于歇了。母亲的眼睛花了,不再做针线活。邻居们日子好了,也早已不再缝缝补补。但每回兄妹相聚,仍会说起当年围在缝纫机旁等新衣、找零嘴的时光。那些藏在柜底的花生糖果点心,甜了我们整个童年;而母亲在缝纫机前弯下的背影,却像是一根绵长的线,将我们兄妹七人紧紧缝系在了一起。

如今想来,母亲缝补的何止是衣物,更是那些清贫却温暖的岁月。每一针每一线,都细细密密地扎进了我们童年的时光和青春的旗帜里,永不脱线。

在母亲侍奉五代人的岁月里,总有这样的画面:老爷爷午睡醒来,总能看到母亲端着药碗候在床边,碗沿永远朝着老人容易喝的方向;爷爷晚年糊涂了,唯独认得儿媳,只要看到她的身影,就喊她的名字;父亲晚年卧床三年,母亲天天给他讲过去的事,细心给他擦拭身子,竟没生过一个褥疮。

我们兄弟姊妹七人的孩子,个个都裹过祖母缝的百家被,吃过她用嘴吹凉的香米粥。去年她九十六大寿时,按老家的风俗,要张灯结彩贴大红“寿”字,五世同堂男女老少齐贺寿。重孙女捧着寿桃摇摇晃晃走来,儿孙们逐一叩头祝酒,母亲笑得露出仅存的三颗牙,阳光照在母亲身上,给她镀上金色。

每年春节,除非有重大活动,我都会陪母亲。又快过年了,母亲穿上过年的新衣,拉着我们的手说:“孩子们啊,明年娘想回老家过年,守守咱家老屋子。恁爹离世二十三个年头了,可惜没能过上七十四岁的生日就走了。他还托梦给我,说谢谢恁兄妹七人……哎,老家那儿有恁爹的味道,恁是闻不到的……”

我今天才懂,她或许已知大限将至,她想至亲至爱的人。最后那段日子,她总坐在藤椅里整理针线箩筐,把各色布头按色系排好,针线缠得一丝不苟。临走前那天晚上,她忽然哼起了做姑娘时的家乡小调,声音像浸着月光的小溪,潺潺流过九十六载春秋。她似睡在圣洁的月光里,平静安详……

守灵那夜,我们打开母亲珍藏的红木匣:最上层是我们七个的胎发,中间是泛黄的全家福,背面用小楷记着每个人的生辰,一看就是父亲的笔迹;底层竟是我童年画的《母亲裁衣图》,纸角卷起处还留着当年的麦芽糖渍。我们兄弟姊妹七人相视而泣,原来母亲把整整一个家的年代风雨,都收集珍藏起来了。

在母亲床前的旧橱柜下,我们发现了她晚年绣的帕子:一株兰草旁,歪斜着“慈母手中线”五字,针法虽不如从前工整,却每一针都深得让人心颤。忽想起那年她教我缝扣子时的话:“线要穿过三层面料才牢靠,就像咱家人,要把根扎进三代人的光阴和血脉中,才能站得住,立得稳,行得正。”

朝阳从窗外照在床上,我的眼眶里盛满发烫的泪水。

秋风又起,吹动老家葡萄架下的风铃叮叮咚咚。恍惚间,又看见母亲坐在缀满一串串绿的紫的葡萄的架下,针线篮里盛满月光和秋色,银针起落牵出绵绵长线。

这一次,她把自己缝进了永恒的岁月,成了浩瀚星空里最亮的那颗……地上失去一位母亲,天上就多了一盏守夜的灯。

我在窗前望着那颗最亮的星,在书案铺开宣纸,沉思片刻,凝神聚气,写下《怀念母亲》:九六慈亲驾鹤游,芳魂懿德惠风留。春晖五代恩如海,化做云天日月舟。

①90岁母亲正为大儿建德缝补领口②92岁老母亲参观儿子的艺术陈列馆③④家藏的清拓魏碑字帖已磨损成如此模样,它为吕建德自幼铸造了书法功底。