2025年8月的蝉鸣里,胡成文的指尖划过泛黄的照片。他和弟弟胡成国在整理祖父遗物时,这张被夹在一本油印的边角磨损的《党员守则》里的老照片,像一片穿越时空的银杏叶,轻轻落在了他们面前。

照片里的男人穿着粗布长衫,肩头的长凳压得微弯,两端挂着磨剪子和戗菜刀的家什,眼神沉静却透着警惕。胡成文眯起眼睛,发现照片背面密密麻麻写着字:“万恶旧社会,好像吃人狼……”他轻声念道,指尖触碰到纸页上几处微凹的印记,如同无声的泪痕。祖父那句常挂在嘴边的话,此刻格外清晰:“南庄的土,埋着金子,埋着命。”

1938年的微山湖,薄雾如纱,氤氲着水汽与不安。赵金才的吆喝声穿透晨霭:“磨剪子——戗菜刀”肩头的长凳随着脚步发出匀溜的咯吱声,这声响是他最好的掩护。他心中反复咀嚼着昨夜新接头的联络暗号,每一个字都重若千钧。七七事变后,他便以这最不起眼的磨刀匠身份,在日伪盘踞的淮海区织就一张无形的情报网。

这日,他刚走到南庄渡口,几声尖利的枪响撕裂了湖面的宁静。几个歪戴帽子的伪军,推搡着一个满脸血污、步履蹒跚的人走来。赵金才瞳孔一缩,认出那是刚接头的交通员老王。他几乎是本能地,迅速将藏在怀里的情报卷成细条,塞进随身磨石那早已挖空的夹层里。“磨剪子咯!磨得又快又亮!”他陡然提高嗓门,带着一种刻意的殷勤,试图引起老王哪怕一丝的注意。

“喂,磨刀的!过来!”伪军头目斜睨着他,手中的长枪枪管有意无意地指向他,另一只手却用刺刀尖挑起他长凳上挂着的家什,目光像钩子一样刮过他粗糙的手和洗得发白的衣衫,“看看老子这刀口,磨利索点!”

赵金才心头一紧,脸上堆起谦卑的笑。刚要蹲下,突然,身后爆发出激烈的争吵:“天杀的,你家的瘟鸡啄光了我刚育的秧苗。”那个说:“放屁!明明是你家篱笆不牢。”几个村民脸红脖子粗地围过来,推推搡搡,有意无意地将几个伪军裹挟在乱哄哄的人堆里。

赵金才趁乱一闪身,想钻进旁边的窄巷,却猛地撞上一个冰冷的枪口。另一个伪军不知何时堵住了巷子,眼神阴鸷:“磨剪子的?鬼鬼祟祟,跟老子去炮楼回话。”粗鲁的推搡让他一个趔趄,被押着往村外的据点方向走。

经过一户低矮的土坯房,那扇吱呀作响的木门突然打开。一位满头银丝的老大娘拄着枣木拐杖,颤巍巍地挪出来,声音沙哑却异常清晰:“他叔,可算盼着你来了。我家那剪刀钝得连块粗布都铰不动了,快给拾掇拾掇,等着裁衣裳呢。”她枯瘦的手像铁钳般死死抓住了赵金才的长凳。

“滚开!老不死的!”押解的伪军厉声呵斥,伸手去掰老人的手。

“磨完!就磨完这一把!”老大娘身子摇晃着,却寸步不让,浑浊的眼睛里映出近乎执拗的光,“就一会儿工夫,误不了军爷的事。”争执间,赵金才眼角余光瞥见虚掩的门缝里,几张惊恐的小脸正紧紧贴着门框,无声地望着外面。

就在伪军气急败坏要动粗的刹那,村口方向骤然响起更密集的枪声,还夹杂着爆炸的闷响。伪军脸色大变,顾不上老大娘和赵金才,慌忙朝枪响处奔去。

老大娘立刻收起老态,一把将赵金才拽进屋里,反手闩上门。她动作麻利地移开墙角一堆柴火,露出一个黑洞洞的入口。“快!同志,下去!”她急促低语,眼神里是经历过风霜的镇定,“别怕,庄上都是自己人,心齐着哩。”地窖里弥漫着泥土和干草的气息,黑暗包裹上来,赵金才的心却感到一丝奇异的暖流。

三天后,消息像冰冷的刀子扎进心窝:老王牺牲了,在据点里没能熬过酷刑。赵金才独自坐在湖边,攥紧的拳头指甲深深陷进掌心,喉头滚动着难以吞咽的苦涩。他想起老王憨厚的笑容,想起他最后望向自己那充满托付的眼神。一种巨大的悲怆和更沉重的责任,压得他喘不过气。这血债,必须用行动来偿还!当晚,一道更紧急的命令传来:速将一份湖西根据地反“扫荡”部署的重要情报送出。

夜色如墨,赵金才扛起磨刀长凳,融入沉沉夜幕。行至夏镇关卡,一束刺眼的手电光猛地打在他脸上,随着生硬的中国话呵斥:“站住!你的,什么的干活?”一名挎着指挥刀的日军少佐走过来,冰冷的刺刀“唰”地挑起他的长凳,磨刀石、戗刀家什“哗啦”散落一地。

赵金才的心一下提到了嗓子眼,那份要命的情报,就嵌在那块滚落的磨石夹层里!“太君,小的是个手艺人,磨剪刀、磨菜刀的。”他极力稳住声线,脸上挤出讨好的笑,一只手却已悄然探向腰间那柄磨得锃亮的匕首。冰凉的刀柄触到指尖,死亡的阴影仿佛已经笼罩。

就在这千钧一发之际,一阵撕心裂肺的哭嚎由远及近:“我苦命的儿啊——”只见一群村民抬着一口薄皮棺材,披麻戴孝,哭天抢地涌向关卡,不顾一切地要冲过去。

“八嘎!滚开!统统地滚开!”日军少佐暴怒地挥着军刀,枪口对准了人群。抬棺的村民却像没听见,哭喊着,推挤着,场面顿时一片混乱。赵金才抓住这机会,猛地弯腰,装作捡工具,手像长了眼似的摸到那块磨石,用尽全身力气,将它狠狠塞进棺材底板的缝里。

“你的!干什么!”少佐瞥见了他的动作,黑洞洞的枪口瞬间调转,直指赵金才的眉心。冰冷的死亡气息扑面而来,赵金才甚至能看清对方扣在扳机上的手指在收紧。

就在这最后的当口,一名气喘吁吁的伪军哨兵从镇子里狂奔而来,用变了调的声音嘶喊:“太君!不好了!夏阳村头粮库……粮库起火了!有人……有人看见八路啦!”

“纳尼?!”日军少佐的注意力被这突如其来的“军情”完全吸引,猛地扭头。赵金才如同离弦之箭,借着混乱人群的掩护,身影一闪,便没入了无边无际的芦苇荡中。夜风掠过苇叶的沙沙声,掩住了他剧烈的心跳和急促的喘息。他摸了摸空空的腰间——那把防身的匕首,已在混乱中丢了,这是今夜脱险唯一的代价。

1962年的秋风已带着凉意,卷起场院上的谷壳。南庄大队部里,老支书胡玉启颤抖着双手,拆开一封来自南方的信。信封上的字迹端正有力,落款是 “赵金才”。展开信纸,里面滑落一张泛黄的照片,照片背面,是几行用蓝墨水写的诗句:“南庄,南庄,久别爹娘。水泊恩深,刀影情长。

儿不忘您,舍身救亡。乡亲骨血,永刻胸膛。”落款处,是五个朴拙却深情的字:“赵金才 敬上”。

胡玉启布满皱纹的眼眶湿润了,他摩挲着照片上年轻坚毅的面庞,记忆的闸门轰然打开。他仿佛又看到那个飘雪的冬夜,老王牺牲后风声鹤唳,赵金才因叛徒出卖再次被日军盯上,是南庄七户人家连夜凑出那口薄棺,几个青壮冒死抬棺闯卡,才将他送出死地。

那晚,村口那棵老柳树下,赵金才紧握着他的手,声音哽咽却字字铿锵:“老哥,等胜利了,我爬也要爬回南庄,给大娘磕头,给乡亲们敬酒!”可如今,胜利的锣鼓早已响彻云霄十几年了,那个外号叫“憨子”的磨刀匠,却像投入湖中的石子,再无回音。胡玉启知道,在那烽火连天的岁月,多少这样的同志,默默隐入了历史的烟尘,或永远长眠在不知名的山岗。

“老支书,这诗……”已是民兵连长的胡广斗凑过来,声音也低沉下去,“字字都是滚烫的心啊。那年月,要不是您娘……还有庄上大伙儿豁出命来护着,金才兄弟他……”他没再说下去,只是用力拍了拍胡玉启的肩膀。老人记得清楚,当年母亲冒险藏人后,日伪军曾挨家挨户搜查,村西头两户人家因被怀疑,房子被点了,人也被打得半死。南庄的土里,真的埋着命。

……

时光闪回。

胡成文轻轻合上照片,目光久久停留在祖父胡玉启的遗像上。遗像里的祖父,眼神深邃,仿佛仍在凝望着这片土地。“爷爷,”他低声说,像在做一个郑重的承诺,“您和南庄乡亲们的故事,金才爷爷他们的故事,我们会一字一句,讲给孩子们听。”

窗外,微山湖的水面波光粼粼,在夕阳下铺开万点碎金,无声地流淌着过往的峥嵘与今日的安宁。恍惚间,那穿透时光的吆喝声——“磨剪子——戗菜刀”似乎又在湖畔响起,与远处新农村传来的孩童嬉笑声,收割机的轰鸣声,交织成一首奇异的连接着过去与现在的交响。

胡成国拿出手机,小心地将照片背面的诗句拍了下来。“哥,”他望着窗外浩渺的湖水,轻声问,“你说,金才爷爷……他后来到底去了哪里?真的……还活着吗?”

胡成文没有立刻回答。他的目光掠过湖畔金黄的稻田,掠过新修的水泥路,掠过家家户户屋顶升起的袅袅炊烟,最后落回弟弟手中的屏幕上,那定格的诗句在夕阳余晖里泛着微光。“他也许在南方某个地方默默老去,也许……早就在我们不知道的地方流尽了最后一滴血。”他的声音很轻,却很沉,“但他的名字,他的‘憨’,他扛着长凳走过的那条路,早就化进了这南庄的风里,融进了这微山湖的水里。你看这庄里庄外,”他顿了顿,“哪一处,没有他们的影子?”

夕阳将最后的余晖涂抹在照片上,赵金才年轻的面容在光影中显得格外生动,嘴角仿佛噙着一丝穿越时空的、欣慰的笑意。微山湖的风掠过无边的芦苇荡,飒飒作响,带走了一个个惊心动魄的细节,却将一种名为“不屈”与“守望”的星火,深深埋进了这片土地的血脉深处,静待春风。

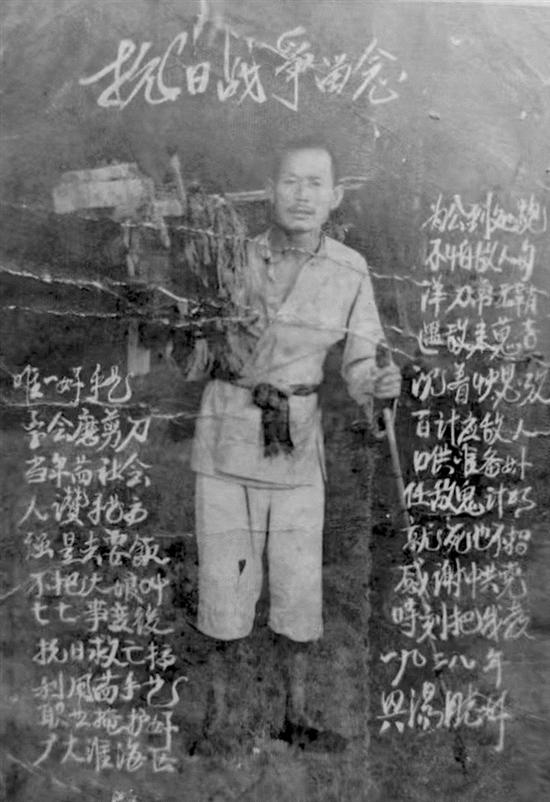

图为小说人物原型赵金才当年在微山湖以磨剪子为掩护送情报的留影■资料图片