生于1937年的母亲,没上过一天学,认不得一个字,自然对所谓的书本知识一窍不通。关于四时八节的来历和掌故,也全是口口相传的老一套罢了。

要说母亲所有的节日中,还有那么一点浪漫气息的,恐怕要数七夕了。当然,母亲是不会把这个节日叫做“七夕”的,她们习惯称作“七月七”或者“乞巧节”。

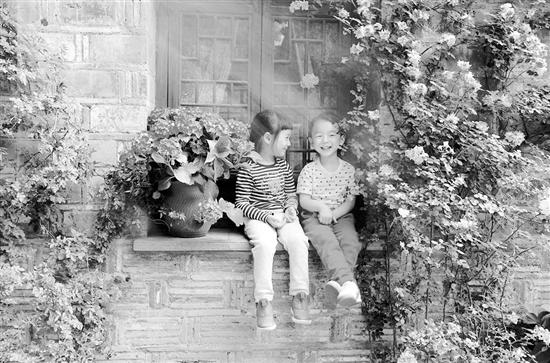

第一次从母亲那里听到七夕的故事,我还是个懵懵懂懂的乡村孩童。虽然对故事的寓意寥寥木木,但七夕还是我们向往的一个日子。

那天傍晚,母亲早早地搬出家里的竹床、竹椅,就连大板凳、小爬爬也不落下。我家的菜园边、葡萄树下,聚来的小伙伴们,在夏夜轻柔的凉风中,凝神屏气,竖着耳朵听母亲说故事。

母亲虽是文盲,讲起古代神话、民间传说,还是有一套的。那些漏洞百出的段子,却能哄得我们这帮村野伢子们,入神到痴迷的程度。

难忘那些年那些夜晚,天上星光闪烁,地上流萤飞舞。驱蚊虫的蒲榔头,也点着了几个,咝咝地冒着火光和青烟。母亲和我们一起摇着自家编的蒲扇,或坐或躺在柴席上,乘凉晚会便开始了。

从母亲的话匣子里,听到了许多“白胡子”神仙的故事,但母亲的保留节目还是“牛郎织女”。尽管那个放牛郎和仙女的传奇,听了一年又一年、一遍又一遍,仍然是百听不厌。

如果说,有哪一段民间故事对我影响最大,那一定是母亲曾经讲过无数次的牛郎与织女了。

记得每年七月初七,母亲指着夜空中明亮的天河说,那是王母娘娘用金簪子划出的银河,河的一边是牛郎,另一边是织女。虽是相亲相爱的两口子,却不能团聚。幸好有天下好心的喜鹊,从四面八方赶来搭座天桥,让他们团圆……

每当讲到这里,便有小伙伴张大了嘴巴,瞪大了眼睛,惊讶地说,难怪今天真的没有看到一只喜鹊哩!

母亲让我们躲到葡萄架下,说能听到牛郎织女的脚步声和绵绵情话。小伙伴们都信了,而我那一刻却像小书呆子似的傻傻地想:一年只见一次面,该有多么难过啊!要是在银河之上架起一座大桥,那就好了,也省了喜鹊们好多的事哩!

母亲的七夕,除了讲故事,还真的为大姐、二姐以及左邻右舍的女伢子们“乞过巧”。母亲说,天上的织女心灵手巧,针线活了不得。地上的女人们要趁着她开心团圆的时候,向她乞求各种女红巧艺,并保佑日后有一段美满婚姻。

那年头,家家户户日子过得紧巴巴的,乞巧仪式简单而又虔诚。事前,母亲用凤仙花的汁液,为姐姐们染指甲。当晚用干面做出乞巧果子,拿出自家长的瓜果什么的,供在天井的小四仙桌,带着大家焚香跪拜,乞求织女赐巧。

其实,母亲的名字里,就有一个“巧”字。我想姐姐们成人成家之后的各种“巧”,只与母亲有关吧。

一晃几十年过去,母亲的乞巧节离我们越来越远。尽管浪漫的七夕成了中国的情人节,但儿时的风俗习惯,时至今日却已所剩无几,更多的是留在了岁月深处。

抬头仰望浩瀚无垠的星海,我竟生出无数穿越时空的念头。沿着母亲传给我的半个世纪的节奏,我真诚祝福天下有情人终成眷属,天长地久,并祈祷他们深深地懂得爱和爱情的真谛……

■苗青 摄影