汉画像石是汉代社会文化的重要载体,不仅展现了当时的生活图景,还反映了当时人们对社会、宗教、哲学等方面的理解。孔孟之乡济宁出土了大量的汉代画像石,特别以“孔子见老子”典故的画像石尤为引人注目。

在《史记》中,司马迁记载了孔子向老子学习礼仪的典故,这一思想交流虽然在当时尚未形成明确的儒道界限,但已经展现出两者在礼、道及人生理解上的不同视角。画像石不仅承载了汉代雕刻艺术的精湛技法,更是对这一哲学交流的视觉再现。

“孔子见老子”画像石,不仅是对两位先哲历史性会面的描绘,更是儒道思想交融的视觉见证,折射出思想的双重维度。《汉书·艺文志》明确划分“儒家者流,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳明教化者也”“道家者流,盖出于史官,历记成败存亡祸福古今之道,然后知秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,此君人南面之术也。”

这表明,二者在政治实践中形成了功能互补。儒家主导伦理教化体系,道家提供治国权变之术。东汉承袭西汉“独尊儒术”的政策,使儒家稳居庙堂主流,而道家思想仍在通过两条路径持续渗透。

在民间,“黄老养生”与“谶纬神学”结合形成信仰实践;在统治阶层,光武帝“柔道治国”、张良“功成身退”等典故被反复图绘,彰显着道家智慧对个体生命观的塑造。画像石将儒道符号并置于墓葬空间,既是对多元文化包容性的物质化表达,也暗含历史记忆。

“孔子见老子”画像石描绘的不仅是两位哲学家的历史性会面,更是儒家与道家思想的交汇。其中,在《汉书·艺文志》中记载“儒家助人君明教化”“道家为君人南面之术”,这表明东汉时期儒道思想在政治与伦理领域各司其职,并行不悖,且东汉延续了西汉的“独尊儒术”政治体制,儒家思想占据了主流地位,道家思想仍在民间和统治者个人修养中占有一席之地,反映了汉代社会对不同文化的尊重与理解。此外,汉画像石作为丧葬文化的一部分,其图像表达方式与历史记忆的建构方式值得深入探讨。

济宁地区的汉画像石,主要出土于嘉祥、邹城、任城等地,以嘉祥武氏祠画像石最具代表性。其多采用分层构图,上层刻画神话故事或哲学思想,下层描绘现实生活,如车马出行、宴饮等。

画像石以阴刻、减地平雕、浅浮雕等技法见长,线条流畅,人物造型生动形象。阴刻与浮雕技法的结合,使线条既具书法笔意,又富立体质感,人物动态暗合道家“气韵生动”的审美追求。

以嘉祥县出土的“孔子见老子”画像为例,该画像石构图精致严谨,展现了儒道思想的对话与互敬,体现了东汉社会对儒学与道学的包容态度。画像石以孔子向老子问礼的历史故事为主题,孔子手持贽雁,象征着儒家对“礼”的尊崇,而老子手拄曲杖,道袍宽松,体现道家“无为而治”的哲学理念。

这一画面,不仅表现了东汉社会对儒学伦理秩序的推崇,也反映了道家思想在隐逸文化和统治策略中的影响。同时,图像中间的神童项橐推着独轮车,象征着智慧的传承,这表明东汉时期教育理念的普及和对知识的尊重。此外,画像石上方的双菱与连弧纹装饰,则寓意天地之间的和谐与稳定,也符合汉代丧葬文化对死者安宁及宇宙秩序的追求。

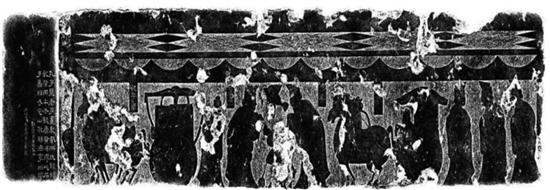

相比之下,纸坊镇敬老院出土的“孔子见老子”,则采用多层叙事结构,将神话传说和历史典故相结合。画像石分三层叙事,横向递进式表达宇宙观、哲学观、历史观。

上层伏羲、女娲被仙人托举,象征天地初开,契合道家宇宙观,同《淮南子》《太一生水》等道家经典相呼应,反映了汉代人对死后升仙、超脱尘世的信仰。这种神话元素的加入,说明了东汉时期墓葬文化中的道家思想色彩增强,也展示出墓主人希望死后能获得长生或升入仙界的期盼。

中层依然是“孔子见老子”的场景,但其哲学意义更为深远,可能象征墓主人生前对儒学的研习,而死后追随道家思想超脱轮回,反映出东汉时期政治与社会思想的融合。

最下层的“泗河捞鼎”故事,讲述了打捞坠入泗水的宝鼎未果的历史事件。这一情节的设置,暗示了天命观念,强调统治者权力的正当性,同时也可能是一种政治隐喻,提醒后人顺应时代潮流。

这种多层次的叙事方式,不仅增强了墓葬艺术的叙事性,也反映出东汉社会对天命、权力与历史教训的深刻理解。

在东汉这一以儒学为主导的时期,画像石中的图像展现了儒道思想的共存与交融,儒家强调社会伦理和秩序,道家提倡自然和自由,两者虽有不同却并未割裂,而是在多个层面上交汇融合。

在治理方面,道家提倡的“无为而治”理念,影响了当时的许多统治者,使得政治制度在一定程度上借鉴道家的灵活与自然。在墓葬文化中,儒道思想的融合反映了当时社会风俗的多元性,儒家的礼制和道家的自然两种思想并存,在当时的日常生活中共同作用。在画像中,孔子与老子的尊重与交谈,不仅是礼仪的象征,也是对家庭伦理和人生哲学的交融表现,反映了汉代对亲情和家族关系的尊重。

综合来看,汉代的墓葬文化不仅是一种物质文化的体现,更是精神信仰和哲学思想的承载体。它们不仅是一种墓主生前思想信仰的视觉化表达,同时也是当时社会等级、礼制规范、哲学思想及死后世界观念的缩影。

汉画像石上的“孔子见老子”,不仅是历史典故的艺术表现,其生动的图像传达了儒道思想的交汇与文化融合。透过这些画像石,我们不仅能够理解汉代人对忠、孝、礼、义等价值观的深刻认同,还能看到这些思想如何通过视觉艺术的形式得以传播,并最终成为中国传统文化中的重要组成部分。

这些画像石不仅是墓葬的艺术品,更是儒道思想、社会秩序与哲学智慧的永恒见证。

①东汉“孔子见老子”画像石(清乾隆五十一年嘉祥县武翟山村北出土)

②东汉“孔子见老子”画像石(嘉祥县纸坊镇敬老院出土)